午前問題1 日本における平成20年の合計特殊出生率はどれか。

1.0.37

2.1.37

3.2.37

4.3.37

午前問題1 解答 2

午前問題1 解説 合計特殊出生率は、一人の女性が一生に産む子供の平均数を示す。

午前問題2 医療保険はどれか。

1.介護保険

2.雇用保険

3.国民健康保険

4.厚生年金保険

午前問題2 解答 3

午前問題2 解説 健康保険・船員保険・共済組合・国民健康保険などの医療保険制度がある。

午前問題3 インフォームドコンセントの説明で正しいのはどれか。

1.病歴を個室で聴取すること

2.処置の優先順位を判断すること

3.説明をしたうえで同意を得ること

4.障害者と健常者を区分しないこと

午前問題3 解答 3

午前問題3 解説 インフォームドコンセントは患者は納得できたうえで、治療や検査の同意を行う。

午前問題4 看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。

1.1年ごと

2.2年ごと

3.3年ごと

4.4年ごと

午前問題4 解答 2

午前問題4 解説 厚生労働省令で定める2年毎の12月31日現在における氏名、住所を届けなければいけない。

午前問題5 伴性劣性遺伝病〈X連鎖劣性遺伝病〉はどれか。

1.血友病

2.ダウン症候群

3.先天性風疹症候群

4.フェニルケトン尿症

午前問題5 解答 1

午前問題5 解説 伴性劣性遺伝病には、デュシェンヌ型・ベッカー型筋ジストロフィー、赤緑色覚異常などがある。

午前問題6 日本における平成19年の1歳から4歳までの子どもの死因で最も多いのはどれか。

1.肺 炎

2.心疾患

3.悪性新生物

4.不慮の事故

午前問題6 解答 4

午前問題6 解説 第1位は不慮の事故による死亡である。

午前問題7 介護老人保健施設はどれか。

1.医業を行い、20名以上の患者が入院できる施設

2.医業を行い、患者が入院できるための設備が無い施設

3.要介護者が入所し、必要な医療や日常生活の援助を受ける施設

4.認知症の要介護者が共同生活をしながら、日常生活の援助を受ける施設

午前問題7 解答 3

午前問題7 解説 介護老人保健施設は、介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設である。

午前問題8 診療報酬における7対1入院基本料の条件はどれか。

1.患者7人に看護職員1人

2.看護職員7人に医師1人

3.看護職員7人に看護補助者1人

4.日勤看護職員7人に夜勤看護職員1人

午前問題8 解答 1

午前問題8 解説 7対1とは、入院し1日24時間を平均して、患者7人に1人の看護職が勤務していることをさす。

午前問題9 膵リパーゼが分解するのはどれか。

1.脂 肪

2.蛋白質

3.炭水化物

4.ビタミン

午前問題9 解答 1

午前問題9 解説 膵リパーゼは脂肪をグリセリンと脂肪酸に分解する。

午前問題10 脳死の判定基準に含まれるのはどれか。

1.徐 脈

2.除脳硬直

3.平坦脳波

4.けいれん

午前問題10 解答 3

午前問題10 解説 深昏睡、自発性の喪失、瞳孔固定、脳幹反射の喪失、平坦脳波が判定基準となる。

午前問題11 発作性の胸内苦悶を伴う胸痛で、最も疑うべきものはどれか。

1.心筋炎

2.狭心症

3.肋間神経痛

4.逆流性食道炎

午前問題11 解答 2

午前問題11 解説 発作性の胸内苦悶を伴う胸痛は狭心症の典型的な症状である。

午前問題12 貧血の診断に用いられるのはどれか。

1.ヘモグロビン濃度

2.収縮期血圧

3.血糖値

4.尿酸値

午前問題12 解答 1

午前問題12 解説 血中のヘモグロビン濃度、赤血球数、赤血球容積率が減少し基準値未満になった状態が貧血である。

午前問題13 空気感染するのはどれか。

1.結核菌

2.腸管出血性大腸菌

3.ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉

4.メチシリン耐性黄色ブドウ球菌〈MRSA〉

午前問題13 解答 1

午前問題13 解説 結核菌は飛沫感染である。

午前問題14 先天性疾患はどれか。

1.インフルエンザ脳症

2.ファロー四徴症

3.気管支喘息

4.腎結石

午前問題14 解答 2

午前問題14 解説 ファロー四徴症は先天性疾患である。

午前問題15 患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

1.否定的感情の表出を受けとめる。

2.正確に伝えるために専門用語を多く使う。

3.会話の量と信頼関係の深まりとは比例する。

4.患者の表情よりも言語による表現を重視する。

午前問題15 解答 1

午前問題15 解説 患者の感情をまず受け止めて共感する態度がコミュニケーションへとつながる。

午前問題16 誤嚥を防ぐための食事介助で適切なのはどれか。

1.パサパサした食べ物を準備する。

2.患者の体位は、頸部を後屈させ下顎を挙上させる。

3.食物を口に運んだスプーンは上方へ抜き取る。

4.飲み込んだのを確認してから、次の食物を口に入れる。

午前問題16 解答 4

午前問題16 解説 誤嚥を防ぐために飲み込んだのを確認してから、次の食物を口に入れる。

午前問題17 口腔ケアで適切なのはどれか。

1.歯肉出血があっても実施する。

2.含嗽のできない患者には禁忌である。

3.総義歯の場合、義歯の洗浄のみでよい。

4.経口摂取をしていない患者には不要である。

午前問題17 解答 1

午前問題17 解説 口腔ケアは歯肉出血があっても実施する。

午前問題18 入院患者の本人確認の方法で最も適切なのはどれか。

1.病室でのベッドの位置

2.ベッドネーム

3.ネームバンド

4.呼名への反応

午前問題18 解答 3

午前問題18 解説 入院患者はネームバンドで本人の確認を行う。

午前問題19 注射部位の皮膚をつまみ上げて実施するのはどれか。

1.皮内注射

2.皮下注射

3.筋肉内注射

4.静脈内注射

午前問題19 解答 2

午前問題19 解説 皮下注射は少量の薬液を直接皮下組織に注射する。

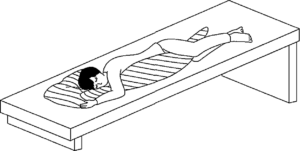

午前問題20 図のような体位でドレナージを行う肺葉はどれか。

1.右上葉

2.右下葉

3.左上葉

4.左下葉

午前問題20 解答 4

午前問題20 解説 一側の肺炎、肺腫瘍、肺出血では痰が健側に流れ込まないよう注意する。

午前問題21 トリアージタッグを装着する部位で適切なのはどれか。

1.靴

2.衣 服

3.右手首

4.負傷した部位

午前問題21 解答 3

午前問題21 解説 右手関節部を負傷している場合は、左手関節部となる。

午前問題22 VDT作業による健康障害はどれか。

1.難 聴

2.じん肺

3.熱中症

4.振動障害

5.視力障害

午前問題22 解答 5

午前問題22 解説 VDT作業による健康障害では視力障害がみられる。

午前問題23 高齢者の転倒による骨折で最も多い部位はどれか。

1.尾 骨

2.肋 骨

3.頭蓋骨

4.大腿骨

5.肩甲骨

午前問題23 解答 4

午前問題23 解説 大腿骨頚部骨折は転倒時に生じる。

午前問題24 副腎皮質ステロイドの作用はどれか。

1.炎症の抑制

2.食欲の抑制

3.免疫の促進

4.血糖の低下

5.血圧の低下

午前問題24 解答 1

午前問題24 解説 副腎皮質ステロイドは炎症を抑制する。

午前問題25 滅菌手袋の装着時の写真を示す。

手袋が不潔になるのはどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

5.⑤

午前問題25 解答 4

午前問題25 解説 滅菌されている箇所を素手で触ってはいけない。

午前問題26 体温の調節機構で正しいのはどれか。

1.体温の調節中枢は脳幹にある。

2.体温が上昇すると、骨格筋は収縮する。

3.体温が上昇すると、汗腺は活性化される。

4.体温が低下すると、皮膚の血流は増加する。

午前問題26 解答 3

午前問題26 解説 体温が上昇すると、汗腺は活性化される。

午前問題27 リンパ系について正しいのはどれか。

1.リンパ液の主成分は赤血球である。

2.リンパ液に脂肪成分は含まれない。

3.過剰な組織液はリンパ管に流入する。

4.胸管のリンパ液は動脈系へ直接流入する。

午前問題27 解答 3

午前問題27 解説 過剰なリンパ液はリンパ管に流入し、静脈に入る。

午前問題28 ホルモンとその作用の組合せで正しいのはどれか。

1.成長ホルモン ――― 血糖値の上昇

2.バソプレシン ――― 尿量の増加

3.コルチゾール ――― 血中カリウム値の上昇

4.アンジオテンシンⅡ ――― 血管の拡張

午前問題28 解答 1

午前問題28 解説 成長ホルモンは肝臓でのグリコゲン分解を促す。

午前問題29 核酸で正しいのはどれか。

1.mRNAがアミノ酸をリボソームへ運ぶ。

2.DNAは1本のポリヌクレオチド鎖である。

3.DNAには遺伝子の発現を調節する部分がある。

4.RNAの塩基配列によってアミノ酸がつながることを転写という。

午前問題29 解答 3

午前問題29 解説 遺伝子の発現を調節する部分としてプロモーターやエンハンサーがある。

午前問題30 疾病発生の外的要因のうち物理的要因はどれか。

1.細 菌

2.紫外線

3.一酸化炭素

4.メチルアルコール

午前問題30 解答 2

午前問題30 解説 異物や放射線は物理的要因である。