午前問題1 日本の平成21年(2009年)における男性の平均寿命に最も近いのはどれか。

1.70年

2.75年

3.80年

4.85年

午前問題1 解答 3

午前問題1 解説 男性の平均寿命は79.59年、女性の平均寿命は86.44年

午前問題2 日本人の食事摂取基準(2010年版)において、摂取量の減少を目指しているのはどれか。

1.カリウム

2.食物繊維

3.ナトリウム

4.カルシウム

午前問題2 解答 3

午前問題2 解説 男性は10g未満/日→9.0g未満/日、女性は8g未満/日→ 7.5g未満/日となった。

午前問題3 勤労女性に関して労働基準法で規定されているのはどれか。

1.介護休業

2.子の看護休暇

3.産前産後の休業

4.雇用における女性差別の禁止

午前問題3 解答 3

午前問題3 解説 産前6週間(多胎妊娠14週間)、産後8週間は就業させてはいけない。

午前問題4 医療保険の給付の対象となるのはどれか。

1.健康診断

2.予防接種

3.美容整形

4.疾病の診察

午前問題4 解答 4

午前問題4 解説 医療保険の目的は高額の医療費による貧困の予防や生活の安定などである。

午前問題5 看護師に求められるアドボケーターの役割はどれか。

1.指示者

2.責任者

3.代弁者

4.調整者

午前問題5 解答 3

午前問題5 解説 看護職者は患者の意思や心境を、チームの他職種や患者の家族に伝える。

午前問題6 社会的欲求はどれか。

1.帰属の欲求

2.安全の欲求

3.睡眠の欲求

4.食の欲求

午前問題6 解答 1

午前問題6 解説 帰属の欲求は集団に属したり仲間から愛情を得たい欲求をいう。

午前問題7 先天異常はどれか。

1.尋常性白斑

2.急性灰白髄炎

3.重症筋無力症

4.心房中隔欠損症

午前問題7 解答 4

午前問題7 解説 左右の心房の間にある心房中隔に孔が開いている先天的心奇形である。

午前問題8 加齢による身体機能の変化で上昇・増加するのはどれか。

1.肺活量

2.基礎代謝率

3.収縮期血圧

4.胃液分泌量

午前問題8 解答 3

午前問題8 解説 収縮期血圧が上昇し、脈圧が増加しやすい。

午前問題9 平成21年(2009年)国民生活基礎調査で、世帯総数における核家族世帯の割合はどれか。

1.20%

2.40%

3.60%

4.80%

午前問題9 解答 3

午前問題9 解説 世帯構造別では、「夫婦と未婚の子のみ」が全世帯の31.0%で最も多く、次いで「単独」24.9%、「夫婦のみ」22.3%の順となっている。

午前問題10 細胞外液に比べて細胞内液で濃度が高いのはどれか。

1.カルシウム

2.ナトリウム

3.カリウム

4.クロール

午前問題10 解答 3

午前問題10 解説 細胞内液にはカリウムやリン酸水素イオンが多く存在する。

午前問題11 死の三徴候に含まれるのはどれか。

1.体温の低下

2.心拍の停止

3.筋肉の硬直

4.角膜の混濁

午前問題11 解答 2

午前問題11 解説 死の三徴候とは心拍動の停止、呼吸停止、瞳孔散大・対光反射停止をいう。

午前問題12 右季肋部の疝痛発作を特徴とする疾患はどれか。

1.胃 癌

2.腸閉塞

3.胆石症

4.十二指腸潰瘍

午前問題12 解答 3

午前問題12 解説 胆嚢や胆石症では右季肋部の疝痛発作や圧痛、Murphy徴候がみられる。

午前問題13 医療で用いる放射線量の単位はどれか。

1.Gy

2.IU

3.mEq

4.μg

午前問題13 解答 1

午前問題13 解説 放射線が物質に当たったときエネルギーが物質にどれだけ吸収されたかを表す。

午前問題14 認知症を説明しているのはどれか。

1.知的発達の遅延

2.意識障害の出現

3.全身の筋肉の進行性萎縮

4.一度獲得した知的機能の衰退

午前問題14 解答 4

午前問題14 解説 後天的な脳の器質的障害である。

午前問題15 昇圧作用があるのはどれか。

1.インスリン

2.ワルファリン

3.アドレナリン

4.ニトログリセリン

午前問題15 解答 3

午前問題15 解説 アドレナリンは拍数の増加や血圧上昇、瞳孔拡大、血中の血糖値を上昇する。

午前問題16 麻薬性鎮痛薬の副作用はどれか。

1.心悸亢進

2.食欲の亢進

3.腸蠕動の抑制

4.骨髄機能の抑制

午前問題16 解答 3

午前問題16 解説 腸蠕動を抑制するため便秘がみられる。

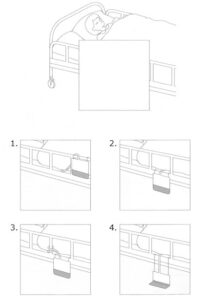

午前問題17 脈拍の測定方法の写真を示す。

脈拍正しいのはどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

午前問題17 解答 4

午前問題17 解説 手首の橈骨動脈に人差し指、中指、薬指の3本を揃えて軽く当て、1分間の脈拍数をカウントする。

午前問題18 甲状腺機能検査を受ける患者の検査食はどれか。

1.ヨード制限食

2.蛋白制限食

3.脂肪制限食

4.低残渣食

午前問題18 解答 1

午前問題18 解説 検査1~2週間前から開始し、放射性ヨード摂取率を測定する。

午前問題19 腹腔ドレーンの排液バッグをベッド柵にかけた図を示す。

正しいのはどれか。

午前問題19 解答 2

午前問題19 解説 ドレーンはゆとりをもった長さにする、閉塞や圧迫に注意する、排液がドレーンを逆流しないように注意する。

午前問題20 廃用症候群の予防で正しいのはどれか。

1.温罨法

2.安静臥床

3.減塩食の提供

4.関節可動域訓練

午前問題20 解答 4

午前問題20 解説 関節の動く範囲を広げるようゆっくりと関節を動かし、持続的に筋や腱を伸ばす関節可動域訓練を行う。

午前問題21 成人に血液検査のための静脈血採血をする際、最も適した注射針はどれか。

1.16G

2.18G

3.22G

4.27G

午前問題21 解答 3

午前問題21 解説 静脈血の採血は21Gまたは22Gの針を無菌的に取り出し、針先の断面と注射筒の目盛りを一致させる。

午前問題22 日本の法令で定められている酸素ボンベの色はどれか。

1.赤

2.黄

3.緑

4.黒

午前問題22 解答 4

午前問題22 解説 酸素・・・黒、二酸化炭素(炭酸ガス)・・・緑色

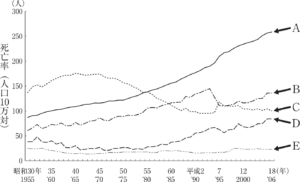

午前問題23 日本の主要死因別にみた死亡率の推移を図に示す。

悪性新生物の推移はどれか。

1.A

2.B

3.C

4.D

5.E

午前問題23 解答 1

午前問題23 解説 Aが悪性新生物

午前問題24 訪問看護ステーションの管理者となることができるのはどれか。

1.医 師

2.看護師

3.薬剤師

4.管理栄養士

5.社会福祉士

午前問題24 解答 2

午前問題24 解説 管理者は常勤の保健師、または看護師でなければならない。

午前問題25 スタンダードプリコーションで予防するのはどれか。

1.誤 薬

2.誤 嚥

3.患者誤認

4.院内感染

5.転倒・転落

午前問題25 解答 4

午前問題25 解説 すべての患者の汗を除く、血液、体液、粘膜、損傷した皮膚を感染の可能性のある対象として対応し院内感染の危険性を減少する。

午前問題26 体温の恒常性を保つ中枢はどれか。

1.大 脳

2.視床下部

3.橋

4.延 髄

午前問題26 解答 2

午前問題26 解説 視床下部には、体温調節中枢、下垂体ホルモンの調節中枢などがある。

午前問題27 リンパ系について正しいのはどれか。

1.リンパ管には弁がない。

2.吸収された脂肪を輸送する。

3.胸管は鎖骨下動脈に合流する。

4.リンパの流れは動脈と同方向である。

午前問題27 解答 2

午前問題27 解説 胃腸管から吸収された脂質や脂溶性ビタミンを血液に運ぶ。

午前問題28 一酸化炭素中毒について正しいのはどれか。

1.皮膚が蒼白になる。

2.低酸素血症にはならない。

3.治療として低流量の酸素を吸入する。

4.一酸化炭素は酸素よりもヘモグロビンと結合しやすい。

午前問題28 解答 4

午前問題28 解説 一酸化炭素は酸素の約250倍も赤血球中のヘモグロビンと結合しやすい。

午前問題29 AはBの分泌を刺激するホルモンであると仮定する。

ネガティブ・フィードバック機構を表すのはどれか。

1.Bの増加によってAの分泌が増加する。

2.Bの増加によってAの分泌が減少する。

3.Bの減少によってAの分泌が減少する。

4.Bの変化はAの分泌に影響を及ぼさない。

午前問題29 解答 2

午前問題29 解説 ホルモンが分泌され効果を発揮すると、ホルモンの分泌は抑制される方向に作用する。

午前問題30 ビタミンと欠乏症の組合せで正しいのはどれか。

1.ビタミンB1 ――― ウェルニッケ脳症

2.ビタミンC ――― 脚 気

3.ビタミンD ――― 新生児メレナ

4.ビタミンE ――― 悪性貧血

午前問題30 解答 1

午前問題30 解説 ビタミンB1欠乏では、脚気やウェルニッケ脳症がみられる。