午前問題31 Aさん(57歳、女性)は、子宮体癌のため子宮全摘術を受けた。離床が十分に進まず、術後2日に初めて歩行を試みようとベッドから降りたところ、突然、呼吸困難を訴えてうずくまった。

まず疑うべき疾患はどれか。

1.自然気胸

2.肺塞栓症

3.肋間神経痛

4.解離性大動脈瘤

午前問題31 解答 2

午前問題31 解説 肺塞栓症は、手術後ベッドの上で体を動かしたときや初めてトイレに行くときなど、術後に発症しやすい。

午前問題32 急性心筋梗塞において上昇のピークが最も早いのはどれか。

1.AST〈GOT〉

2.ALT〈GPT〉

3.LD〈LDH〉

4.CK〈CPK〉

午前問題32 解答 4

午前問題32 解説 筋肉に障害があると血液中のクレアチンキナーゼは高値になる。

午前問題33 イレウスと原因の組合せで正しいのはどれか。

1.絞扼性イレウス ――― 粘液水腫

2.単純性イレウス ――― 腸捻転症

3.麻痺性イレウス ――― 脊髄損傷

4.けいれん性イレウス ――― モルヒネの内服

午前問題33 解答 3

午前問題33 解説 麻痺性イレウスは腹部手術後などの腸管の運動麻痺、腹膜炎をいう。

午前問題34 日本の保険医療福祉について正しいのはどれか。

1.憲法による生存権の保障が基本理念である。

2.ノーマライゼーションは疫学的理念である。

3.保健医療福祉行政の事業内容は全国一律である。

4.医療費の財源では国庫負担の占める割合が最も高い。

午前問題34 解答 1

午前問題34 解説 憲法による生存権の保障が基本理念である。

午前問題35 環境基本法で環境基準が規定されているのはどれか。

1.大 気

2.振 動

3.悪 臭

4.照 明

午前問題35 解答 1

午前問題35 解説 環境基準法は、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めている。

午前問題36 牛海綿状脳症〈BSE〉対策のため、牛の食肉処理の際に除去・焼却が法令上義務化されている部位はどれか。

1.胆 嚢

2.頬 肉

3.脊 髄

4.大 腸

午前問題36 解答 3

午前問題36 解説 特定部位は、感染性が高いといわれている牛の頭部(舌、頬肉を除く)、脊髄、回腸遠位部(盲腸の接続部分から2mまで)を指す。

午前問題37 一次予防はどれか。

1.労働者のがん検診

2.精神障害者の作業療法

3.脳卒中患者の理学療法

4.性感染症予防のためのコンドームの使用

午前問題37 解答 4

午前問題37 解説 コンドームの使用で性感染症を防ぐ一次予防である。

午前問題38 Broca〈ブローカ〉失語のある患者とのコミュニケーション方法で適切なのはどれか。

1.五十音表を使う。

2.患者の言い間違いは言い直すよう促す。

3.言葉で話しかけるよりもイラストを見せる。

4.「はい」、「いいえ」で答えられる質問をする。

午前問題38 解答 4

午前問題38 解説 失語症は、自発語が少ない、話す速度が遅い、韻律の障害、一気にしゃべれる長さが短い、努力性の話し方などが特徴である。

午前問題39 死後の処置で適切なのはどれか。

1.身体に挿入されたチューブ類は抜かずにガーゼで包む。

2.鼻腔には最初に青梅綿を詰め、次に脱脂綿を詰める。

3.和式着物のひもは縦結びにする。

4.義歯は外して保管する。

午前問題39 解答 3

午前問題39 解説 一般的には和式着物のひもは縦結びにする。

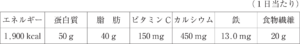

午前問題40 Aさん(35歳、女性)は、身体活動レベルⅡ、月経周期は規則的である。1週間に摂取したエネルギー及び栄養素の平均値を表に示す。

日本人の食事摂取基準(2010年版)に達するために追加するとよい食品はどれか。

1.卵1個(55g)

2.レバー2切れ(50g)

3.イチゴ10粒(120g)

4.普通牛乳200ml(206g)

午前問題40 解答 4

午前問題40 解説 35歳女性月経あり、身体活動レベル普通では、エネルギーは2,000kcal/日、カルシウム目標量650mg/日等である。

午前問題41 貧血がなく、体温36.5℃、血液pH7.4の場合、動脈血酸素飽和度〈SaO2〉90%のときの動脈血酸素分圧〈PaO2〉はどれか。

1.50Torr

2.60Torr

3.70Torr

4.80Torr

午前問題41 解答 2

午前問題41 解説 酸素分圧60mmHgでは酸素飽和度が約90%で、酸素分圧が低下しても酸素飽和度が維持され酸素運搬が高い。

午前問題42 パルスオキシメータによる経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉測定において、適切なのはどれか。

1.ネームバンドは外して測定する。

2.マニキュアは除去せず測定する。

3.末梢循環不全のある部位での測定は避ける。

4.継続して装着する場合は測定部位を変えない。

午前問題42 解答 3

午前問題42 解説 末梢循環不全がある部位では正確に測定されない場合がある。

午前問題43 点眼指導で適切なのはどれか。

1.油性と水性の薬剤を両方使うときは、油性の薬剤を先に点眼する。

2.容器の先端が睫毛に接したら点眼する。

3.点眼後は、乾燥するまでまばたきをしない。

4.点眼後は、ふき綿で涙嚢部を軽く圧迫する。

午前問題43 解答 4

午前問題43 解説 点眼後は、ふき綿で涙嚢部を軽く圧迫し鼻涙管への薬剤の流出を防ぎ、効果を高める。

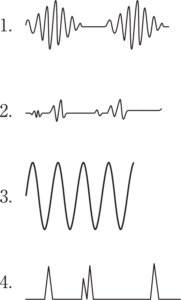

午前問題44 Cheyne‐Stokes〈チェーン‐ストークス〉呼吸の呼吸パターンはどれか。

午前問題44 解答 1

午前問題44 解説 小さい呼吸から徐々に一回換気量が増えて、大きな呼吸となったあと、次第に呼吸が小さくなり、一時的に呼吸停止となる、という繰り返し。

午前問題45 在宅看護の原則として正しいのはどれか。

1.療養者の自己決定を尊重する。

2.日常のケアは看護師が中心に行う。

3.居室の環境整備は医療者の意向を優先する。

4.介護保険の導入は介護支援専門員が決定する。

午前問題45 解答 1

午前問題45 解説 在宅看護の中心は療養者である。

午前問題46 病院内の退院調整部署による退院支援について正しいのはどれか。

1.65歳以上の高齢者を対象とする。

2.医師が退院日を決めてから、支援を開始する。

3.退院調整看護師は、訪問看護導入の要否を検討する。

4.退院調整部署の設置は診療報酬の算定要件ではない。

午前問題46 解答 3

午前問題46 解説 包括的なアセスメントは退院調整看護師がサポートする。

午前問題47 Aさん(80歳、男性)は、1人暮らしで以前から軽度の物忘れがある。かかりつけ医から「Aさんは便秘がちで改善しない状況が続いている。訪問してケアして欲しい」と訪問看護の依頼があった。訪問看護師が訪問したところ、腹部に便塊を触知し、腸蠕動音は微弱であった。

訪問看護師の対応で優先度が高いのはどれか。

1.腹部の温罨法を実施する。

2.市販の緩下薬の服用を勧める。

3.排便チェック表の記入を指導する。

4.ホームヘルパーに食事の準備を依頼する。

午前問題47 解答 1

午前問題47 解説 腹部の温罨法は腸の蠕動運動を促進させる。

午前問題48 胃瘻からの経管経腸栄養法を開始した在宅患者の家族に対する説明で正しいのはどれか。

1.液状の栄養剤は開封後数日間使用してよい。

2.栄養剤の注入は無菌操作で行う必要はない。

3.胃瘻を造設したので経口摂取は禁止となる。

4.胃瘻カテーテルは週に1回交換する。

午前問題48 解答 2

午前問題48 解説 手洗いは必要ではあるが、無菌操作の必要はない。

午前問題49 更年期障害について正しいのはどれか。

1.閉経後に症状が始まる。

2.腹部膨満が特徴的な症状である。

3.自律神経症状は交感神経系機能の低下による。

4.自覚症状と他覚的所見とが一致しない傾向がある。

午前問題49 解答 4

午前問題49 解説 原疾患がみられないことや不定愁訴などさまざまな症状がみられ、症状の出現は患者により異なる。

午前問題50 食道癌に対する放射線治療で正しいのはどれか。

1.脊髄の障害は起こらない。

2.治療期間は1週間である。

3.治療期間中は隔離できる個室で管理する。

4.化学療法と併用すると治療の効果が高まる。

午前問題50 解答 4

午前問題50 解説 食道癌の放射線療法は有効であるが、化学療法を併用するとさらに効果が高まる。

午前問題51 下腿の蜂窩織炎を繰り返している患者への炎症徴候を早期に発見するための指導で最も適切なのはどれか。

1.「入浴後に観察しましょう」

2.「体温は毎朝測りましょう」

3.「膿が出ていないか観察しましょう」

4.「赤くなっていないか観察しましょう」

午前問題51 解答 4

午前問題51 解説 蜂窩織炎は、初期には赤くはれ上がりやがてしこりができてくる。

午前問題52 肺気腫の患者が、歩行時の息切れが強くなってきたため受診した。呼吸数は34/分で、口唇のチアノーゼがみられた。

この患者について正しいのはどれか。

1.1回換気量が増加している。

2.病状が進行するとPaCO2が上昇する。

3.呼気よりも吸気を促すと効果的である。

4.経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は上昇している。

午前問題52 解答 2

午前問題52 解説 歩行時の息切れ、口唇のチアノーゼから呼吸不全が考えられる。

午前問題53 Aさんは会議中に時々動悸を感じることがあるため受診した。安静時心電図に異常は認められなかった。

次に行う検査はどれか。

1.運動負荷心電図

2.動脈血ガス分析

3.心臓カテーテル検査

4.Holter〈ホルター〉心電図

午前問題53 解答 4

午前問題53 解説 不整脈が考えられ、ホルター心電図を装置し、日常生活のなかで心電図を長時間記録する。

午前問題54 食道静脈瘤破裂をきたしたとき、一時的な止血に使用するのはどれか。

1.胃 管

2.腹腔内ドレーン

3.Swan‐Ganz〈スワン‐ガンツ〉カテーテル

4.S‐B(Sengstaken‐Blakemore〈ゼングスターケン‐ブレークモア〉)チューブ

午前問題54 解答 4

午前問題54 解説 S‐Bチューブを胃に挿入し先端のバルーンを膨らませ出血部位を圧迫し止血する。

午前問題55 Behcet〈ベーチェット〉病に特徴的なのはどれか。

1.真珠腫

2.粘液水腫

3.紫紅色紅斑

4.外陰部潰瘍

午前問題55 解答 4

午前問題55 解説 ベーチェット症候群では、口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍、眼のブドウ膜炎、外陰部潰瘍などがみられる。

午前問題56 頭蓋内圧亢進の代償期にある患者にみられるバイタルサインの特徴はどれか。

1.呼吸数の増加

2.体温の低下

3.脈圧の増大

4.頻 脈

午前問題56 解答 3

午前問題56 解説 頭蓋内圧亢進の代償期は頭蓋内圧が上昇し脳が圧迫されている。

午前問題57 Aさん(54歳、女性)は、排便困難のため外来を受診し、酸化マグネシウムとセンナとを処方された。腹腔内手術の既往歴がある。

Aさんへの指導で適切なのはどれか。

1.「運動は控えてください」

2.「下痢が続いても心配ありません」

3.「おなかの張りが続くようなら、また受診してください」

4.「旅行をする場合は酸化マグネシウムの内服を控えてください」

午前問題57 解答 3

午前問題57 解説 腹腔内手術の既往歴があるためイレウスが考えられ、おなかの張りが続く場合には受診を勧める。

午前問題58 人口の高齢化に関連した指標の説明で正しいのはどれか。

1.60歳以上の人口割合を高齢化率という。

2.老年人口が35%を超えると超高齢社会である。

3.高齢化社会から超高齢社会への所要期間を倍加年数という。

4.生産年齢人口に対する老年人口の比を老年人口指数という。

午前問題58 解答 4

午前問題58 解説 生産年齢人口は15歳から64歳までの人口をいう。

午前問題59 高齢者の看護に活用できる理論とその説明の組合せで正しいのはどれか。

1.離脱理論 ――― 高齢者の活動の権利を擁護する。

2.生涯発達理論 ――― 高齢者が生産活動に関与することで老化に適応する。

3.ストレングスモデル ――― 高齢者の強みを援助者が見出す。

4.マズローのニード論 ――― 高齢者が人生を振り返り意味を発見する。

午前問題59 解答 3

午前問題59 解説 ストレングスモデルは高齢者のできることに注目して支援する。

午前問題60 老人性難聴の特徴はどれか。

1.耳鳴を伴う。

2.伝音性の難聴である。

3.低音域が障害される。

4.語音の分別能力が低下する。

午前問題60 解答 4

午前問題60 解説 弱い音は聞こえない。強くすると過敏に大きく感じてしまう。