午後問題61 介護保険制度の開始後、認定者数の増加が最も著しいのはどれか。

1.要支援(2006年度からは要支援1と要支援2)

2.要介護2

3.要介護4

4.要介護5

午後問題61 解答 1

午後問題61 解説 認定者数の増加が著しいのは要支援(2006年度からは要支援1と要支援2)である。

午後問題62 加齢によるホルモンの基礎分泌量の変化で正しいのはどれか。

1.メラトニンは増加する。

2.コルチゾルは変化しない。

3.成長ホルモンは変化しない。

4.副甲状腺ホルモンは減少する。

午後問題62 解答 2

午後問題62 解説 コルチゾルの分泌に変化はない。

午後問題63 高齢者の疾患の特徴として正しいのはどれか。

1.ADLへの影響は少ない。

2.症状の出現は定型的である。

3.環境からの影響を受けにくい。

4.複数の臓器に障害が生じやすい。

午後問題63 解答 4

午後問題63 解説 臓器機能が低下しているため複数の疾患を合併しやすく、薬物の副作用も生じやすい。

午後問題64 Aさん(78歳、女性)は、脳梗塞を発症し入院治療した後、回復期リハビリテーション病棟に転棟した。担当の理学療法士は、Aさんは早く自宅に帰りたいと熱心に歩行練習をしていると話していた。転棟後、1週を経過したころから、Aさんは疲労感を訴えて病室で臥床していることが多くなった。理学療法後の血圧と脈拍とに変動はみられない。肝機能と腎機能とに異常はない。

Aさん、看護師および担当の理学療法士で検討する内容として最も適切なのはどれか。

1.運動強度の軽減

2.家事動作練習の追加

3.翌日の理学療法の中止

4.病棟での歩行回数の増加

午後問題64 解答 1

午後問題64 解説 Aさんは疲労感を訴えているので、まず、運動強度の軽減を考えるのが適切である。

午後問題65 Mini‐Mental State Examination〈MMSE〉の説明で正しいのはどれか。

1.情緒状態を調べる。

2.確定診断に用いられる。

3.得点が低いほど機能が低い。

4.被検者の日常の行動を評価する。

午後問題65 解答 3

午後問題65 解説 MMSEは30点満点で、21点以下の場合は、認知症などの認知障害がある可能性が高いと評価される。

午後問題66 高齢者に多くみられる疾患とその症状および所見の組合せで正しいのはどれか。

1.頸椎症 ――― 頸部腫脹

2.白内障 ――― 視野欠損

3.萎縮性腔炎 ――― 子宮脱出

4.胃食道逆流症 ――― 胸やけ

午後問題66 解答 4

午後問題66 解説 食道炎の有無に関わらず、食道内への胃酸などの胃内容物逆流による胸焼けや胸痛などの症状がみられる。

午後問題67 介護保険におけるサービスの説明で正しいのはどれか。

1.通所介護では機能訓練を行うことができない。

2.通所介護を行う事業所には医師の配置が必須である。

3.通所リハビリテーションでは個別の理学療法が提供される。

4.通所リハビリテーションの利用に介護保険は適用されない。

午後問題67 解答 3

午後問題67 解説 要介護認定者等が介護老人保健施設、病院・診療所で、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に必要なリハビリテーションを行う。

午後問題68 子どもの成長・発達における臨界期について正しいのはどれか。

1.諸機能の獲得・成熟を決定づける時期

2.遺伝的因子による影響が発現しやすい時期

3.成長・発達のスピードが緩やかになる時期

4.発達検査において通過率が90%となる時期

午後問題68 解答 1

午後問題68 解説 子どもの成長・発達における臨界期とは、ある能力を身につけるために適した期間を表す。

午後問題69 2歳6か月の幼児で正常な発達と判断されるのはどれか。

1.前後上下の空間認識ができる。

2.手掌全体で2cm角の積み木をつかむ。

3.2~3か月前から二語文を話している。

4.半年前から手を引かなくても歩けるようになった。

午後問題69 解答 3

午後問題69 解説 2歳頃から二語文が話せるようになる。

午後問題70 Aちゃん(4歳)は、風邪で小児科外来を受診した。診察を待っている間、母親から看護師に「昼間は自分でトイレに行けるようになったのに、まだおねしょをするのですが大丈夫でしょうか」と相談があった。

看護師の対応で適切なのはどれか。

1.「今は心配ないのでもう少し様子をみましょう」

2.「夜中に1度起こしておしっこを促してください」

3.「2時間おきにトイレに行く習慣をつけましょう」

4.「小児専門の泌尿器科を受診した方がよいでしょう」

午後問題70 解答 1

午後問題70 解説 夜尿がみとめられる割合は、2歳で65.5%、3歳では42.3%、4歳では29.6%と減少していく。(平成12年度幼児健康調査)

午後問題71 乳児が成人に比べ脱水になりやすい理由で正しいのはどれか。

1.尿細管での水の再吸収能力が低い。

2.体重当たりの基礎代謝量が少ない。

3.体重に占める体水分量の割合が低い。

4.体液における細胞内液の割合が高い。

午後問題71 解答 1

午後問題71 解説 尿細管や糸球体ろ過などの腎機能が未熟であるため尿の再吸収能力が低い。

午後問題72 女性の生殖機能について正しいのはどれか。

1.子宮内膜は排卵後に増殖期となる。

2.黄体期の基礎体温は低温期となる。

3.エストロゲンは卵巣から分泌される。

4.排卵された卵子の受精能は約72時間である。

午後問題72 解答 3

午後問題72 解説 発達した卵胞はエストロゲンを分泌する。

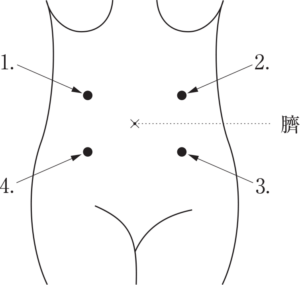

午後問題73 妊娠38週の妊婦。胎位は第2頭位である。胎児心音の聴取部位を図に示す。

最も適切な聴取部位はどれか。

午後問題73 解答 4

午後問題73 解説 4が第2頭位(右臍棘線中央)。

午後問題74 適時破水はどれか。

1.分娩開始以前に卵膜が破綻したもの。

2.分娩開始直後に破水するもの。

3.子宮口5cm開大のころに破水するもの。

4.子宮口全開大のころに破水するもの。

午後問題74 解答 4

午後問題74 解説 適時破水は子宮口が全開したのちの破水(分娩第2期)

午後問題75 Aちゃんは、在胎32週、体重1,800gで出生した。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点であった。出生後30分、体温36.7℃、心拍数150/分、呼吸数70/分である。保育器に収容されている。

出生から24時間の看護として適切なのはどれか。

1.衣類を着せて保温する。

2.面会時に母親に抱っこを促す。

3.心拍・呼吸を持続モニタリングする。

4.出生6時間後から経口栄養を開始する。

午後問題75 解答 3

午後問題75 解説 早産児であるため、心拍・呼吸のモニタリングを持続する。

午後問題76 精神障害者の施設症の予防策として、最も適切なのはどれか。

1.隔離室の使用を避ける。

2.病棟の規則を厳密に決める。

3.病棟行事はスタッフが企画する。

4.地域住民との交流の機会を増やす。

午後問題76 解答 4

午後問題76 解説 施設の中とは違った人との交流の機会を増やし施設症を予防する。

午後問題77 Aさん(24歳、女性)は、2か月前に交通事故で受傷した。それ以来、事故の夢をみたり、事故の様子が突然よみがえるようになり、怖くて仕事が手につかないと訴えている。

最も考えられる障害はどれか。

1.パニック障害

2.急性ストレス障害

3.外傷後ストレス障害〈PTSD〉

4.境界性人格〈パーソナリティ〉障害

午後問題77 解答 3

午後問題77 解説 PTSDの主症状は、苦痛な出来事の再体験、過覚醒、苦痛な場面の回避、感情麻痺などがみられる。

午後問題78 精神科病棟に入院しているAさんの服薬管理は、看護師が行っている。

入院中の服薬を自己管理に移行できるかを判断する際に、看護師が情報収集する項目として優先度が高いのはどれか。

1.入院形態

2.入院期間

3.退院後の同居者の有無

4.副作用の生活への影響

午後問題78 解答 4

午後問題78 解説 情報収集の際には、薬物の副作用に対して本人が対処できるかが優先される。

午後問題79 抗体を産生するのはどれか。

1.顆粒球

2.T細胞

3.NK細胞

4.形質細胞

5.マクロファージ

午後問題79 解答 4

午後問題79 解説 抗原が生体内に侵入すると、B細胞は形質細胞へと分化し、抗体を産生する。

午後問題80 血栓が存在することによって脳塞栓症を引き起こす可能性があるのはどれか。

1.右心室

2.左心房

3.腎動脈

4.上大静脈

5.大腿静脈

午後問題80 解答 2

午後問題80 解説 左心房の心筋の収縮がうまくいかなくなると血栓を生じやすくなる。

午後問題81 呼吸性アシドーシスをきたすのはどれか。

1.飢 餓

2.過換気

3.敗血症

4.CO2ナルコーシス

5.乳酸アシドーシス

午後問題81 解答 4

午後問題81 解説 CO2ナルコーシスは急激な高炭酸ガス血症によって中枢神経障害や意識障害を生じる。

午後問題82 慢性腎不全で正しいのはどれか。

1.高蛋白食が必要である。

2.高カルシウム血症となる。

3.最も多い原因は腎硬化症である。

4.糸球体濾過値〈GFR〉は正常である。

5.代謝性アシドーシスを起こしやすい。

午後問題82 解答 5

午後問題82 解説 尿毒素は不揮発性酸性物質であるため代謝性アシドーシスをきたす。

午後問題83 人工乳と比べた母乳栄養の利点で誤っているのはどれか。

1.消化吸収しやすい。

2.感染防御作用がある。

3.母子相互作用を高める。

4.ビタミンK含有量が多い。

5.アレルギーを生じる可能性が低い。

午後問題83 解答 4

午後問題83 解説 母乳にはビタミンK含有量が少ない。

午後問題84 妊娠中の食事について適切なのはどれか。

1.鉄の付加量は授乳期よりも少ない。

2.塩分摂取量は10g/日を目標とする。

3.葉酸は妊娠初期の摂取が重要である。

4.エネルギーは妊娠中期の付加量が最も多い。

5.カルシウムは20歳代女性の平均摂取量の約3倍の摂取が望ましい。

午後問題84 解答 3

午後問題84 解説 妊娠初期に葉酸が不足すると児に無脳症や神経管閉鎖障害による疾患のリスクが高まる。

午後問題85 閉じた質問〈closed question〉はどれか。2つ選べ。

1.「乳癌と告げられたとき、どのように思いましたか」

2.「ご家族に高血圧症の方はいらっしゃいますか」

3.「何時に食事を摂りましたか」

4.「どのようにつらいのですか」

5.「退院後は何をしたいですか」

午後問題85 解答 2、3

午後問題85 解説 相手が「はい」「いいえ」あるいは一言で答えられるような質問形式は閉じた質問である。

午後問題86 在宅療養者に初回訪問を行う際の訪問看護師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.療養者と契約書を取り交わす。

2.緊急時の連絡方法を確認する。

3.初回訪問前の情報収集は行わない。

4.病院で指導された介護方法は変更しない。

5.初回訪問日は療養者に医療的な問題が起きてから決める。

午後問題86 解答 1、2

午後問題86 解説 療養者・家族に説明を行い、契約書を取り交わす。在宅療養者は病状が急変することもあり得るため、緊急時の連絡方法は確認しておく。

午後問題87 終末期の癌患者の在宅ケアで正しいのはどれか。2つ選べ。

1.家族の悲嘆のケアも含まれる。

2.訪問看護は介護保険の適用である。

3.夜間・休日を含めた連絡体制を整える。

4.ADLが自立している患者は対象とならない。

5.主治医は在宅療養支援診療所の医師に限られる。

午後問題87 解答 1、3

午後問題87 解説 家族の悲嘆のケアも含まれる。訪問看護では24時間対応のケアを行う。

午後問題88 入院中の患者がベッド上で心肺停止状態となっていた。

発見した看護師が1人の場合、対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.家族に連絡する。

2.医師を呼びに行く。

3.AEDを取りに行く。

4.胸骨圧迫を開始する。

5.ナースコールでスタッフを呼ぶ。

午後問題88 解答 4、5

午後問題88 解説 まず、心臓マッサージを行うとともにスタッフを呼ぶ。

午後問題89 思考の障害はどれか。2つ選べ。

1.妄 想

2.幻 聴

3.昏 迷

4.連合弛緩

5.抑うつ気分

午後問題89 解答 1、4

午後問題89 解説 幻覚と妄想の症状が一緒に現われる場合が多い。連合弛緩(思考障害)とは思考に障害がみられ、思考のまとまりがない。

午後問題90 精神障害者保健福祉手帳について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.交付を受けた者の写真は添付しない。

2.交付を受けた者は、住民税の控除が受けられる。

3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で規定されている。

4.交付を受けた者の公共交通機関運賃の割引は、全国一律で適用される。

5.交付を受けた者は、精神障害の状態についての認定を毎年受ける必要がある。

午後問題90 解答 2、3

午後問題90 解説 税制上の優遇措置が受けられる。平成7年7月の精神保健福祉法施行に伴い創設された。