次の文を読み午後問題91~93の問いに答えよ。

Aさん(48歳、男性、会社員)は、8年前から高血圧症、脂質異常症および労作性狭心症に対して内服治療をしていた。胸部紋扼感が時々出現するため、経皮的冠動脈形成術〈PCI〉を実施することになった。Aさんは身長165cm、体重80kgである。午前9時過ぎから左橈骨動脈を穿刺し、狭窄部位である左冠状動脈にステント留置術が行われ、午前11時ころに終了した。

午後問題91 経皮的冠動脈形成術〈PCI〉終了後、穿刺部位を圧迫固定した。気分不快などの症状はない。

術後のAさんへの説明で適切なのはどれか。

1.「すぐに歩行できます」

2.「夕食まで食事はできません」

3.「2日後までシャワー浴はできません」

4.「左手首の圧迫固定は明日の朝まで行います」

午後問題91 解答 1

午後問題91 解説 穿刺部位は夕方まで圧迫固定すればよい。

午後問題92 経皮的冠動脈形成術〈PCI〉終了後も点滴静脈内注射が継続され、抗血小板薬と抗菌薬の投与が行われた。その後、看護師はAさんの穿刺部位の出血がないことを確認した。

次に行う観察で最も注意すべき項目はどれか。

1.発 熱

2.麻痺症状

3.皮膚の黄染

4.穿刺部位の感染徴候

午後問題92 解答 2

午後問題92 解説 合併症の血栓塞栓症の早期発見を目的に麻痺症状を注意して観察する。

午後問題93 術後3日に退院することになった。

Aさんに対する退院指導の内容として適切なのはどれか。

1.「職場復帰は2週間後からにしましょう」

2.「3か月後の目標体重を65kgにしましょう」

3.「狭心症の症状が再度現れる可能性があります」

4.「退院後に穿刺部から出血する危険性があります」

午後問題93 解答 3

午後問題93 解説 1月に1kg程度の減量が理想的である。

次の文を読み午後問題94~96の問いに答えよ。

Aさん(43歳、男性、会社員)は、1か月前に右頸部の腫瘤に気付き、自宅近くの診療所を受診し、大学病院を紹介された。検査の結果、Aさんは、非Hodgkin〈ホジキン〉リンパ腫と診断され、縦隔リンパ節腫大による上大静脈の圧迫も確認され、化学療法導入のため入院した。Aさんは「悪性リンパ腫と言われたときにはショックだったけど、化学療法は有効であると聞いて、頑張ろうと思っている」と話す。入院時、Aさんは体温37.5℃、呼吸数18/分、血圧124/64mmHgであった。血液検査データは、赤血球302万/μl、Hb10.3g/dl、白血球6,400/μl、総蛋白7.6g/dlであった。

午後問題94 入院当日、Aさんは看護師に「最近、なんとなく手がむくんでいるような気がする」と言う。

Aさんの手のむくみの原因として可能性が高いのはどれか。

1.発 熱

2.貧 血

3.低蛋白血症

4.上大静脈の圧迫

午後問題94 解答 4

午後問題94 解説 上大静脈の閉塞や有意狭窄によって上半身の静脈圧が上昇する。

午後問題95 入院後4日。Aさんは化学療法としてCHOP療法(シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン)を行うことになった。

開始前のAさんへの説明で適切なのはどれか。

1.「高齢の人より副作用は少ないでしょう」

2.「明日から加熱食となります」

3.「3日目ころから脱毛が始まります」

4.「5日目ころから口内炎ができやすくなります」

午後問題95 解答 4

午後問題95 解説 クリーンルーム使用時は加熱食となる。

午後問題96 治療は正午から開始され、午後5時ころから胸やけと悪心が出現した。その後、Aさんは制吐薬を追加投与され、症状は軽減した。それ以降、Aさんに悪心・嘔吐はないが、翌日も食欲がなく、食事は1/4程度の摂取であった。治療後3日には症状が改善し、食事は全量摂取できた。Aさんは「楽になったけど、やっぱりつらかった。思い出すだけでもちょっと気持ち悪くなる」と話す。

治療後3日までの状況を踏まえて、次回の治療時の対応で最も適切なのはどれか。

1.治療前日の夕食を控えてもらう。

2.治療薬の減量を医師に相談する。

3.1日1,000mlの水分摂取を促す。

4.病院食以外は食べないよう指導する。

5.治療前の制吐薬の追加投与を検討する。

午後問題96 解答 5

午後問題96 解説 治療前日の夕食は食べても治療に影響はない。

次の文を読み午後問題97~99の問いに答えよ。

Aさん(75歳、女性)は、娘と2人で暮らしている。5年前にAlzheimer〈アルツハイマー〉病と診断された。半年前から食欲不振が続き体重減少がみられ受診した。検査の結果、胃癌と診断され胃全摘出術が行われた。入院時の改訂版長谷川式簡易知能評価スケール〈HDS-R〉16点、Mini-Mental State Examination〈MMSE〉18点。

午後問題97 Aさんは、術後1日の深夜に大きな声で娘の名前を呼び「ここはどこ」と叫びながらベッド柵をたたく行動がみられた。

このときに最初に行う対応として適切なのはどれか。

1.上肢の抑制を行う。

2.睡眠薬を与薬する。

3.娘に電話して来院してもらう。

4.病院に入院していると説明する。

午後問題97 解答 4

午後問題97 解説 認知症の対応としては、安心感を与え、転倒・転落などの事故防止に努める。

午後問題98 術後1週間が経過した。Aさんは日中は病室で眠っていることが多いが、夜間は病棟内の廊下を徘徊している。

Aさんへの看護で最も適切なのはどれか。

1.朝は無理に起こさない。

2.午後にレクリエーション活動を計画する。

3.夕食の時間を就寝前に変更する。

4.夜間は病室の天井の電気をつけておく。

午後問題98 解答 2

午後問題98 解説 昼夜逆転を改善するために、朝は積極的に起こす。

午後問題99 術後の経過は良好で2週間が経過した。食事は全粥、軟菜を8割程度摂取している。

娘に対するAさんの退院後の食事指導で適切なのはどれか。

1.食後の安静臥床を勧める。

2.食物繊維を多く含む食品の摂取を勧める。

3.1日の食事量を6~8回に分けて食べることを勧める。

4.食事時間が長くなっても満腹になるまで摂取するように勧める。

午後問題99 解答 3

午後問題99 解説 1回量を少なくした分割食が基本である。

次の文を読み午後問題100~102の問いに答えよ。

Aちゃん(生後1か月、男児)は、2日前から嘔吐があり、昨日は噴水様嘔吐が5回あったため外来を受診し入院した。Aちゃんは体重4,200g、体温36.8℃、呼吸数36/分、心拍数120/分である。眼球結膜に黄染を認めない。上腹部に腫瘤を触知する。Aちゃんの血液検査データは、赤血球540万/μl、Ht45%、白血球10,100/μl、血小板58.6万/μl、アルブミン4.4g/dl、Na140mEq/L、K3.5mEq/L、Cl92mEq/L、動脈血pH7.48であった。

午後問題100 Aちゃんは入院時にも胃液様の嘔吐がみられた。

Aちゃんの現在の状態で考えられるのはどれか。

1.代謝性アシドーシス

2.呼吸性アシドーシス

3.代謝性アルカローシス

4.呼吸性アルカローシス

午後問題100 解答 3

午後問題100 解説 胃液を大量に嘔吐しているため、水素イオン(酸性物質)を喪失し、代謝性アルカローシスの可能性がある。

午後問題101 超音波検査と上部消化管造影の結果、Aちゃんは肥厚性幽門狭窄症と診断された。硫酸アトロピンによる保存療法で効果がなければ手術の予定である。硫酸アトロピンの静脈内注射を開始後、Aちゃんの嘔吐が消失したため、授乳を再開した。

授乳の方法で適切なのはどれか。

1.自律授乳にする。

2.授乳前後に排気する。

3.水平に抱いて授乳する。

4.授乳後は左向きに寝かせる。

午後問題101 解答 2

午後問題101 解説 頻回の排気により、嘔吐を予防する。

午後問題102 その後もAちゃんは嘔吐はなく体重も増加したため、硫酸アトロピンの投与方法を静脈内注射から内服に変更することになった。

母親に説明する内容で最も適切なのはどれか。

1.「授乳後に飲ませてください」

2.「内服後に顔が赤くなることがあります」

3.「3日間嘔吐がなければ内服は中止になります」

4.「便に血が混じることがありますが心配はありません」

午後問題102 解答 2

午後問題102 解説 副作用には眼圧上昇、吐気、頭痛、口渇、顔面紅潮、便秘などがある。

次の文を読み午後問題103~105の問いに答えよ。

A君(8歳、男児)は、頭痛、食欲不振、全身倦怠感、肉眼的血尿および両眼瞼の浮腫を主訴に病院を受診した。1か月前に扁桃炎に罹患した以外は既往歴に特記すべきことはない。扁桃炎は抗菌薬を内服し軽快した。血液検査の結果、溶連菌感染後急性糸球体腎炎と診断されて入院した。入院時、A君は体温36.8℃、呼吸数20/分、脈拍は80/分、整で血圧132/80mmHgであった。

午後問題103 A君の入院時の看護計画で適切なのはどれか。

1.水分摂取を促す。

2.背部の冷罨法を行う。

3.1日3回の血圧測定を行う。

4.食事の持ち込みを許可する。

午後問題103 解答 3

午後問題103 解説 高血圧性脳症の早期発見に努める。

午後問題104 入院3日目。両眼瞼の浮腫、肉眼的血尿は続いていた。看護師がバイタルサインを測定していると、A君は「頭が痛い。気持ち悪い」と訴えた。A君は体温36.8℃、呼吸数20/分、脈拍88/分、血圧142/86mmHgであった。

この状況からA君に起こりうる症状で注意するのはどれか。

1.耳 痛

2.鼻 閉

3.視野欠損

4.意識障害

午後問題104 解答 4

午後問題104 解説 「頭が痛い。気持ち悪い」と訴えているので、高血圧性脳症の可能性がある。

午後問題105 入院後2週間が経過した。症状は軽快したが床上安静は続いている。仲が良かった同じ病室の児が退院して、A君はイライラして母親をたたくこともある。A君の母親は、毎日昼食後から夕食後まで面会をしている。

A君のストレスに対する看護師の対応で適切なのはどれか。

1.「家にすぐ帰れるから頑張ろう」

2.「お母さんにずっといてもらおう」

3.「好きなだけテレビを観ていいよ」

4.「ベッドに寝たままプレイルームに行こう」

午後問題105 解答 4

午後問題105 解説 許された範囲で気分転換を行う。

次の文を読み午後問題106~108の問いに答えよ。

Aさん(17歳、女子、高校生)は、3か月前から月経初日に腹痛や腰痛が生じて、学校を休むようになったため婦人科を受診した。Aさんの月経周期は26~34日、持続日数は4~6日である。Aさんはコーヒーを毎朝1杯飲んでおり、運動習慣はない。Aさんは身長162cm、体重55kgであり、既往歴に特記すべきことはない。

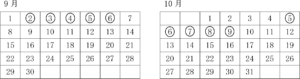

午後問題106 看護師はAさんの最近の月経状況について情報収集をした。月経時は普通サイズのパッドで対処しており、凝血塊が混じることはない。9月と10月のカレンダーを示す。

ただし、○は月経日を示す。

今回のAさんの月経周期を求めよ。

解答:① ②日

① ②

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

午後問題106 解答 3,3

午後問題106 解説 月経初日の9月2日から2回目の10月5日をカウントする。

午後問題107 Aさんの月経のアセスメントで適切なのはどれか。

1.月経前症候群

2.月経困難症

3.希発月経

4.過多月経

午後問題107 解答 2

午後問題107 解説 月経時に腹痛や腰痛を生じるので月経困難症である。

午後問題108 診察の結果、器質的病変は確認されなかった。Aさんは「生活で何か気を付けることはありますか」と尋ねた。

Aさんへの月経時の生活指導で適切なのはどれか。

1.安静の保持

2.腰部の温罨法

3.コーヒー摂取量の増加

4.腹部を締めつける下着の着用

午後問題108 解答 2

午後問題108 解説 腰痛の緩和には温罨法が効果的である。

次の文を読み午後問題109~111の問いに答えよ。

Aさん(32歳、男性、会社員)は、2年前にうつ病による入院歴がある。Aさんは仕事中に「新しい営業戦略を考えついた」と上司に大声でまとまりのない話を続け、止めようとすると激怒するようになった。会社から連絡を受けたAさんの両親に付き添われて精神科を受診したところ、Aさんは双極性障害と診断され入院した。

午後問題109 Aさんは常に動き回り、次々と他の患者に一方的に話しかけている。看護師が止めようとすると、Aさんは「自分は営業職なんだから、人と話すのは得意なんだ。邪魔しないでほしい」と強い語調で言い返してくる。

看護師の対応で優先されるのはどれか。

1.家族に付き添いを依頼する。

2.Aさんを静かな場所へ誘導する。

3.Aさんに病気に関する説明をする。

4.納得できるまで看護師に話すよう促す。

午後問題109 解答 2

午後問題109 解説 興奮状態の時は、静かな環境を提供し落ち着かせることが大切である。

午後問題110 入院後3日が経過した。Aさんは自分の病室にいることはほとんどなく、自宅や会社に頻繁に電話したり、デイルームでノートに書き続けるなど、いつも忙しそうに過ごしている。食事の時間も落ち着かず、摂取量は毎食1/3から1/4程度である。

看護師の対応で適切なのはどれか。

1.Aさんの食事を介助する。

2.Aさんが栄養指導を受けられるよう調整する。

3.Aさんに食事の摂取量が不足している事実を伝える。

4.Aさんが自分から食事をしたい気持ちになるのを待つ。

午後問題110 解答 3

午後問題110 解説 食事の摂取量の不足を伝え、個人で考える行動を促す。

午後問題111 入院後1週間が経過し、Aさんの食事摂取量は増えたが、他の患者への過度な干渉や、自宅への頻繁な電話は続いている。Aさんは「以前は仕事をしすぎて疲れただけで病気ではない。今すぐ退院して仕事に戻りたい」と話しているが、主治医は退院を許可していない。

看護師の対応で適切なのはどれか。

1.Aさんの上司に配置転換を相談する。

2.Aさんに入院前の言動の問題点を指摘する。

3.Aさんの両親に入院の継続を説得してもらう。

4.Aさんと現時点で可能なことや困難なことを確認する。

午後問題111 解答 4

午後問題111 解説 Aさんの上司に配置転換を相談するのは守秘義務違反である。

次の文を読み午後問題112~114の問いに答えよ。

Aさん(40歳、男性)は、大学1年生のときに統合失調症を発症し、精神科病院に20年入院している。今回、退院して両親と同居することになった。入院中は定期的に作業療法に参加しており、日常生活は自立している。服薬は自己管理となっているが、時々飲み忘れることがある。

午後問題112 Aさんは1週間後に退院する予定だが「退院したら薬を飲むのはやめようかな」と看護師に話すことがある。時々幻聴に関して訴えがあり、睡眠が不規則になる。

退院後Aさんが利用するサービスで最も適切なのはどれか。

1.訪問介護

2.精神科作業療法

3.精神科訪問看護

4.訪問リハビリテーション

午後問題112 解答 3

午後問題112 解説 服薬確認が必要なので、訪問看護師が自宅を訪問し、定期的に確認する必要がある。

午後問題113 退院後3か月、Aさんは処方どおりに服薬している。Aさんの母親から「退院してからずっと1日中家の中で何もせず過ごしています。夫は本人に働くよう言っています」と看護師に相談があった。

母親への対応として最も適切なのはどれか。

1.「もう一度入院を考えてみますか」

2.「アルバイトを探してはいかがですか」

3.「Aさんはどう考えているようですか」

4.「お薬の調整を主治医に相談してみましょうか」

午後問題113 解答 3

午後問題113 解説 まずは、Aさんの意思を確認し、本人の希望を尊重する。

午後問題114 Aさんは受診時に「毎日父親に責められます。実家を出て生活してみたいです」と訴えた。Aさんに単身生活の経験はない。

Aさんに勧める社会資源で最も適切なのはどれか。

1.自立訓練〈生活訓練〉

2.小規模多機能型居宅介護

3.短期入所〈ショートステイ〉

4.共同生活援助〈グループホーム〉

午後問題114 解答 1

午後問題114 解説 自律訓練は入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練や相談、助言などの支援を行う。

次の文を読み午後問題115~117の問いに答えよ。

Aちゃん(2歳4か月、女児)は、母と会社員の父と3人で暮らしている。Aちゃんは、脳性麻痺で寝たきりのため全介助で在宅療養をしていた。3か月前に、誤嚥性肺炎を発症して緊急入院し、気管切開をして人工呼吸器を装着した。現在、呼吸状態は安定しているが、啼泣時に気道閉塞があるため、夜間のみ人工呼吸器で呼吸管理を継続することになった。Aちゃんは自宅に戻って訪問看護を利用する予定である。身体障害者手帳(肢体不自由1級)を所持している。

午後問題115 Aちゃんの家族に必要な人工呼吸器による呼吸管理の指導の内容について適切なのはどれか。

1.アラーム音は即座に消音する。

2.人工呼吸器の設定は変更してもよい。

3.加湿器の滅菌蒸留水は2日ごとに交換する。

4.気管カニューレ抜去時は新しいものを挿入する。

午後問題115 解答 4

午後問題115 解説 感染予防のため、気管カニューレ抜去時は新しいものを挿入する。

午後問題116 Aちゃんの家族への指導は順調に行われ退院することになった。

Aちゃんの退院に向けて訪問看護師が連携をとる職種はどれか。

1.保健師

2.保育士

3.社会教育主事

4.介護支援専門員

午後問題116 解答 1

午後問題116 解説 2歳4か月は母子保健の管轄なので、市町村保健師と連携をとりサポートしていく。

午後問題117 Aちゃんの母親から「家で育てることがこんなに大変だとは思わなかった。疲れました」と訪問の際に訴えがあった。

Aちゃんの母親の話を聞いた後の訪問看護師の対応として最も適切なのはどれか。

1.「すぐに入院ができる病院を探します」

2.「お母さんが頑張らないと駄目ですよ」

3.「お父さんに休職してもらいましょうか」

4.「ヘルパーさんに来てもらうことを検討しましょうか」

午後問題117 解答 4

午後問題117 解説 介護疲れは大きな問題なので、家族の負担を軽減する社会的資源の利用を検討する。

次の文を読み午後問題118~120の問いに答えよ。

午前6時30分、A県立病院の看護師は勤務中に突然、立っていられないほどの大きな揺れを感じた。病院の電源は自家発電に切り替わりA県北部を震源とするマグニチュード7.0の地震が発生したと院内放送があった。

午後問題118 病棟看護師が発災直後にとる行動で最も優先するのはどれか。

1.病棟内の患者の安全確認

2.病院外への患者の避難誘導

3.水道・ガスの被害状況の確認

4.患者への病棟内は安全という通知

午後問題118 解答 1

午後問題118 解説 災害時の対処としては、安全の確認をした後、避難行動をとる。

午後問題119 多くの傷病者が病院に運ばれてきた。医師の指示により看護師がトリアージを行った。

誤っているのはどれか。

1.歩行できているか確認する。

2.呼吸をしているか確認する。

3.血圧を測定する。

4.従命反応をみる。

午後問題119 解答 3

午後問題119 解説 START法では、歩けるか、呼吸があるか、脈が触れるかを確認する。

午後問題120 看護師はトリアージを待っている被災者の1人が床に倒れているのを発見した。

看護師が最初に行う対応で適切なのはどれか。

1.自動体外式除細動器〈AED〉を装着する。

2.呼びかけに対する反応を確認する。

3.胸骨圧迫を開始する。

4.大声で人を呼ぶ。

午後問題120 解答 2

午後問題120 解説 トリアージを待っている被災者には意識レベルの確認から始める。