次の文を読み午後問題91~93の問いに答えよ。

Aさん(28歳、女性、会社員)は、夫と1歳の娘との3人で暮らしている。25歳のときに潰瘍性大腸炎と診断され、内服治療を続けてきた。Aさんは27歳で出産後、職場に復帰していたが3か月前から排便回数が増え、便に血液が混入するようになった。1週間前から下痢が1日8~10回あり、腹痛や発熱もみられ、外来受診したところ、潰瘍性大腸炎の再燃のため入院することになった。身長158.2cm、体重40.2kg。体温38.3℃、脈拍92/分、血圧108/76mmHgであった。血液検査データは、赤血球340万/μl、白血球9,800/μl、Hb7.8g/dl、アルブミン2.5g/dl、CRP5.5mg/dl。

午後問題91 Aさんの状態のアセスメントで適切なのはどれか。

1.BMIによる肥満度の判定基準では普通体重に該当する。

2.貧血は心不全の徴候を示している。

3.浮腫が出現する可能性がある。

4.脱水に陥る可能性は低い。

午後問題91 解答 3

午後問題91 解説 アルブミン値の低下により浮腫を生じる可能性は大きい。

午後問題92 入院後、Aさんは点滴静脈内注射による持続輸液とプレドニゾロン40mg/日の内服とが開始された。入院翌朝、Aさんが「たくさん汗をかいたのでさっぱりしたい」と話したため、看護師は清拭を行うと提案した。体温38.0℃、呼吸数18/分、脈拍82/分、血圧112/72mmHgであった。下痢は0時から6時までで3回あり、倦怠感が強い。

看護師が入浴ではなく清拭を提案した理由で適切なのはどれか。

1.プレドニゾロンの内服

2.点滴静脈内注射の実施

3.急性増悪

4.貧 血

午後問題92 解答 3

午後問題92 解説 急性増悪とは、症状が更に急に悪化することをいう。

午後問題93 入院後10日、Aさんの状態は改善し、経腸成分栄養剤300ml/日(1kcal/ml)が開始された。Aさんは「入院前も自分なりには気を付けていたつもりだったけど、また悪くならないようにするには退院後はどうしたらいいのかしら」と話した。

このときのAさんへの説明で最も適切なのはどれか。

1.「仕事は今までどおりで大丈夫です」

2.「下痢が続いたら炭水化物を減らしてください」

3.「経腸成分栄養剤600mlで1日分の栄養が確保できます」

4.「悪化のきっかけになるようなことがなかったか一緒に考えてみましょう」

午後問題93 解答 4

午後問題93 解説 潰瘍性大腸炎は食生活や生活の環境要因によって大きく変わる。

次の文を読み午後問題94~96の問いに答えよ。

Aさん(48歳、男性)は、横断歩道を歩行中に乗用車に衝突され、救命救急センターに搬送された。搬送時、呼びかけに開眼せず、四肢の筋緊張が亢進していた。呼吸数30/分、脈拍60/分、血圧142/98mmHgであった。右側頭部と右肩甲骨部の擦過傷以外に目立った外傷はなかった。

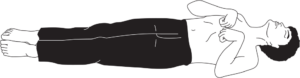

午後問題94 搬送時のAさんの様子を図に示す。

Aさんの状態はどれか。

1.項部硬直

2.除脳硬直

3.除皮質硬直

4.間代性けいれん

5.強直性けいれん

午後問題94 解答 3

午後問題94 解説 除皮質硬直は、上肢は屈曲位、下肢は股関節と膝関節が伸展し、足関節は底屈する。

午後問題95 Aさんは、硬膜下血腫および脳挫傷と診断され、硬膜下血腫に対して開頭血腫除去術が行われた。ICUに入室後、マンニトールの投与が開始された。

このときの体位で最も適切なのはどれか。

1.座 位

2.腹臥位

3.側臥位

4.仰臥位

5.Fowler〈ファウラー〉位

午後問題95 解答 選択肢に正解がないため、採点対象から除外された。

午後問題96 術後14日。Aさんの意識レベルはジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉Ⅰ—2で、左上下肢に軽度の麻痺と左の視空間失認とがある。Aさんは座位を保持し、自分で食事を摂ることが可能となったが、左側の食べ物を残す様子がみられる。車椅子への移乗は看護師の介助が必要であるが、1人でベッドから降りようとする。Aさんは右利きである。

このときの適切な看護はどれか。

1.離床センサーを設置する。

2.右側を意識するように促す。

3.食器をAさんの左側に設置する。

4.残した食事は看護師が介助して口に運ぶ。

5.視空間失認が改善してから歩行訓練を開始する。

午後問題96 解答 1

午後問題96 解説 離床センサーは病院・施設等での転倒・転落予防などの対策装置。

次の文を読み午後問題97~99の問いに答えよ。

Aさん(85歳、女性)は、1人暮らしで、他県に住んでいる長男家族がいる。腰部脊柱管狭窄症と診断されているが、ゆっくりとした動作であれば日常生活が可能であり、畑で野菜をつくることを趣味としている。

午後問題97 Aさんから尿失禁について外来受診時に相談があった。最近は尿意を感じてから洋式トイレに座るまでに時間がかかり、尿が少量漏れることがある。排尿回数は1日7回程度で、残尿感、排尿痛および排尿時不快感はない。咳、くしゃみ及び農作業の動作で尿が漏れることはない。

Aさんの尿失禁の種類として考えられるのはどれか。

1.溢流性尿失禁

2.機能性尿失禁

3.切迫性尿失禁

4.腹圧性尿失禁

午後問題97 解答 2

午後問題97 解説 機能性尿失禁は身体運動障害や認知障害のためにトイレの場所がわからなかったりトイレに行くことができない。

午後問題98 Aさんから「尿が漏れて困ります。洗濯物が増えるので、干したり取り込んだりするのが大変です。どうしたらよいでしょうか」と相談を受けた。

看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1.テープ付き紙おむつを紹介する。

2.背もたれ付きポータブルトイレを紹介する。

3.介護保険の訪問介護を受けた方がよいと説明する。

4.下着の中に入れて使う尿失禁用パッドを紹介する。

午後問題98 解答 4

午後問題98 解説 腰部脊柱管狭窄症と診断されているが、ゆっくりとした動作であれば日常生活が可能である。

午後問題99 Aさんは、買い物の途中で急に強い腰痛が出現して動けなくなり、入院した。入院後1日。腰痛は軽減したが「また痛くなりそうで怖い。家に戻りたいけど心配です」と話す。

看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1.「痛くなれば、また入院して治療しましょう」

2.「入院が長引くと、もっと動けなくなりますよ」

3.「1人暮らしが心配なら息子さんと同居したらいかがですか」

4.「自宅でも痛みが強くならないような生活の工夫を考えましょう」

午後問題99 解答 4

午後問題99 解説 ひとりで暮らしているため、日常生活に工夫ができるか、一緒に考えてみることで、Aさんの不安を軽減させる。

次の文を読み午後問題100~102の問いに答えよ。

Aさん(81歳、女性)は、6年前にレビー小体型認知症と診断された。Aさんは雨の中を1人で外出して自宅に戻れなくなり、同居している娘に発見された。その夜、娘が話しかけたときのAさんの反応が鈍くなったため、かかりつけの病院を受診し、細菌性肺炎と診断され入院した。呼吸器疾患の既往はない。

午後問題100 入院時にみられる所見はどれか。

1.樽状胸郭

2.呼気の延長

3.粗い断続性副雑音

4.高調性連続性副雑音

午後問題100 解答 3

午後問題100 解説 細菌性肺炎では、粗い断続性複雑音が出現する。

午後問題101 入院当日、抗菌薬の点滴静脈内注射が開始された。投与開始直後からAさんが輸液ラインを指し「虫がいる」と大きな声を上げている。

このときの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1.虫がいないことを説明する。

2.点滴静脈内注射を中止する。

3.Aさんをナースステーションに移動する。

4.輸液ラインをAさんから見えない状態にする。

午後問題101 解答 4

午後問題101 解説 レビー小体型認知症は、初期に幻覚(特に幻視)や妄想が出現する。幻覚が見えることを否定せず、他に注意をそらせる。

午後問題102 入院後7日、症状が軽快し明日退院することが決まった。消灯前にAさんが部屋にいないため探すと、小刻みにすり足で歩いているところを発見した。看護師がどうしたのか質問すると「そこに小さい子どもがいるので見に行きたい」と、思いつめた表情で話した。

このときのAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

1.転倒の危険を説明する。

2.行きたい場所へ付き添う。

3.子ども時代の思い出を尋ねる。

4.子どもはどこかへ行ってしまったと説明する。

午後問題102 解答 2

午後問題102 解説 レビー小体型認知症はパーキンソン症状がみられ、記憶障害は比較的軽い。

次の文を読み午後問題103~105の問いに答えよ。

Aちゃん(11歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。3週前から疲労感を訴え昼寝をするようになった。そのころから夜間に尿意で起きてトイレに行くようになり、1日の尿の回数が増えた。2日前から食欲がなくヨーグルトや水分を摂取していたが、今朝から吐き気と嘔吐とがあり水分も摂れない状態になったため、母親とともに受診した。血液検査データは、赤血球580万/μL、Hb13.9g/dl、Ht44%、白血球9,500/μL、尿素窒素31mg/dl、クレアチニン0.7mg/dl、Na141mEq/L、K4.8mEq/L、Cl94mEq/L、随時血糖900mg/dl。動脈血ガス分析は、pH7.21、BE-12.3、HCO3-10.9mEq/L。尿検査は、尿糖2+、尿ケトン体3+であった。AちゃんはⅠ型糖尿病の疑いで入院した

午後問題103 入院時のバイタルサインは、体温37.3℃、呼吸数20/分、脈拍120/分、整、血圧110/68mmHgであり、点滴静脈内注射が開始された。

入院時のAちゃんの状態で注意すべき所見はどれか。2つ選べ。

1.冷 汗

2.浮 腫

3.悪 寒

4.意識障害

5.皮膚の弾力性の低下

午後問題103 解答 4、5

午後問題103 解説 糖尿病患者が、随時血糖900mg/dl、尿ケトン体3+、吐き気と嘔吐、水分が取れない所見から糖尿病ケトアシドーシスが考えられる。

午後問題104 Aちゃんは、インスリンの持続的な注入を開始し、3日後、血糖値が安定した。Ⅰ型糖尿病と診断が確定しインスリン自己注射を始めることになった。ペン型注射器を用いて、毎食前に超速効型インスリンの皮下注射、21時に持効型溶解インスリンの皮下注射を行うという指示が出ている。

Aちゃんと両親に対するインスリン自己注射の指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.インスリンを注射する部位は前回と違う部位に行う。

2.超速効型インスリンは単位数を変更せずに注射する。

3.食欲がないときは食後に超速効型インスリンを注射する。

4.血糖値が100mg/dl以下のときは持効型溶解インスリンの注射を中止する。

5.インスリンの注射をした後は針を刺した場所をよくもむ。

午後問題104 解答 1、3

午後問題104 解説 インスリンは忘れずに自分でも注射できるようにしておく。

午後問題105 Aちゃん及び両親は、Ⅰ型糖尿病の療養生活に必要な知識や手技を順調に獲得した。血糖値が良好にコントロールされたため、退院に向けてAちゃんと両親、主治医、担当看護師および学校の関係者との間でこれからの学校生活について話し合った。

医療者から学校の関係者に伝える内容で最も適切なのはどれか。

1.「長距離走や水泳の授業は見学させてください」

2.「宿泊を伴う校外活動は保護者の同伴が必要です」

3.「教室内にインスリン注射を行う場所を設けてください」

4.「家庭科の調理実習は同級生と違う献立にしてください」

5.「手指の震えや強い空腹感があるときはブドウ糖の補食が必要です」

午後問題105 解答 5

午後問題105 解説 運動をするときには、必ず補食を準備させる、激しく運動した日は就寝後などに低血糖が起こることがあるので注意する。

次の文を読み午後問題106~108の問いに答えよ。

Aさん(28歳、女性、会社員)は、結婚後1年で夫と2人で暮らしている。仕事上の役割も増えている。次回月経予定日を2週過ぎても月経がみられないため、勤務先近くの産婦人科クリニックを受診した。月経周期は28日型で、最終月経は3月2日から4日間であった。診察の結果、妊娠と診断された。

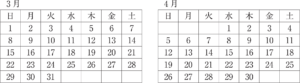

午後問題106 3月と4月のカレンダーを示す。

本日、4月14日のAさんの妊娠週数および日数を最終月経から求めよ。

解答:妊娠①週②日

① ②

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7

8

9

午後問題106 解答 6、1

午後問題106 解説 妊娠週数0週0日を最終月経初日として計算する。

午後問題107 Aさんは医師から妊娠していると説明を受けた。Aさんは看護師に「初めての妊娠でうれしい。でも、任されている大きなプロジェクトが続けられなくなるため悲しくて、妊娠しなければよかったと思います」と話す。

この時期のAさんの心理状態で最も適切なのはどれか。

1.錯乱状態である。

2.他罰的な感情がある。

3.マタニティブルーズである。

4.アンビバレント〈両価的〉な感情がある。

午後問題107 解答 4

午後問題107 解説 両価感情ともいう。ひとつの物事に対して、相反する逆の感情を同時にもつ。

午後問題108 Aさんの次回の受診は4週後になった。Aさんは「数日前から朝起きたときやおなかがすいたときに吐き気がします。次の受診までに私の体にどのような変化が起こるのでしょうか」と話した。

看護師のAさんに対する説明で最も適切なのはどれか。

1.「体がかゆくなります」

2.「おりものが多くなります」

3.「仰向けで寝ていると気分が悪くなります」

4.「下肢にけいれんが起こりやすくなります」

午後問題108 解答 2

午後問題108 解説 マイナートラブル(つわり)は、妊娠6週頃から早朝空腹時にみられる悪心や軽い嘔吐を主とした消化器症状。

次の文を読み午後問題109~111の問いに答えよ。

Aさん(23歳、女性)は、未婚で両親と3人で暮らしている。専門学校卒業後に就職し、仕事も順調であった。4か月前、仕事のミスがあったことをきっかけに気分が落ち込み、食欲のない状態が1か月ほど続いたが、通勤は続けていた。Aさんは2か月前から不眠を訴えるようになり、先月からは給料の全額を宝くじの購入に費やしてしまう行為がみられるようになった。Aさんは、心配した両親に付き添われて精神科病院を受診した。

午後問題109 Aさんは、診療室では多弁であった。また、ささいなことで怒り出し、自分は病気ではないと治療を受けることを拒否した。意識は清明で見当識障害はみられなかった。Aさんは双極性障害と診断され医療保護入院をすることになった。

入院時のAさんのアセスメントで正しいのはどれか。

1.躁状態

2.緘黙状態

3.錯乱状態

4.せん妄状態

午後問題109 解答 1

午後問題109 解説 双極性障害は躁状態(躁病エピソード)と鬱状態(大うつ病エピソード)の病相)を繰り返す。

午後問題110 入院後2週が経過した。Aさんの携帯電話は母親が持ち帰っているため、Aさんは職場のことが気になると言って、毎日、病棟内の公衆電話から頻繁に会社の上司に電話をしている。看護師が面接をしたところ、今後への強い焦りの訴えが聞かれた。

Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

1.休養の必要性をAさんと再確認する。

2.仕事のことは考えないように伝える。

3.Aさんの上司にAさんの病状と行動との関連を説明する。

4.Aさんのテレホンカードをナースステーションで管理する。

午後問題110 解答 1

午後問題110 解説 仕事のことが気になり、強い焦りがある。

午後問題111 入院して2か月が経過し、Aさんは服薬による治療で多弁や易怒性などの症状が改善し、落ち着いて過ごせるようになった。Aさんは治療を継続する必要性についても理解している。看護師がAさんと家族への退院指導を行うことになった。

退院指導における説明で最も適切なのはどれか。

1.「薬の管理は家族が行ってください」

2.「今後も定期的な入院が必要となります」

3.「Aさんの言動の変化に気を付けましょう」

4.「服薬していれば再発することはありません」

午後問題111 解答 3

午後問題111 解説 双極性障害は躁状態とうつ状態を繰り返すため、家族が言動の変化に気を付ける。

次の文を読み午後問題112~114の問いに答えよ。

Aさん(19歳、男性、大学生)は、実家近くのアパートに1人で暮らしている。ある日、線路沿いの道を裸足で歩きながら険しい表情でカッターナイフを振り回し、ぶつぶつと独り言を言い続けていたことから警察に保護された。Aさんは、警察から連絡を受けた両親とともに精神科病院を受診したが「自分は命を狙われている」、「この人たちは自分の親じゃない」と言い、医療者に対しても拒否的な態度をとっている。診断の結果、Aさんは統合失調症と診断された。Aさんの頭髪は乱れ、食事や睡眠がとれていない様子であったため、そのまま医療保護入院をすることになった。

午後問題112 入院当日にAさんの両親から情報収集する内容として、優先度が高いのはどれか。

1.Aさんの大学の出席状況

2.両親がAさんと同居する可能性

3.Aさんの子ども時代の両親の育て方

4.Aさんの入院に対する両親の受け止め方

午後問題112 解答 4

午後問題112 解説 統合失調症は、急性期は幻覚、妄想など特徴的な症状が出現する。

午後問題113 Aさんの入院後2週が経過した。Aさんの母親が疲れた表情で「Aはまだ誰かに殺されるのではないかと怖がっています。Aはなぜこんな病気になったのでしょうか。親としてどのようにAに接したらよいか分かりません」と担当の看護師に相談してきた。

この時点でAさんの両親に勧めるのはどれか。

1.毎日の面会

2.家族心理教育

3.Aさんとの同伴での外出

4.共同生活援助〈グループホーム〉の見学

午後問題113 解答 2

午後問題113 解説 心理社会的療法を用いる。

午後問題114 入院後2か月が経過し、主治医からは退院の話も出始めた。Aさんは入院をきっかけに大学を休学している。Aさんの両親が「Aは学業の遅れを心配して、退院後すぐに復学したいと言っています。Aはすぐに復学できるのでしょうか」と相談してきた。

看護師の説明として適切なのはどれか。

1.「復学の時期を大学に判断してもらいましょう」

2.「復学できる状態になるまで退院を延期しましょう」

3.「ご両親からAさんに焦らないよう説得してください」

4.「まずは家庭での日常生活に慣れることから始めましょう」

午後問題114 解答 4

午後問題114 解説 退院後は、家に帰り、家庭で日常生活が送れることから始める。

次の文を読み午後問題115~117の問いに答えよ。

Aさん(58歳、男性)は、妻(55歳、会社員)、長女夫婦および生後5か月の孫の5人で暮らしている。腰椎の後縦靭帯骨化症と診断され椎弓形成術を受けた。リハビリテーション病院に転院し2か月前に退院した。退院時から週1回の訪問看護を受けている。現在の症状は、下肢のしびれ、知覚鈍麻、筋力低下、上下肢の痙性麻痺および膀胱直腸障害である。移動は車椅子で、食事はリハビリテーション用のフォークを使用して座位で摂取している。排泄は家族に見守られながら尿器とポータブルトイレとを使用し、自分で行っている。

午後問題115 Aさんへの訪問看護における身体状態の観察で、疾患に関連して最も重要なのはどれか。

1.排尿状態

2.上肢の筋力

3.嚥下の状態

4.外傷の有無

5.下肢のしびれ

午後問題115 解答 1

午後問題115 解説 膀胱直腸障害があるため、排尿状態の観察が最も重要である。

午後問題116 Aさんは1週間前から排便がなく、センノシドを毎日就寝前に継続して内服している。訪問看護師が観察すると左腹部に便塊を触れ、腸蠕動音は微弱であった。Aさんは2日間排便がないときはピコスルファートナトリウム水和物を適宜内服するよう医師に言われているが、以前に内服して下痢になったため内服していないと話す。

看護師のAさんへの提案で適切なのはどれか。

1.「もう少し様子をみましょう」

2.「下剤は2種類とも飲みましょう」

3.「便意を感じたらトイレに座りましょう」

4.「浣腸をしてもよいか医師に確認しましょう」

午後問題116 解答 4

午後問題116 解説 左腹部の便塊を排泄する方法を考えるのが最も適切である。

午後問題117 ある日、Aさんに軽度の歯肉出血および歯肉の腫脹がみられるようになった。疼痛はない。訪問歯科診療を受け、口腔ケアを徹底するよう促された。リハビリテーション病院に入院していたときは、自助具を利用して口腔ケアの練習をしていた。

退院後は妻が口腔ケアを介助していたが、最近は仕事の帰りが遅く、Aさんは妻を待てずに寝てしまうと言う。また、Aさんは育児で疲れている長女には頼めないと話す。

看護師のAさんへの提案で最も適切なのはどれか。

1.日中の口腔ケアを徹底する。

2.長女に口腔ケアを依頼する。

3.就寝時刻を遅くするよう提案する。

4.妻が夜に実施できる時間帯を検討する。

5.Aさんが自立してできる方法を検討する。

午後問題117 解答 5

午後問題117 解説 Aさんが自立した口腔ケアができる検討する。

次の文を読み午後問題118~120の問いに答えよ。

Aちゃん(4歳、男児)は、昨夜の土砂災害によって両親とともに小学校の体育館に避難している。母親は自分の両親の安否が不明なため眠ることができなかった。また、落ち着きがなく感情的になっている。父親はずっと毛布をかぶって横になっている。

午後問題118 昼間のAちゃんは体育館の中を走り回っている。また、指しゃぶりをしながら両親の姿を気にしているが、近づいて甘えようとはしない。

Aちゃんの反応で正しいのはどれか。

1.自我同一性の拡散

2.急性ストレス障害

3.外傷後ストレス障害〈PTSD〉

4.注意欠陥多動性障害〈ADHD〉

午後問題118 解答 2

午後問題118 解説 不安障害の一つで、ストレスにさらされた後、うつや不安、恐怖などに悩まされるが1か月程度で治まる。PTSDはこの症状が長期間続く。

午後問題119 Aちゃんの母親は自分の両親と連絡がとれた。避難所生活5日目、親子3人で過ごすことが多くなってきた。Aちゃんの活気がなくなってきている。

地域の病院から派遣された看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1.両親のAちゃんへの関わりを見守る。

2.Aちゃんと災害時のことを一緒に話す。

3.Aちゃんが他の子どもと遊べる機会をつくる。

4.災害時の様子を絵に描くようAちゃんに勧める。

午後問題119 解答 3

午後問題119 解説 災害後5日ころは、災害時のことを聞くことは避けるべきである。

午後問題120 避難から3週後、Aちゃん家族は仮設住宅に移動が決定し、両親は忙しくしている。Aちゃんは1人で過ごすことが多く、絵本を持ってぼんやりとしていることが多い。母親からAちゃんの様子がいつもと違うと看護師に相談があった。

母親への対応で最も適切なのはどれか。

1.引っ越しをすることを説明するよう促す。

2.スキンシップの時間を増やすように促す。

3.すぐに専門医の外来を受診するよう促す。

4.子どもの反応は母親の関わりが原因だと話す。

午後問題120 解答 2

午後問題120 解説 ストレスや不安から少しでも癒されるよう両親とAちゃんのスキンシップの時間を増やすことが最も適切である。