午前問題61 Aさん(83歳、男性)は、脳梗塞の後遺症で右片麻痺があり、在宅療養中である。嚥下障害のため胃瘻を造設している。義歯を装着しているが、自分の歯が数本残っている。

Aさんの口腔ケアについて、介護者への指導で適切なのはどれか。

1.義歯を装着したまま歯を磨く。

2.経管栄養直後に実施する。

3.ペースト状の歯磨剤を使用する。

4.歯垢の除去には歯ブラシを用いる。

午前問題61 解答 4

午前問題61 解説 歯垢の除去のために、しっかりと歯ブラシで磨く。

午前問題62 特別訪問看護指示書による訪問看護について正しいのはどれか。

1.提供できる頻度は週に3回までである。

2.提供できる期間は最大6か月である。

3.対象に指定難病は含まない。

4.医療保険が適用される。

午前問題62 解答 4

午前問題62 解説 特別訪問看護指示書とは患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪等により一時的に頻回(週4回以上)の訪問看護を行う必要性を認め、訪問看護ステーションに対して交付する指示書である。有効期間は14日である。

午前問題63 要介護2と認定された高齢者の在宅療養支援において、支援に関与する者とその役割の組合せで適切なのはどれか。

1.介護支援専門員 ――― 家事の援助

2.市町村保健師 ――― 居宅サービス計画書の作成

3.訪問看護師 ――― 日常生活動作〈ADL〉の向上のための訓練

4.訪問介護員 ――― 運動機能の評価

午前問題63 解答 3

午前問題63 解説 リハビリテーションも業務の一つである。

午前問題64 日本の医療保険制度について正しいのはどれか。

1.健康診断は医療保険が適用される。

2.75歳以上の者は医療費の自己負担はない。

3.医療保険適用者の約3割が国民健康保険に加入している。

4.健康保険の種類によって1つのサービスに対する診療報酬の点数が異なる。

午前問題64 解答 3

午前問題64 解説 国民健康保険の加入率は年3月末現在で27.32%であり、約3割を占める。

午前問題65 日本の医療提供施設について正しいのはどれか。

1.病院数は1995年から増加傾向である。

2.2013年の人口対病床数は先進国の中で最も多い。

3.介護老人保健施設数は2000年から減少傾向である。

4.精神科の平均在院日数は1990年から先進国で最短である。

午前問題65 解答 2

午前問題65 解説 日本13.70床、フランス7.2床、ドイツ6.3床、イギリス3.1床、アメリカ2.9床

午前問題66 看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。

1.医療法

2.労働契約法

3.教育基本法

4.看護師等の人材確保の促進に関する法律

午前問題66 解答 4

午前問題66 解説 看護職員本人の責務として、免許取得後も研修を受けるなど、自ら進んで能力の開発・向上に努めることが、平成22年4月からの新人看護職員研修の努力義務となった。

午前問題67 災害医療について正しいのはどれか。

1.災害拠点病院は市町村が指定する。

2.医療計画の中に災害医療が含まれる。

3.防災訓練は災害救助法に規定されている。

4.災害派遣医療チーム〈DMAT〉は災害に関連した長期的な医療支援活動を担う。

午前問題67 解答 2

午前問題67 解説 医療計画では5事業5疾病を明記し、医療連携体制を構築している。5事業には、救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療が含まれる。

午前問題68 小腸で消化吸収される栄養素のうち、胸管を通って輸送されるのはどれか。

1.糖 質

2.蛋白質

3.電解質

4.中性脂肪

5.水溶性ビタミン

午前問題68 解答 4

午前問題68 解説 膵液の消化酵素リパーゼで脂肪酸とグリセロールに分解され小腸で吸収される。脂肪酸とグリセロールは小腸壁で中性脂肪に戻り、コレステロールやリン脂質とともにカイロミクロンになってリンパ管に入る。

午前問題69 性周期が規則的で健常な成人女性において、着床が起こる時期に血中濃度が最も高くなるホルモンはどれか。

1.アルドステロン

2.プロゲステロン

3.エストラジオール

4.黄体形成ホルモン〈LH〉

5.卵胞刺激ホルモン〈FSH〉

午前問題69 解答 2

午前問題69 解説 着床して妊娠が成立すると、黄体は発達を続け、プロゲステロンの分泌が続く。

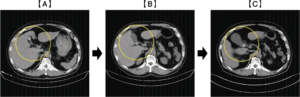

午前問題70 腹部CTを別に示す。胆石が半年間で胆嚢内をAからCまで移動した。

Cの状態を表すのはどれか。

1.嵌 頓

2.侵 入

3.転 位

4.停 留

5.迷 入

午前問題70 解答 1

午前問題70 解説 嵌頓とは胆石が胆嚢管はまりこんで動かない状態をいう。これが原因で痛みが発生する。

午前問題71 胸腺腫に合併する疾患で多くみられるのはどれか。

1.Parkinson〈パーキンソン〉病

2.筋ジストロフィー

3.重症筋無力症

4.多発性硬化症

5.多発性筋炎

午前問題71 解答 3

午前問題71 解説 胸腺腫は、成人になって退化した胸腺の細胞から発生する腫瘍。合併症としては免疫系に関係する疾患が多く、最も多いのが重症筋無力症である。

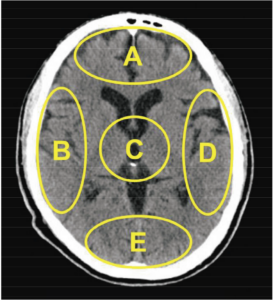

午前問題72 頭部CTを示す。

論理的思考を制御する領域はどれか。

1.A

2.B

3.C

4.D

5.E

午前問題72 解答 1

午前問題72 解説 前頭葉は人間の思考、意思、創造力などを司り、 人間が人間らしく生きるための機能を制御している。

午前問題73 糖尿病の合併症のうち、健康日本21(第二次)の目標に含まれるのはどれか。

1.腎 症

2.感染症

3.網膜症

4.神経障害

5.血行障害

午前問題73 解答 1

午前問題73 解説 第2次「健康日本21」の糖尿病の目標には、合併症(糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数)の減少、特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上などがある。

午前問題74 創傷の治癒過程で炎症期に起こる現象はどれか。

1.創傷周囲の線維芽細胞が活性化する。

2.肉芽の形成が促進される。

3.滲出液が創に溜まる。

4.創の収縮が起こる。

5.上皮化が起こる。

午前問題74 解答 3

午前問題74 解説 創傷治癒過程は、①出血凝固期②炎症期③増殖期④成熟期に分類され、炎症期では、好中球やマクロファージなどの炎症細胞浸潤が起こり、壊死組織が貪食され創が清浄化される。

午前問題75 Ménière〈メニエール〉病の患者への指導内容について正しいのはどれか。

1.静かな環境を保持する。

2.発作時は部屋を明るくする。

3.めまいがあるときは一点を凝視する。

4.嘔吐を伴う場合は仰臥位安静にする。

5.耳鳴があるときは周囲の音を遮断する。

午前問題75 解答 1

午前問題75 解説 過労、ストレス、睡眠不足などが誘因となってめまいを反復する場合もある。患者への心理的支援によって不安の表出・軽減ができる。

午前問題76 車椅子での座位の姿勢を示す。

このような姿勢を長時間続けることで最も褥瘡が発生しやすい部位はどれか。

1.右肘関節部

2.右大転子部

3.左坐骨結節部

4.左膝関節外側部

5.左足関節外果部

午前問題76 解答 3

午前問題76 解説 車椅子での座位の姿勢を長時間続けると、坐骨結節部に褥瘡が発生しやすくなる。

午前問題77 平成26年(2014年)の人口動態統計において、1~4歳の死因で最も多いのはどれか。

1.肺 炎

2.心疾患

3.悪性新生物

4.不慮の事故

5.先天奇形、変形及び染色体異常

午前問題77 解答 5

午前問題77 解説 多い順に先天奇形、変形及び染色体異常>不慮の事故>悪性新生物である。

午前問題78 Aちゃん(8歳、女児)は、白血病の終末期で入院しているが、病状は安定している。両親と姉のBちゃん(10歳)の4人家族である。

Aちゃんの家族へ看護師が伝える内容として適切なのはどれか。

1.「Aちゃんは外出できません」

2.「Bちゃんは面会できません」

3.「Aちゃんが食べたい物を食べて良いです」

4.「Aちゃんよりもご家族の意思を優先します」

5.「Aちゃんに終末期であることを伝えないでください」

午前問題78 解答 3

午前問題78 解説 Aちゃんは終末期であるが、病状は安定している。できる限り、Aちゃんと家族が一緒に過ごせることを大切にする。

午前問題79 Aさん(28歳、女性)は、2歳の子どもを養育しながら働いている。

Aさんが所定労働時間の短縮を希望した場合、事業主にその措置を義務付けているのはどれか。

1.児童福祉法

2.労働基準法

3.男女共同参画社会基本法

4.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

5.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

午前問題79 解答 5

午前問題79 解説 育児休業法は労働者が仕事と育児、介護を両立できるように支援する法律である。

午前問題80 難病患者が自分の病気について学ぶことで不安を解消しようとする防衛機制はどれか。

1.否 認

2.昇 華

3.知性化

4.合理化

5.反動形成

午前問題80 解答 3

午前問題80 解説 知性化とは知的な言葉を用いて説明したり議論したりすることで強い感情に直面することを避け衝動を統制する。

午前問題81 新人看護師のAさんは、夜勤の看護師からの引き継ぎが終了した後、日勤で行う業務を書き出した。

Aさんが書き出した以下の業務のうち最も優先して行うのはどれか。

1.頭部の掻痒感を訴える患者の洗髪

2.夜間せん妄のあった患者との散歩

3.午後に入院する患者の診察録の準備

4.翌日に検査を受ける予定の患者への説明

5.人工呼吸器を装着中の患者の状態の確認

午前問題81 解答 5

午前問題81 解説 業務の優先順位を考えるときには重要度と緊急度を優先する。

午前問題82 車軸関節はどれか。2つ選べ。

1.正中環軸関節

2.腕尺関節

3.上橈尺関節

4.指節間関節

5.顎関節

午前問題82 解答 1、3

午前問題82 解説 車軸関節は円筒状の関節頭が、車の軸受けのような関節窩に支えられ骨の長軸に1方向の回転運動を行う。

午前問題83 嚥下運動に伴って起こるのはどれか。2つ選べ。

1.声門の開放

2.舌根の沈下

3.甲状腺の挙上

4.後鼻孔の閉鎖

5.耳管咽頭口の開口

午前問題83 解答 4、5

問題としては適切であるが、受験者レベルでは難しすぎる 採点対象から除外

午前問題83 解説 後鼻孔の閉鎖で鼻腔に食物が入り込むのを防ぐ。耳管咽頭口の開口で内耳内の圧力を調整する。

午前問題84 パルスオキシメータを示す。

表示されている数値が示すのはどれか。2つ選べ。

1.脈拍数

2.酸素分圧

3.酸素飽和度

4.重炭酸濃度

5.二酸化炭素濃度

午前問題84 解答 1、3

午前問題84 解説 動脈を流れる血液中の酸素量を計測し、酸素飽和度と脈拍数がわかる。

午前問題85 網膜剥離について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.確定診断のために眼底検査を行う。

2.前駆症状として光視症がみられる。

3.初期症状として夜盲がみられる。

4.失明には至らない。

5.若年者に好発する。

午前問題85 解答 1、2

午前問題85 解説 点眼薬で瞳孔を開き、眼底の様子を調べる。硝子体出血などで眼底が見えないときには、超音波検査を行う。症状としては飛蚊症・光視症・視野欠損・視力低下がみられる。

午前問題86 労働基準法で定められているのはどれか。2つ選べ。

1.妊娠の届出

2.妊婦の保健指導

3.産前産後の休業

4.配偶者の育児休業

5.妊産婦の時間外労働の制限

午前問題86 解答 3、5

午前問題86 解説 産前休業、産前6週(多胎の場合14週)からは就業できない。(妊産婦本人の請求=任意取得)産後休業は、産後8週は就業させてはいけない。本人が希望した場合は産後6週を経過すれば就業させてもよい。(事業主の義務=義務取得)

午前問題87 ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症について適切なのはどれか。2つ選べ。

1.本人より先に家族に病名を告知する。

2.国内では異性間性的接触による感染が最も多い。

3.適切な対応によって母子感染率を下げることができる。

4.性行為の際にはコンドームを使用するよう指導する。

5.HIVに感染していれば後天性免疫不全症候群〈AIDS〉と診断できる。

午前問題87 解答 3、4

午前問題87 解説 母親がHIVに感染していると妊娠・出産・授乳の際、児に感染する危険性がある。

午前問題88 Aさん(63歳、男性)。BMI24。前立腺肥大症のため経尿道的前立腺切除術を受け、手術後3日で膀胱留置カテーテルが抜去された。数日後に退院する予定である。

Aさんへの退院指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.散歩を控える。

2.水分摂取を促す。

3.長時間の座位を控える。

4.時間をかけて入浴する。

5.排便時に強くいきまないようにする。

午前問題88 解答 2、5

午前問題88 解説 感染予防のため、十分な飲水量を確保して排尿を促す。また、骨盤内圧の上昇を予防するために、便通コントロールを行い、できるだけ強くいきまないようにする。

午前問題89 精神科病院で行動制限を受ける患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.行動制限の理由を患者に説明する。

2.原則として2名以上のスタッフで対応する。

3.信書の発受の対象は患者の家族に限定する。

4.精神保健指定医による診察は週1回とする。

5.12時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する。

午前問題89 解答 1、2

午前問題89 解説 入院患者にはできる限り人格を尊重し、人権に配慮しつつ入院患者の医療と保護のために必要最低限の行動制限を行う。

午前問題90 3L/分で酸素療法中の入院患者が、500L酸素ボンベ(14.7MPaで充填)を用いて移動した。現在の酸素ボンベの圧力計は5MPaを示している。

酸素ボンベの残りの使用可能時間を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

:① ②分

① ②

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

午前問題90 解答 5、7

午前問題90 解説

酸素残量をXとする。 酸素残量はボンベの内圧に比例するので、

500:Ⅹ=14.7:5

Ⅹ=500×5÷14.7=170.0リットル

毎分3ℓなので、170÷3=56.66≒57