午前問題61 新生児の養育者に対する看護師の指導で正しいのはどれか。

1.「脂漏性湿疹は石けんで洗いましょう」

2.「臍帯はおむつで覆いましょう」

3.「うつぶせ寝にしましょう」

4.「日光浴をしましょう」

午前問題61 解答 1

午前問題61 解説 生後数週から数か月に頭や顔などに黄色いかさぶたができるのが、乳児脂漏性湿疹。石鹸やシャンプーを使う。

午前問題62 先天異常で正しいのはどれか。

1.軟骨無形成症は低身長になる。

2.Turner〈タ―ナー〉症候群は高身長になる。

3.Klinefelter〈クラインフェルター〉症候群は低身長になる。

4.Pierre Robin〈ピエール・ロバン〉症候群は巨舌症がある。

午前問題62 解答 1

午前問題62 解説 常染色体優性遺伝。成長とともに低身長が目立つようになる。

午前問題63 平成16年(2004年)に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行され、戸籍上の性別を変更することが可能になった。

その変更の条件で正しいのはどれか。

1.15歳以上であること

2.うつ症状を呈していること

3.現に未成年の子がいないこと

4.両親の同意が得られていること

午前問題63 解答 3

午前問題63 解説 20歳以上、未婚、未成年の子がいないこと、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

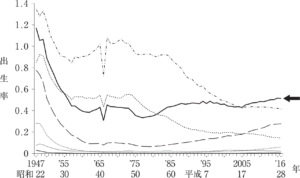

午前問題64 日本における母の年齢階級別出生率の推移を図に示す。

図の矢印で示してある年齢階級はどれか。

1.20~24歳

2.25~29歳

3.30~34歳

4.35~39歳

午前問題64 解答 3

午前問題64 解説 平成28年をみると、30~34歳は354,912人で最も多い。次いで、25~29歳で250,638人、35~39歳223,289人となっている。

午前問題65 女性を中心としたケア〈Women centered care〉の概念で適切なのはどれか。

1.父権主義を否定している。

2.周産期にある女性を対象とする。

3.全人的な女性という視点を重視する。

4.女性特有の疾患に関する看護を行う。

午前問題65 解答 3

午前問題65 解説 中心概念は「尊重」、「安全」、「意思決定」、「エンパワー」などの要素を核とする。

午前問題66 入院患者のせん妄に対する予防的介入で適切なのはどれか。

1.可能な限り離床を促す。

2.昼間は部屋を薄暗くする。

3.家族や知人の面会は必要最低限にする。

4.夕方に短時間の睡眠をとることを勧める。

午前問題66 解答 1

午前問題66 解説 日中は適度な運動・活動を促す。

午前問題67 注意欠如・多動性障害〈ADHD〉の症状はどれか。

1.音声チックが出現する。

2.計算を習得することが困難である。

3.課題や活動に必要なものをしばしば失くしてしまう。

4.読んでいるものの意味を理解することが困難である。

午前問題67 解答 3

午前問題67 解説 注意力に障害を持ち、落ち着きのない衝動性を示す子どもで、学校生活・家庭生活に問題を生じる児に注意欠陥/多動性障害を疑う。

午前問題68 精神医療審査会で審査を行うのはどれか。

1.精神保健指定医の認定

2.入院患者からの退院請求

3.退院後生活環境相談員の選任

4.心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否

午前問題68 解答 2

午前問題68 解説 精神病院に入院中の者や保護者から退院請求や処遇改善請求があったとき、入院が必要であるか、又はその処遇が適当であるか審査を行う。

午前問題69 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、平成25年(2013

年)に改正された内容はどれか。

1.保護者制度の廃止

2.自立支援医療の新設

3.精神保健指定医制度の導入

4.精神分裂病から統合失調症への呼称変更

午前問題69 解答 1

午前問題69 解説 保護者制度の廃止に伴って、医療保護入院における保護者の同意要件がなくなり、「家族等」のうちのいずれかの者が同意をする要件となった。

午前問題70 平成28年(2016年)の国民生活基礎調査において、要介護者等のいる世帯に同居している主な介護者全数の特徴で正しいのはどれか。

1.性別は女性が多い。

2.続柄は子が最も多い。

3.年齢は70~79歳が最も多い。

4.介護時間は「ほとんど終日」が最も多い。

午前問題70 解答 1

午前問題70 解説 女性が66.0%を占め、続柄は配偶者が35.7%で最も多い。

午前問題71 Aさん(74歳、女性)は、1人暮らし。要介護1、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱa。頻尿のため、自室からトイレへの移動中に廊下で失禁することが頻繁にある。1日3食の高齢者向け配食サービスを利用している。

現時点でのAさんの日常生活で最も起こりやすいのはどれか。

1.窒 息

2.転 倒

3.熱 傷

4.徘 徊

午前問題71 解答 2

午前問題71 解説 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。この状態が家庭外で見られる程度なので、運動機能低下から転倒の危険性が高まる。

午前問題72 Aさん(77歳、男性)は、脳梗塞による左片麻痺があり、右膝の痛みにより立位が困難である。端坐位で殿部をわずかに持ち上げることはできる。妻(77歳)は小柄で、体格差のある夫の移乗の介助に負担を感じている。

Aさんのベッドから車椅子への移乗の際、妻の介護負担を軽減する福祉用具で適切なのはどれか。

1.歩行器

2.ベッド柵

3.電動介助リフト

4.トランスファーボード

午前問題72 解答 4

午前問題72 解説 被介助者がある程度座位が保つことができ、かつ、立位移乗を行うには重介助という方に適している。

午前問題73 Aさん(82歳、男性)は、妻(75歳)と2人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準B—1。日中は車椅子に座っていることが多い。Aさんの仙骨部に発赤があるのを発見したため、訪問看護師は妻にAさんへの介護方法を指導することにした。

妻に指導する内容で正しいのはどれか。

1.「仙骨部をマッサージしましょう」

2.「夜間は2時間毎に体位変換をしましょう」

3.「時々お尻を浮かすよう声をかけましょう」

4.「車椅子に座らせるときは円座を使いましょう」

午前問題73 解答 3

午前問題73 解説 褥瘡の悪化予防の基本は、体圧の分散である。

午前問題74 地域包括ケアシステムにおける支援のあり方で、「互助」を示すのはどれか。

1.高齢者が生活保護を受けること

2.住民が定期的に体重測定すること

3.要介護者が介護保険サービスを利用すること

4.住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと

午前問題74 解答 4

午前問題74 解説 「互助」は相互に支え合っているという意味で「共助」と共通点があるが、費用負担が制度的に裏付けられていない自発的なものである。

午前問題75 医療提供の理念、病院・診療所等の医療を提供する場所、その管理のあり方を定めたのはどれか。

1.医療法

2.医師法

3.健康保険法

4.保健師助産師看護師法

午前問題75 解答 1

午前問題75 解説 病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。

午前問題76 看護師Aが患者Bの点滴ボトルに薬剤を注入しているとき、新人看護師から患者Cについて相談を受けた。看護師Aが作業を中断し新人看護師に対応した後、患者Bの点滴ボトルに患者Cの名前を記入するというヒヤリハットが発生した。

この病棟の看護師長が行う再発防止策で適切なのはどれか。

1.看護師Aに対策を考えさせる。

2.看護師Aを注射の業務から外す。

3.作業中断の対策を病棟チームで検討する。

4.再発防止カンファレンスを1か月後に計画する。

午前問題76 解答 3

午前問題76 解説 看護師Aに生じた問題は他の看護師にも起こる事象と捉えて、インシデント対策は病棟全体で対策を講じることが必要である。

午前問題77 日本における政府開発援助〈ODA〉の実施機関として正しいのはどれか。

1.国際協力機構〈JICA〉

2.世界保健機関〈WHO〉

3.国連児童基金〈UNICEF〉

4.国連世界食糧計画〈WFP〉

午前問題77 解答 1

午前問題77 解説 日本の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力を行っている。

午前問題78 災害に関する記述で正しいのはどれか。

1.災害時の要配慮者には高齢者が含まれる。

2.人為的災害の被災範囲は局地災害にとどまる。

3.複合災害は同じ地域で複数回災害が発生することである。

4.発災直後に被災者診療を行う場では医療の供給が需要を上回る。

午前問題78 解答 1

午前問題78 解説 要配慮者とは、災害時に家族等の支援が困難で、何らかの助けを必要とする重度の障がい者やひとり暮らし高齢者、乳幼児その他災害時に配慮が必要な人など。

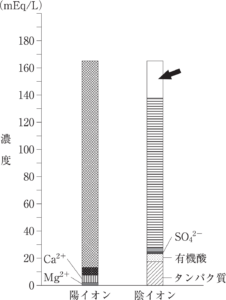

午前問題79 血漿の電解質組成を陽イオンと陰イオンに分けたグラフを示す。

矢印で示すのはどれか。

1.ナトリウムイオン

2.カリウムイオン

3.リン酸イオン

4.塩化物イオン

5.重炭酸イオン

午前問題79 解答 5

午前問題79 解説 血漿の電解質組成はCl->HCO3->SO42-の順である。

午前問題80 血液中のカルシウムイオン濃度が低下した際に、ホルモン分泌量が増加するのはどれか。

1.膵 島

2.甲状腺

3.下垂体

4.副腎皮質

5.副甲状腺

午前問題80 解答 5

午前問題80 解説 副甲状腺ホルモンは、血中のカルシウム濃度が低下すると骨吸収作用により、血中カルシウム濃度を上昇させる。

午前問題81 ネグレクトを受けている児の一時保護を決定するのはどれか。

1.家庭裁判所長

2.児童相談所長

3.保健所長

4.警察署長

5.市町村長

午前問題81 解答 2

午前問題81 解説 児童福祉法第33条:児童相談所長は、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置をとるに至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることができる。

午前問題82 新生児の殿部の写真を示す。

考えられるのはどれか。

1.ポートワイン母斑

2.サーモンパッチ

3.ウンナ母斑

4.太田母斑

5.蒙古斑

午前問題82 解答 5

午前問題82 解説 アジア人の多くに見られる、お尻や腰、背中などに見られる青いあざ。ほとんどが成長とともに消える。

午前問題83 排便反射の反射弓を構成するのはどれか。2つ選べ。

1.下腸間膜神経節

2.腹腔神経節

3.骨盤神経

4.腰 髄

5.仙 髄

午前問題83 解答 3、5

午前問題83 解説 直腸に糞便がおくられてくると,壁が伸展され,便意をひきおこします.この伸展にともなう直腸収縮は骨盤神経と仙髄を介した脊髄反射である。

午前問題84 アセチルコリンで収縮するのはどれか。2つ選べ。

1.心 筋

2.排尿筋

3.腓腹筋

4.立毛筋

5.瞳孔散大筋

午前問題84 解答 2、3

午前問題84 解説 排尿筋と腓腹筋はアセチルコリン作動性

午前問題85 内臓の痛みを引き起こすのはどれか。2つ選べ。

1.虚 血

2.氷水の摂取

3.48℃の白湯の摂取

4.平滑筋の過度の収縮

5.内視鏡によるポリープの切除

午前問題85 解答 1、4

午前問題85 解説 内臓痛とは、消化管の収縮、伸展、痙攣、拡張などによって起こる痛み。

午前問題86 心電図検査における肢誘導はどれか。2つ選べ。

1.Ⅰ

2.Ⅴ1

3.Ⅴ2

4.Ⅴ3R

5.aⅤR

午前問題86 解答 1、5

午前問題86 解説 I 誘導は左向き、II 誘導は左下向き、III 誘導は右下向き、aVR 誘導は右上向き、aVL 誘導は左上向き、aVF 誘導は下向きを反映する。

午前問題87 日本の公的医療保険制度に含まれるのはどれか。2つ選べ。

1.年金保険

2.雇用保険

3.船員保険

4.組合管掌健康保険

5.労働者災害補償保険

午前問題87 解答 3、4

午前問題87 解説 船員保険とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者を対象(被用者保険)としている公的医療保険制度である。

午前問題88 糖尿病末梢神経障害による感覚障害のある患者へのフットケア指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.両足部を観察する。

2.熱めの湯をかけて洗う。

3.靴ずれしない靴を選ぶ。

4.なるべく素足で過ごす。

5.爪は足趾の先端よりも短く切る。

午前問題88 解答 1、3

午前問題88 解説 足は無意識に受傷しやすく、傷が治癒しにくい。

午前問題89 出生直後の正常新生児に当てはまる特徴はどれか。2つ選べ。

1.生理的に多血である。

2.腸内細菌叢が定着している。

3.噴門部の括約筋は発達している。

4.Babinski〈バビンスキー〉反射がみられる。

5.胎盤を通じて母体からIgMが移行している。

午前問題89 解答 1、4

午前問題89 解説 2歳未満の幼児には普通に見られる。年齢を重ねるにつれ足の指が足の裏側(足底)に曲がる(屈曲)反応になる。

午前問題90 身長170㎝、体重70㎏の成人の体格指数〈BMI〉を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:① ②

① ②

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

午前問題90 解答 2、4

午前問題90 解説 BMI=体重÷(身長×身長)なので、70÷(1.7×1.7)=24.2