午前問題31 被用者保険でないのはどれか。

1.船員保険

2.国民健康保険

3.政府管掌健康保険

4.組合管掌健康保険

午前問題31 解答 2

午前問題31 解説 国民健康保険は自営業者が対象

午前問題32 老人保健法に基づく保健事業はどれか。

1.基本健康診査

2.老人短期入所事業

3.特別養護老人ホームの開設

4.高齢者へのインフルエンザ予防接種

午前問題32 解答 1

午前問題32 解説 予防接種法により65歳以上が対象

午前問題33 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律で、看護師が業務上、配偶者の暴力によって負傷したと認められる者を発見した際の通報先はどれか。

a.警察署

b.家庭裁判所

c.福祉事務所

d.配偶者暴力相談支援センター

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題33 解答 2

午前問題33 解説 配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報する。

午前問題34 児童相談所の業務はどれか。

1.育成医療の給付

2.保育所への入所事務

3.児童福祉施設の監査

4.児童の心身障害に関する相談

午前問題34 解答 4

午前問題34 解説 児童に関するさまざまな相談への対応がある。

午前問題35 介護予防の目的でないのはどれか。

1.介護者の負担の軽減

2.介護保険給付費の抑制

3.介護サービスの地域格差の是正

4.自立した生活を送れる期間の延長

午前問題35 解答 3

午前問題35 解説 いつまでも自立した生活を送れるようする。

午前問題36 15歳から49歳までの女性の年齢別出生率の総和はどれか。

1.総再生産率

2.純再生産率

3.粗出生率

4.合計特殊出生率

午前問題36 解答 4

午前問題36 解説 合計特殊出生率は15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時のこども数に相当する。

午前問題37 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で平成15年(2003年)に感染症として追加されたのはどれか。

1.インフルエンザ

2.後天性免疫不全症候群

3.腸管出血性大腸菌感染症

4.重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスであるもの)

午前問題37 解答 4

午前問題37 解説 平成15年10月にSARSへの対応から法改正があった。

午前問題38 医療機関から廃棄される血液の付着したガーゼが該当するのはどれか。

1.一般廃棄物

2.産業廃棄物

3.放射性廃棄物

4.感染性一般廃棄物

午前問題38 解答 4

午前問題38 解説 一般廃棄物は、ゴミ、し尿、特別管理一般廃棄物をいう。

午前問題39 医師の指示のもとに看護師が行うことができるのはどれか。

1.診断書の作成

2.内服薬の調剤

3.静脈内注射の実施

4.人体への放射線照射

午前問題39 解答 3

午前問題39 解説 静脈内注射の実施は医師の指示行為によって行う。

午前問題40 看護における人間のとらえ方で適切でないのはどれか。

1.環境と相互作用する。

2.共通性と個別性をもつ。

3.身体と精神は互いに影響しあう。

4.生涯同じ速さで成長・発達する。

午前問題40 解答 4

午前問題40 解説 環境因子によって後天的変化をうける。

午前問題41 一次予防はどれか。

1.社会復帰への支援

2.疾病の早期発見と治療

3.健全な生活習慣づくり

4.低下した生活能力への援助

午前問題41 解答 3

午前問題41 解説 健康的な生活を送り、発病を未然に防ぐ。

午前問題42 看護師の倫理に含まれないのはどれか。

1.経営利益を上げる努力

2.患者への情報提供の責任

3.専門職としての品位の保持

4.専門的知識・技術の適正な使用

午前問題42 解答 1

午前問題42 解説 看護師は、対象のプライバシーの権利を保護する。

午前問題43 看護計画の目標達成の評価で適切なのはどれか。

1.評価指標を用いて達成度を判定する。

2.受持ち看護師の満足度で評価する。

3.最初に設定した評価日は変更しない。

4.数値化できないものは評価に用いない。

午前問題43 解答 1

午前問題43 解説 評価の中心は看護師ではなく患者が中心である。

午前問題44 コミュニケーションにおけるラポールとはどれか。

1.信頼し合う関係

2.言語を用いない表現

3.侵されたくない空間

4.意図的な身体への接触

午前問題44 解答 1

午前問題44 解説 相手の立場に立って考える。

午前問題45 個別指導と比較したグループワークを用いた指導の利点はどれか。

1.参加者個々への助言がしやすい。

2.参加者の持つ体験を活用しやすい。

3.参加者との深い関係をつくりやすい。

4.参加者の目標達成度を評価しやすい。

午前問題45 解答 2

午前問題45 解説 自分の持つ知識・情報・体験を伝え合う。

午前問題46 病院内の医療安全管理で誤っているのはどれか。

1.インシデント報告を分析して問題を抽出する。

2.事故につながりやすい業務上の要因を明らかにする。

3.異なる職種間で情報を共有できるシステムを構築する。

4.発生した事故はその日病棟に勤務している看護師で解決する。

午前問題46 解答 4

午前問題46 解説 正確な情報を収集し、適正に分析し対策を講じて再発を防止する。

午前問題47 人工呼吸器装着中の管理で適切なのはどれか。

1.口腔ケア時にはカフ圧を下げる。

2.加温加湿器には水道水を補給する。

3.アンビューバッグをそばに置いておく。

4.誤作動が続く時はアラームを消音にする。

午前問題47 解答 3

午前問題47 解説 カフ圧は一定に保つ。

午前問題48 血圧測定で収縮期血圧が本来の値より高く測定されるのはどれか。

1.血圧計を床頭台に置いて測る。

2.幅の狭いマンシェットを用いる。

3.巻き上げた袖が腕を圧迫している。

4.減圧を10mmHg/秒で行う。

午前問題48 解答 2

午前問題48 解説 減圧速度は1拍動を4mmHg/秒程度にするのが適切である。

午前問題49 情報収集で適切なのはどれか。

1.質問の順序はどんな状況でも変えない。

2.質問は専門用語を用いるようにする。

3.閉ざされた質問で聴取するように心がける。

4.観察した非言語的な行動も情報になる。

午前問題49 解答 4

午前問題49 解説 相手にわかりやい言葉で会話できるよう心がける。

午前問題50 実施時に最も高い照度を必要とするのはどれか。

1.全身清拭

2.高圧浣腸

3.口腔吸引

4.腰椎穿刺

午前問題50 解答 4

午前問題50 解説 口腔吸引は室内の照度で十分である。

午前問題51 嚥下障害のある患者の食事の工夫で適切なのはどれか。

1.固い食材は細かく刻む。

2.汁物には増粘剤を加える。

3.冷菜は人肌程度に温める。

4.一口量はティースプーン半分を目安にする。

午前問題51 解答 2

午前問題51 解説 増粘剤でとろみをつけることで飲み込みやすくなる。

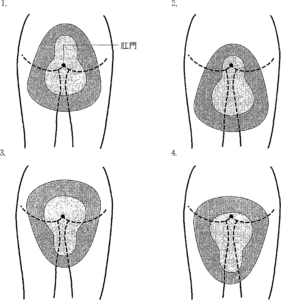

午前問題52 女性患者の床上排泄における便器のあて方で適切なのはどれか。

午前問題52 解答 3

午前問題52 解説 便器を肛門部の中央部に置く。

午前問題53 グリセリン浣腸時の体位で腸管穿孔の危険性が最も高いのはどれか。

1.立 位

2.側臥位

3.仰臥位

4.シムス位

午前問題53 解答 1

午前問題53 解説 左側臥位で施行するとグリセリン浣腸は挿入しやすい。

午前問題54 車いすでの移送で適切なのはどれか。

1.コーナー ――― 大車輪を浮かせて曲がる。

2.段 差 ――― 前輪を浮かせて上がる。

3.急な下り坂 ――― 前向きにまっすぐ下る。

4.電車内 ――― 車内の座席に移乗する。

午前問題54 解答 2

午前問題54 解説 段差を上がるときは、前輪を浮かせる。

午前問題55 死後の処置で適切なのはどれか。

1.処置には家族を参加させない。

2.処置には死亡診断書が必要である。

3.腹部を圧迫して排泄物を排出する。

4.挿入中のチューブ類は束ねてガーゼで覆う。

午前問題55 解答 3

午前問題55 解説 死後の処置は医師の死亡宣告の後行う。

午前問題56 点滴静脈内注射500ml/2時間の指示があった。15滴で約1mlの輸液セットを使用した場合、1分間の滴下数で適切なのはどれか。

1. 30

2. 60

3.120

4.180

午前問題56 解答 2

午前問題56 解説 500×15÷120=62.5≒60となる。

午前問題57 腹腔穿刺で腹水排液中に患者が顔面蒼白になった。対応で適切なのはどれか。

1.腹式呼吸を促す。

2.排液を中止する。

3.頭の位置を高くする。

4.排液チューブをミルキングする。

午前問題57 解答 2

午前問題57 解説 ショックにより血圧が低下しているため、仰臥位のままとする。

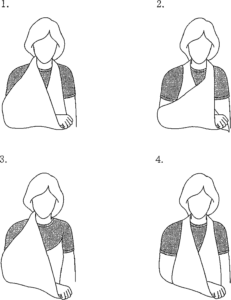

午前問題58 三角巾による堤肘固定で適切なのはどれか。

午前問題58 解答 1

午前問題58 解説 三角巾で肘を覆い、前腕~上腕を首に吊り下げる。

午前問題59 全身浴と比較して半身浴で循環機能の負担が軽減される理由はどれか。

1.温熱作用

2.浮力作用

3.発汗作用

4.静水圧作用

午前問題59 解答 4

午前問題59 解説 静水圧は水面から深ければ深いほど圧が高くなる。

午前問題60 心電図モニターの管理で適切なのはどれか。

1.電極はかぶれ予防シールの上に装着する。

2.双極誘導法では電極は3か所に装着する。

3.モニター中は仰臥位を保持する。

4.交流波形が出た時は力を抜くように促す。

午前問題60 解答 2

午前問題60 解説 アースまたは誘導を切り替えるために3か所装着する。