次の文を読み午後問題1~3に答えよ。

32歳の主婦。会社員の夫と7歳と3歳の子どもとの4人暮らしである。趣味は刺繍である。倦怠感と発熱とが1週間続き、歯肉出血、頸部リンパ節の腫脹、下肢の点状出血がみられたので受診し入院した。急性リンパ性白血病の診断で、化学療法が開始された。治療開始後2週の血液検査では、白血球1,600/mm3、赤血球252万/mm3、Hb8.1g/dl、血小板19,000/mm3、フィブリノゲン285mg/dl。朝、髪をとかしたらブラシに髪の毛がたくさんついているのを見て、衝撃を受けている。

午後問題1 治療開始後2週のアセスメントで適切でないのはどれか。

1.自己イメージが脅かされている。

2.感染に対する抵抗力が低下している。

3.播種性血管内凝固症候群(DIC)が考えられる。

4.脳出血を起こすおそれがある。

午後問題2 指導の内容で適切なのはどれか。

a.食欲不振時に生野菜のサラダを勧める。

b.気晴らしに趣味の刺繍を勧める。

c.毛髪は治療終了後に生えることを説明する。

d.個室隔離の必要性を説明する。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題3 3か月後に完全寛解となって退院が近づいた。

退院後の生活指導で優先度の低いのはどれか。

1.感染の徴候があれば直ちに受診するよう説明する。

2.性生活に制限がないことを説明する。

3.う歯の予防に努めるよう説明する。

4.加熱食を続けるよう勧める。

次の文を読み午後問題4~6に答えよ。

35歳の男性。喫茶店のウェイター。両親と兄夫婦との5人暮らしである。25歳から高血圧を指摘されていたが、そのままにしていた。3週前から食欲不振、倦怠感および両下腿の浮腫がみられ、体重が5kg増加し入院した。血圧210/120mmHg。血液検査の結果、Hb9.8g/dl、尿素窒素63.4mg/dl、クレアチニン7.1mg/dl、Na135mEq/L、K3.8mEq/L、タンパク分画正常。安静療法。食事療法および薬物療法が開始された。最近「自分は半人前だ」と言っている。

午後問題4 入院時のアセスメントで適切なのはどれか。

1.腎予備力減少期にある。

2.代償性腎不全期にある。

3.非代償性腎不全期にある。

4.尿毒症期にある。

午後問題5 入院中のケアで適切でないのはどれか。

1.軽度の運動によって浮腫の軽減を図る。

2.患者が自己の価値を見いだせるよう話し合う。

3.尿量と水分摂取量との関連を説明する。

4.血圧測定を習慣づけるよう指導する。

午後問題6 腎機能に改善はみられなかったが、血圧が安定し、3週後に退院することになった。

退院時の生活指導として適切なのはどれか。

a.すぐに就労できる。

b.深夜業務は禁止する。

c.外食のとり方を指導する。

d.運動量は健康人の80%とする。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

次の文を読み午後問題7~9に答えよ。

40歳の主婦。夫と14歳の娘との3人暮らしである。2年前にインスリン依存型糖尿病と診断されてインスリンによる治療を開始し、糖尿病教室を受講した。6か月前から娘の心配事で通院が不規則となり、体重が7kg減少した。口渇・多飲・多尿があった。検査と治療および教育目的で入院した。入院時、身長157cm、体重44kg。検査の結果、血糖290mg/dl、HbA1C 13.2%。尿糖4+、尿ケトン体2+。「合併症は心配していたが体重が減ってきたのでよい状態だと思っていた」と言っている。

午後問題7 入院時のアセスメントで適切なのはどれか。

1.糖尿病性昏睡の可能性は低い。

2.食事療法は適切に行われていた。

3.標準体重はブローカの変法では57kgである。

4.口渇・多飲・多尿は血糖値が正常になれば消失する。

午後問題8 合併症予防の教育として適切でないのはどれか。

1.食事療法より運動療法を優先する。

2.血糖のコントロールが悪いと感染を起こしやすい。

3.糖尿病の状態と体重減少との関連を説明する。

4.腎症が進行すると人工透析の適応となる。

午後問題9 患者指導で適切なのはどれか。

a.ストレスは血糖値に影響することを説明する。

b.今回は低血糖の説明を繰り返さない。

c.インスリン注射は食後30分に行うよう説明する。

d.高血糖の原因を患者や家族とともに話し合う。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

次の文を読み午後問題10~12に答えよ。

50歳の主婦。几帳面な性格で無口である。10年前に慢性関節リウマチと診断された。1年前から手指の変形、肩関節・股関節の可動域の制限がみられるようになり、家事は家族の協力を得て行っていたが、日常生活動作が不自由になってきた。疲労感が強く、食欲不振と不眠とが続き、本日、車椅子で外来を受診し入院した。入院時の体温36.5℃。脈拍数80/分、整。血圧90/60mmHg。身長150cm、体重40kg。手、肘および膝関節に腫脹があり、両肘部と左大転子部とにリウマチ結節がみられた。検査の結果では白血球12,000/mm3、赤血球242万/mm3、Hb 7.9g/dl、Ht 21.8%、血小板110,000/mm3、赤沈96mm/1時間、血清総タンパク6.3g/dl、血清アルブミン2.0 g/dl、RAテスト3+であった。

午後問題10 入院時のアセスメントで適切なのはどれか。

a.慢性関節リウマチの増悪

b.貧 血

c.感染症の合併

d.副腎の機能低下

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題11 入院直後の看護として適切でないのはどれか。

1.日常生活行動範囲の維持

2.リウマチ体操の一時中止

3.関節腫脹部位の温罨法

4.心理的ストレスの表出

午後問題12 急性期の看護の評価の視点として適切でないのはどれか。

1.動作の介助範囲の変化

2.食事摂取量の変化

3.家族の面会回数の変化

4.鎮痛薬の使用回数の変化

次の文を読み午後問題13~15に答えよ。

76歳の男性。77歳の妻と2人暮らしである。脳出血と高血圧症のために入院中である。経口摂取が開始されたところ飲水でむせがみられた。右片麻痺が残ったが、起坐位は可能である。リハビリテーションを続けていたが2日前から意欲がなくなり、車椅子に乗せてもすぐ「ベッドに寝かせてくれ」と訴えることが多い。妻は「家でみたいけれど、ひとりで看病するのは不安だ」と言っている。

午後問題13 起坐位での経口摂取を開始するときの援助で適切でないのはどれか。

1.半流動食から開始する。

2.うなずき嚥下を指導する。

3.右側に枕を当てる。

4.右側に立って介助する。

午後問題14 現時点でのリハビリテーションの援助で適切なのはどれか。

a.床上訓練に切り替える。

b.妻も機能訓練に参加できるようにする。

c.意欲低下の原因を把握する。

d.外泊をするよう勧める。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題15 退院に向けて妻への指導で適切なのはどれか。

a.上肢の屈伸の訓練は妻が計画して行うよう指導する。

b.降圧薬の調節の仕方を指導する。

c.妻の健康維持について指導する。

d.福祉サービスの利用の方法を指導する。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

次の文を読み午後問題16~18に答えよ。

28歳の男性。運送の仕事をしている。身長170cm、体重80kg。1年前から腰痛を繰り返していた。痛みは腰痛体操と鎮痛薬とでおさまっていたが重い荷物を持ったとき、腰部の強い疼痛と右下肢のしびれとが出現した。整形外科を受診し、腰椎椎間板ヘルニアと診断され入院した。入院後、骨盤牽引が3週間行われたが症状の改善がみられず手術が計画された。術前の脊髄造影検査の結果、第5腰椎・第1仙椎間にヘルニアが認められた。

午後問題16 右下肢の知覚障害の起こっている部位はどこか。

1.①

2.②

3.③

4.④

午後問題17 椎間板切除術・椎体前方固定術が行われた。

離床までに行うリハビリテーションで適切でないのはどれか。

1.足関節の底屈・背屈運動

2.大腿四頭筋の等尺運動

3.腸腰筋のストレッチング

4.上肢の自動運動

午後問題18 その後、歩行ができるようになり退院することになった。

退院指導で適切でないのはどれか。

1.体重を徐々に減量する。

2.腰痛体操は中止する。

3.運転席は硬めの椅子にする。

4.荷物は体に近づけ静かに持つ。

次の文を読み午後問題19~21に答えよ。

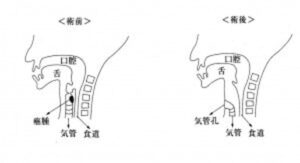

60歳の男性。約1か月前から声がかすれ始めたので耳鼻咽喉科を受診した。内視鏡検査の結果、喉頭がんと診断された。喉頭全摘出術の説明を受け、声を失うことに同意した。しかし「息の仕方や食事のとり方が心配だ」などと不安を訴えていた。手術は喉頭全摘出術と気管孔造設術とが行われた。術後3日の全身状態は安定し離床も順調に進んでいる。術前、術後の状態を図に示す。

午後問題19 術後3日以降の看護で適切でないのはどれか。

1.喀痰を吸引する。

2.気管孔の粘膜色調を観察する。

3.貯溜した唾液を嚥下するよう指導する。

4.呼吸訓練を指導する。

午後問題20 術後2週から経口摂取が始まり、徐々に摂取量が増えていった。

この時期の訴えで喉頭全摘出術による影響と考えにくいのはどれか。

1.汁物をすすれない。

2.臭いがしない。

3.鼻がかめない。

4.深呼吸ができない。

午後問題21 退院に向けてこの患者に必要な指導はどれか。

a.食道発声法

b.気管内吸引

c.カニューレ交換

d.分割食

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

次の文を読み午後問題22~24に答えよ。

62歳の女性。急性心筋梗塞の診断で冠動脈バイパス移植術が行われた。術後24時間、体温36.0℃。末梢の冷感がある。心拍数88/分、整。人工呼吸器が装着され、呼吸数15/分の設定に同調している。動脈圧78/36mmHg。動脈血酸素分圧(PaO2)68.5mmHg、動脈血炭酸ガス分圧(PaCO2)35mmHg、湿性ラ音が肺全体に聴取され、エックス線撮影で肺うっ血の陰影がみられる。尿量25ml/時。心拍出量2.5L/分。ドレーンの排液は淡血性で増量はない。意識レベルは声かけに反応なく、気管内吸引時に眉間にしわを寄せる。

午後問題22 アセスメントで適切でないのはどれか。

1.血圧の低下

2.低酸素血症

3.高炭酸ガス血症

4.尿量の減少

午後問題23 考えられる術後合併症はどれか。

1.低心拍出量症候群

2.無気肺

3.心タンポナーデ

4.ICU症候群

午後問題24 この時期の看護で適切でないのはどれか。

1.毛布で全身を保温する。

2.排痰は側臥位で行う。

3.気管内吸引後はバッグマスク(ジャクソンリースなど)で酸素を補給する。

4.自発呼吸が呼吸器に同調しないときは鎮静薬が与薬される。

次の文を読み午後問題25~27に答えよ。

40歳の女性。カルチャーセンターで受講中、突然激しい頭痛を訴えて意識を失ったので救急車で病院へ搬送された。頭部エックス線CTで、皮質下出血を伴ったクモ膜下出血と診断されて入院した。入院時、体温37.2℃。脈拍数80/分。呼吸数24/分。血圧182/102mmHg。大きい声で名前を呼ぶと開眼するが、またすぐに眠り込む。左上下肢麻痺があった。

午後問題25 入院時のアセスメントで適切なのはどれか。

1.意識レベル(3-3-9度方式)は100である。

2.皮質下出血は左側頭葉である。

3.血圧低下を起こしやすい。

4.昏睡に陥る可能性がある。

午後問題26 看護として適切なのはどれか。

1.手術を考慮して浣腸をする。

2.部屋の照明を明るくする。

3.床上でのリハビリテーションを開始する。

4.血圧の変動を早期に把握する。

午後問題27 第1病日に前頭側頭開頭術で動脈瘤ネッククリッピングおよび脳内血腫除去術が行われた。術直後、呼吸数28/分。血圧192/80mmHg。頭痛、嘔吐がある。応答は不明瞭である。

看護の目標として、優先度が高いのはどれか。

1.術後肺炎の予防

2.家族の不安の緩和

3.頭蓋内圧亢進の予防

4.関節拘縮の予防

次の文を読み午後問題28~30に答えよ。

80歳の男性。「トイレでは尿が出にくいのに尿が漏れて下着を汚す」と言って来院した。いきんで排尿しても尿滴下状態で、導尿したところ500mlの残尿があった。前立腺肥大症の診断で経尿道的前立腺切除術を行った。手術後4時間、苦しそうな表情をして「尿の管を抜いてくれ」と訴えた。バイアルサインには変化がなく、尿量は60ml/時、軽度の血尿が持続していた。手術後3日に膀胱留置カテーテルが抜去された。その後、頻尿と尿失禁とが起きた。

午後問題28 術前の尿失禁のタイプはどれか。

1.切迫性尿失禁

2.腹圧性尿失禁

3.機能性尿失禁

4.溢流性尿失禁

午後問題29 術後、膀胱留置カテーテル抜去前に苦痛を訴えたときの看護で適切なのはどれか。

a.持続的膀胱洗浄液の滴下を中止する。

b.膀胱留置カテーテルの牽引を解除する。

c.膀胱留置カテーテルの疎通性を確認する。

d.ファウラー位にして膝窩に枕を入れる。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題30 膀胱留置カテーテル抜去後の指導として適切でないのはどれか。

1.抜去後の尿失禁について説明する。

2.水分摂取を制限する。

3.炎症が消失すれば頻尿はなおると説明する。

4.肛門括約筋収縮の運動を説明する。