午前問題31 生活保護法の扶助に含まれないのはどれか。

1.医 療

2.出 産

3.住 宅

4.療 育

午前問題31 解答例 4

午前問題31 解説 公的扶助は医療・介護・住宅・出産・教育・生業・葬祭・生活の8扶助がある。

午前問題32 老人保健法の保健事業で正しいのはどれか。

1.70歳以上が対象である。

2.実施主体は都道府県である。

3.目標には高齢者の結核の減少がある。

4.訪問指導を含む。

午前問題32 解答例 4

午前問題32 解説 訪問指導は保健6事業の一つである。

午前問題33 児童福祉法における対象年齢はどれか。

1.15歳未満

2.16歳未満

3.18歳未満

4.20歳未満

午前問題33 解答例 3

午前問題33 解説 「児童とは、満18歳に満たない者」と規定されている。

午前問題34 介護保険制度で正しいのはどれか。

1.要支援と認定された者は給付の対象外である。

2.施設での身体拘束は原則として禁止である。

3.介護支援専門員は介護福祉士の資格が必要である。

4.介護認定の区分は7段階に分かれている。

午前問題34 解答例 3

午前問題34 解説 施設での身体拘束は原則として禁止である。

午前問題35 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定されていないのはどれか。

1.小規模作業所

2.福祉工場

3.福祉ホーム

4.地域生活支援センター

午前問題35 解答例 1

午前問題35 解説 小規模作業所は規定されていない。

午前問題36 母子世帯について正しいのはどれか。

1.母子世帯になった原因は死別が最も多い。

2.母親の年齢階級は30~39歳が最も多い。

3.母が扶養する児童には修学資金の貸付けがある。

4.年間収入は一般世帯の約6割である。

午前問題36 解答例 3

午前問題36 解説 母子福祉資金制度がある。

午前問題37 精神障害者通院医療費公費負担制度で正しいのはどれか。

1.対象者には知的障害者を含む。

2.精神障害者保健福祉手帳の所持者は入院医療費が免除される。

3.再発予防を目的とした通院医療費の公費負担がある。

4.5年ごとに再申請が必要である。

午前問題37 解答例 3

午前問題37 解説 通院医療費の公費負担があったが平成18年障害者自立支援法の施行によって廃止された。

午前問題38 医療保険制度について正しいのはどれか。

1.高額療養費は医療給付に含まれない。

2.約8割が国民健康保険に加入している。

3.正常分娩は保険診療の対象外である。

4.訪問看護の対象に被保険者家族は含まれない。

午前問題38 解答例 3

午前問題38 解説 保険診療の対象は病気・ケガである。

午前問題39 保健師助産師看護師法における欠格事由はどれか。

a.麻薬、大麻又はあへんの中毒者

b.伝染性の疾病にかかっている者

c.素行が著しく不良である者

d.罰金以上の刑に処せられた者

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題39 解答例 2

午前問題39 解説 欠格事由は、罰金以上の刑に処せられた者、麻薬、大麻又はあへんの中毒者、等である。

午前問題40 看護師の倫理に反する行為はどれか。

1.同一の出来事に関する看護師と医師との記録が食い違っていたので、それぞれに状況を確認した。

2.患者からお風呂に入れて欲しいと現金を渡されたが、受け取らないで入浴介助をした。

3.高齢の入院患者の家族から、癖になるので寝衣は換えないようにと言われたが、発汗があったので交換した。

4.院内での看護師の勉強会のため、患者をイメージしやすいように実名入りの資料を学習素材として配布した。

午前問題40 解答例 4

午前問題40 解説 個人情報保護の観点から実名入りの資料を用いてはいけない。

午前問題41 POS(Problem Oriented System)による記録で客観的データはどれか。

a.自己記入のペインスコア3点

b.下腹部がシクシクする。

c.腹部を押さえ顔をしかめている。

d.右腹壁の筋性防御はない。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題41 解答例 4

午前問題41 解説 客観的データとは、測定・観察から得られた情報である。

午前問題42 看護過程における看護上の問題で正しいのはどれか。

1.問題の原因はひとつである。

2.原因が不明な事象は問題でない。

3.危険性が高いことは問題になる。

4.優先度は問題解決まで変更しない。

午前問題42 解答例 3

午前問題42 解説 徴候があるものに対しては予防する。

午前問題43 Aさんとの会話で看護師が用いているコミュニケーション技法はどれか。

Aさん:「退院と言われたけれど、このままじゃできない」

看護師:「今のままでは退院できないのね」

Aさん:「だって杖になったばっかりでうまく歩けないもの」

看護師:「まだしっかり歩けないからですね」

1.誘導的に質問する。

2.相づちを入れる。

3.内容を言い換える。

4.感情を言語化する。

午前問題43 解答例 3

午前問題43 解説 繰り返し技法や明確化技法等を使う。

午前問題44 個別指導に比べたグループワークによる指導の特徴はどれか。

1.個別の問題を把握しやすい。

2.手技の指導がしやすい。

3.互いの体験を活用しやすい。

4.対象の理解を評価しやすい。

午前問題44 解答例 3

午前問題44 解説 体験談を踏まえて指導ができる。

午前問題45 血液で汚染された床の消毒に適切なのはどれか。

1.70%エタノール

2.0.5%クロルヘキシジン

3.0.5%次亜塩素酸ナトリウム

4.10%ポビドンヨード

午前問題45 解答例 3

午前問題45 解説 細菌・ウイルスに有効で比較的安価なので一般的に用いられている。

午前問題46 医療安全対策におけるインシデントレポートの目的でないのはどれか。

1.事実を把握する。

2.原因を究明する。

3.事故防止策を図る。

4.当事者の教育に用いる。

午前問題46 解答例 4

午前問題46 解説 インシデントレポートは、事故の再発を防ぐための重要な情報である。

午前問題47 看護師1人で患者をベッド上で手前に水平移動させるとき正しいのはどれか。

1.ベッドの高さを看護師が直立したときの肘関節に合わせる。

2.患者へ四肢の力を抜くよう求める。

3.看護師はベッドと平行に足を開いて立つ。

4.看護師は腰を落として患者を引く。

午前問題47 解答例 4

午前問題47 解説 看護師は両足を広げ、支持面を広くし下肢の力を利用する。

午前問題48 大動脈炎症候群の患者。橈骨動脈での脈拍測定で触れが弱い場合、優先して行うのはどれか。

1.両側の橈骨動脈を同時に測定する。

2.心尖拍動と橈骨動脈とを同時に測定する。

3.同側の上腕動脈を測定する。

4.深呼吸を促して同じ部位で測定する。

午前問題48 解答例 2

午前問題48 解説 動脈の閉塞など異常がみられる場合は脈の左右差がみられる。

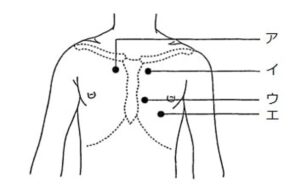

午前問題49 第Ⅰ心音が最もよく聴取される部位はどれか。

1.ア

2.イ

3.ウ

4.エ

午前問題49 解答例 4

午前問題49 解説 僧帽弁領域

午前問題50 スタンダードプリコーションの概念に基づいた対策はどれか。

1.感染症でない患者の尿汚染シーツをビニール袋に密閉する。

2.患者の疾病によって使用する包交車を区別する。

3.手袋の再利用について使用目的ごとに規定する。

4.創傷消毒薬の種類を病棟間で統一する。

午前問題50 解答例 1

午前問題50 解説 すべての患者の血液、体液、粘膜等を感染の可能性のある対象として対応する。

午前問題51 1日の所要エネルギー量2,000kcalが望ましい成人女性。

脂質摂取量で適切なのはどれか。

1.30g

2.50g

3.70g

4.90g

午前問題51 解答例 2

午前問題51 解説 脂肪のエネルギー比率を20~25%とすると400~500 kcalとなる。

午前問題52 甲状腺シンチグラフィの検査前に摂取してはいけないのはどれか。

1.ひじき

2.ごぼう

3.レタス

4.チーズ

午前問題52 解答例 1

午前問題52 解説 甲状腺機能検査の1~2週間前からヨード制限食とする。

午前問題53 浣腸液が直腸温より低い場合、注入直後に起こる可能性があるのはどれか。

a.血圧の上昇

b.胃結腸反射の亢進

c.腸粘膜の損傷

d.浣腸液の保留困難

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題53 解答例 2

午前問題53 解説 浣腸液の温度が低い場合、腸壁に分布する毛細血管を収縮させる。

午前問題54 膀胱内留置カテーテルを挿入している女性患者の陰部洗浄で適切なのはどれか。

1.カテーテル交換時のみ洗浄する。

2.5%ヒビテン液を用いる。

3.カテーテルを引っ張りながら微温湯をかける。

4.カテーテル挿入部から周辺へ向けて水分を拭きとる。

午前問題54 解答例 4

午前問題54 解説 清潔部から不潔部へと拭き取る。

午前問題55 長期昏睡状態にある患者に水様便が続いている。

殿部の皮膚のケアで正しいのはどれか。

1.弱酸性洗剤で洗う。

2.3%過酸化水素水で消毒する。

3.親水性クリームを塗布する。

4.ガーゼを貼布する。

午前問題55 解答例 1

午前問題55 解説 低刺激性で殺菌作用がある。

午前問題56 臥床している右片麻痺患者へのパジャマの着せ方で、正しいのはどれか。

1.上着は左袖を先に着せる。

2.上着の右袖は迎え袖で着せる。

3.ズボンは片足ずつ大腿部まではかせる。

4.ズボンの胴部分は両膝を伸展してはかせる。

午前問題56 解答例 2

午前問題56 解説 障害部位がある場合は、健側から脱がせ、患側から着せる。

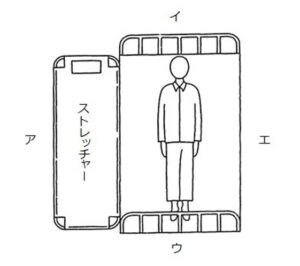

午前問題57 図中のア~エは4人でシーツを用いて患者をストレッチャーへ移す際の看護師の位置を示している。

アの看護師のシーツの持ち方で正しいのはどれか。

1.手掌を上にして持つ。

2.患者の胸部が中央になる位置で持つ。

3.患者の身体に近い位置で持つ。

4.肩幅より少し狭い幅で持つ。

午前問題57 解答例 3

午前問題57 解説 ボディメカニクスを利用する。

午前問題58 採血で正しいのはどれか。

1.血液を吸引する時間が長いと凝固系の検査値に影響する。

2.抜針後に刺入部位を圧迫し駆血帯を外す。

3.点滴静脈内注射中はその刺入部位より中枢側で行う。

4.注射針が太いと溶血を起こしやすい。

午前問題58 解答例 1

午前問題58 解説 血液が異物に長時間ふれると凝固機能が亢進する。

午前問題59 鎖骨下静脈を穿刺して中心静脈カテーテルを挿入する時に起こる可能性のある合併症状はどれか。

a.胸 痛

b.喀 血

c.咽頭痛

d.上肢のしびれ

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題59 解答例 2

午前問題59 解説 上肢のしびれは穿刺針による上腕への腕神経叢損傷によるものである。

午前問題60 酸素療法時の看護で正しいのはどれか。

1.酸素流量5L/分では酸素マスクが適している。

2.流量不足による胸骨下の痛みに注意する。

3.流量計の加湿瓶には生理食塩水を入れる。

4.装着中の鼻腔カニューレの汚れはアルコール綿で拭く。

午前問題60 解答例 1

午前問題60 解説 酸素吸入濃度は、1分間に5Lの酸素を流すと約35%である。