次の文を読み午後問題61~63に答えよ。

80歳の男性。痴呆があり、要介護度3である。訪問看護を週に1回受けている。介護者は75歳の妻で膝関節痛がある。夫は妻の言うことを聞かず何度も同じことを聞いたり、お金や物がなくなったと騒ぐ。そのため妻は、腹を立てて大声で怒鳴ったり食事を食べさせないことが時々ある。また、夫が昔浮気をしていたことを思い出しては責め、失禁があってもおむつを換えようとしない。妻は、遠方に嫁いでいる2人の娘に迷惑はかけられないと思っている。

午後問題61 今起きている虐待はどれか。

1.性的虐待

2.身体的虐待

3.金銭的・物質搾取

4.介護拒否・放任

午後問題61 解答 4

午後問題61 解説 介護拒否・放任とは、介護や世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任すること。

午後問題62 その後夫は、落ち着かない様子で妻の後ろをついて廻るようになった。妻は膝関節痛に加え腰痛も強くなっており、不眠も続いている。「夜眠れないとき思い出すのは、夫が昔育児や義母の介護を手伝ってくれなかったことだ」と言う。

利用を検討するサービスで優先度が高いのはどれか。

1.通所介護サービス

2.短期入所療養サービス

3.訪問介護サービス

4.給食サービス

午後問題62 解答 2

午後問題62 解説 しばらく妻に休養をしてもらうため、入所サービスが必要である。

午後問題63 サービスを利用して妻の疲れは軽減し、少し余裕が出てきたように見受けられた。しかし、虐待の可能性は依然として高い。

この時点の妻への対応で適切でないのはどれか。

1.これまでの自分の人生について語る機会をつくる。

2.今まで夫を傷つけてきたことに気付けるように関わる。

3.今後は虐待しないことを約束してもらう。

4.夫に対する現在の感情を話す機会をつくる。

午後問題63 解答 3

午後問題63 解説 約束しても根本的な解決にはならない。

次の文を読み午後問題64~66に答えよ。

ベロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌による溶血性尿毒症候群の2歳児。腰痛と頻繁に血性水様下痢便がみられ転院してきた。医師は「尿が出なくなれば血液透析が必要になる」と説明した。

午後問題64 入院時の看護で適切なのはどれか。

1.塩分制限は必要ない。

2.2人部屋に入院させる。

3.ベロ毒素が陰性になるまで遊びを中止する。

4.体重測定は毎日行う。

午後問題64 解答 4

午後問題64 解説 体重測定で急性腎不全の進行を評価する。

午後問題65 子どもの状態のアセスメントで必要度の低い血液検査項目はどれか。

1.血小板

2.ヘモグロビン

3.尿素窒素

4.血 糖

午後問題65 解答 4

午後問題65 解説 血糖は直接影響を受けない。

午後問題66 入院して1週が過ぎ下痢は改善した。しかし、子どもは母親の姿が見えなくなると大泣きするようになった。

子どもの反応のアセスメントで適切なのはどれか。

1.人見知りが強くなった。

2.母子相互作用が未確立である。

3.母親を安全基地としている。

4.ベロ毒素による脳障害である。

午後問題66 解答 3

午後問題66 解説 分離不安からくる行動で、母親への依存傾向が普段より増加している。

次の文を読み午後問題67~69に答えよ。

正常分娩で出生した男児。両側完全唇裂と診断された。治療方針として、生後3か月で口唇裂の手術、1歳過ぎに口蓋裂の手術を行う予定である。母親は子どもを抱いたときにはかなりのショックを受けていたが、授乳の練習には熱心で哺乳量も順調に増加した。家族は両親と1歳の姉で、近くに祖母が住んでいる。

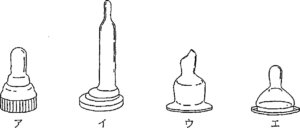

午後問題67 使用する乳首で適切なのはどれか。

1.ア

2.イ

3.ウ

4.エ

午後問題67 解答 2

午後問題67 解説 乳首は上顎部の裂を防ぐため平坦部を持たせる。

午後問題68 退院直前になって母親は「お姉ちゃんがこの子の顔を嫌がるので、3か月後の手術まで入院させてほしい」と訴えた。

母親の反応はどれか。

1.退 行

2.投 影

3.否 認

4.昇 華

午後問題68 解答 2

午後問題68 解説 自分の欠点を相手に見出すこと。

午後問題69 1年後、口蓋裂の手術のために入院した。入院中、母親が面会のため毎日通院するので、2歳となった姉は保育所の延長保育を利用している。1週が過ぎたころから、姉は母親が夕食の準備を始めるとぐずり、頻繁に抱っこを求めるようになった。母親は「お姉ちゃんの食事だけでも早く準備したいのに、最近はますます私にまとわりついてかんしゃくを起こすこともある」と訴える。

母親への対応で最も適切なのはどれか。

1.「お姉ちゃんをおんぶして夕食を作りましょう。」

2.「お姉ちゃんに繰り返し説明しましょう。」

3.「夕食の準備の間、おばあちゃんに遊んでもらいましょう。」

4.「このまましばらく様子をみましょう。」

午後問題69 解答 1

午後問題69 解説 時間があるときには姉と接する時間を優先する。

次の文を読み午後問題70~72に答えよ。

1歳6か月の女児。両親との3人家族。6か月健康診査時に首がすわっていなかったため専門医の受診を勧められた。様子を観察しながら諸検査を行った結果、最近になって脳性麻痺と診断された。

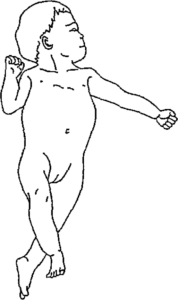

午後問題70 診断の手がかりとなったのは図の反射であった。

この反射はどれか。

1.モロー反射

2.手掌把握反射

3.交叉性伸展反射

4.非対称性緊張性頸反射

午後問題70 解答 4

午後問題70 解説 脳性麻痺によくみられる反射。

午後問題71 治療・訓練の開始時期で適切なのはどれか。

1.すぐに

2.首がすわったら

3.座位ができたら

4.拘縮が認められたら

午後問題71 解答 1

午後問題71 解説 脳性麻痺の訓練開始時期はできるだけ早いほうがよい。

午後問題72 まもなくけいれん発作を起こすようになり、入院して抗けいれん薬による治療を受けた。退院時、フェノバルビタールが朝、夕2回/日、抱水クロラール坐薬が頓用で処方された。3か月後のある日の夕方、母親から「今朝の薬を飲ませ忘れてしまいました。退院後けいれんは起きていないけれど、どうしたらよいですか」と電話があった。

対応で適切なのはどれか。

1.すぐに病院連れて来るように伝える。

2.抱水クロラール坐薬を使用するように伝える。

3.夕方の薬を処方どおり飲ませるように伝える。

4.忘れた理由を詳細に尋ねる。

午後問題72 解答 3

午後問題72 解説 1日の飲み忘れでは血中濃度は低下しない。

次の文を読み午後問題73~75に答えよ。

52歳の女性、会社員。現在夫と二人暮らし。2人の子どもは親元を離れて暮らしている。約1年前から月経が不規則になってきた。「最近、急に汗が出ますし、肩こりもひどく仕事に集中できません」と訴え外来を受診した。

午後問題73 主訴の原因で考えられるのはどれか。

1.エストロゲンの減少

2.卵巣刺激ホルモンの減少

3.黄体化ホルモンの減少

4.プロゲステロンの減少

午後問題73 解答 1

午後問題73 解説 閉経に伴うエストロゲンの減少が更年期障害の主たる原因である。

午後問題74 「大学生になった娘もこのごろは、電話一本かけてきません。子どもがどうしているかと思うと、寂しくって胸がかきむしられるようです。居ても立ってもいられません」と話す。夫は仕事が忙しく、帰宅時間も遅く休日もほとんど家にいない状況であると言う。

女性の状態はどれか。

1.燃えつき症候群

2.エディプスコンプレックス

3.ヒステリー

4.空の巣症候群

午後問題74 解答 4

午後問題74 解説 空の巣症候群とは、空虚感、孤独感や抑うつ感などを体験する。

午後問題75 問診で咳やくしゃみ時に尿漏れがあることがわかった。「この年で尿が漏れるなんて恥ずかしい」と言う。

指導内容で適切なのはどれか。

1.骨盤底筋体操をする。

2.排尿間隔を徐々に長くする。

3.水分摂取を制限する。

4.ガードルを着用する。

午後問題75 解答 1

午後問題75 解説 腹圧性尿失禁の対応には、骨盤底筋群体操が効果的である。

次の文を読み午後問題76~78に答えよ。

22歳の初産婦。妊娠38週2日で、2,820gの男児を正常分娩した。母乳栄養を希望し、自律授乳を行っている。乳房の形はⅡa型で短乳頭気味であった。産褥3日、児は乳頭を口に含んだがうまく吸啜できずに泣き出した。吸啜させようとしているうちに啼泣は激しくなった。母親は「突然どうしたんでしょう。夜も寝ないで頑張って授乳してきたのに。私も疲れてしまいました」と看護師に訴えた。乳管開通は良好で、乳房は乳輪部も緊満していた。児のバイタルサインは安定しており、体重は昨日より10g増加し、2,715gであった。

午後問題76 児が吸啜できなくなった原因はどれか。

1.母乳の分泌不足

2.乳輪部の緊満

3.乳房の形態

4.吸啜力の低下

午後問題76 解答 2

午後問題76 解説 「短乳頭気味」から、乳輪部の緊満が考えられる。

午後問題77 児の哺乳量の指標にならないのはどれか。

1.体 重

2.排尿回数

3.機 嫌

4.溢乳回数

午後問題77 解答 4

午後問題77 解説 溢乳は、多量の空気嚥下や不十分な排気による。

午後問題78 産褥4日、家族計画についての指導後、「3年間は避妊したいので、コンドームだけでは不安です。お話にあったIUDを使いたいと思います」と話している。

説明で適切なのはどれか。

1.「IUDの挿入は月経再来後になります。」

2.「IUDを挿入すると授乳できなくなります。」

3.「コンドームはIUD挿入後1か月以降必要ありません。」

4.「IUDは挿入後6か月で入れ替えをします。」

午後問題78 解答 1

午後問題78 解説 分娩後6週以後に装着できる。

次の文を読み午後問題79~81に答えよ。

30歳の初産婦。妊娠32週、切迫早産のために入院した。痛みを伴わない3~4分周期の弱い子宮収縮が認められ、子宮口2㎝開大であった。塩酸リトドリンの持続点滴静脈内注射が開始され、トイレと洗面以外はベッド上安静である。医師からは、現在の治療を2~3週継続すると説明された。

午後問題79 起こりうる問題はどれか。

a.徐 脈

b.膀胱炎

c.便 秘

d.筋力低下

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題79 解答 4

午後問題79 解説 床上安静により生じる。

午後問題80 治療によって子宮収縮は軽減したが、体動で子宮収縮が増強するため治療を継続し妊娠35週0日を迎えた。胎児の推定体重は2,450gである。

今、出産した場合の新生児の状況で適切なのはどれか。

1.アプガースコアは5分後7以下になる。

2.出生直後から抗菌薬を与薬する。

3.チューブでミルクを開始する。

4.人工呼吸器なしで呼吸できる。

午後問題80 解答 4

午後問題80 解説 肺も成熟していて、人工呼吸器なしで呼吸が可能である。

午後問題81 妊娠36週2日、2,330gの児を分娩した。800mlの弛緩出血があり、分娩直後は児の顔を見ただけであった。分娩24時間後、児との面会を楽しみにして看護師と新生児室を訪室した。「他のお子さんと比べるととても小さい気がします」と児を見て涙を流す。「赤ちゃんに触ってみましょう」との看護師の言葉に「壊れそうな気がして」と手が出ない。

看護師の関わりで最も適切なのはどれか。

1.「今回は帰りましょう」と話す。

2.「大丈夫ですよ」と児に触ってみせる。

3.母親の手を引き寄せ、児に触らせる。

4.母親を座らせ児を抱かせる。

午後問題81 解答 2

午後問題81 解説 まず看護師がお手本となり安全であることを示す。

次の文を読み午後問題82~84に答えよ。

21歳の女性。短大を卒業後親から独立し一人暮らし。過干渉な母親から付き合っている男性と別れるように言われた。「これからも母親がすべてに干渉してくると思うと何もかもいやになる」と交際相手に訴えた。最近は眠ろうとしても何時間も寝付けず、朝も起きられないため仕事もやめてしまった。食欲はなく体重はこの2週で5㎏減少したため精神科外来を受診し開放病棟へ任意入院した。入院時患者の身長は160㎝、体重は41㎏である。入院後睡眠薬が処方された。

午後問題82 睡眠障害はどれか。

1.熟眠障害

2.早朝覚醒

3.中途覚醒

4.入眠障害

午後問題82 解答 4

午後問題82 解説 寝つきが悪いという症状がみられる。

午後問題83 入院時の状態はどれか。

1.摂食障害

2.適応障害

3.記憶障害

4.行為障害

午後問題83 解答 2

午後問題83 解説 母親からの干渉のストレスに対処ができず、適応障害があてはまる。

午後問題84 入院時の看護で優先度が高いのはどれか。

1.歯は親との関係を詳細に聞く。

2.心配しないよう説明する。

3.心身の休息を確保する。

4.自殺を予防する。

午後問題84 解答 3

午後問題84 解説 まず心身の休息を優先することが重要である。

次の文を読み午後問題85~87に答えよ。

48歳の男性。統合失調症(精神分裂病)の診断で入院し、3か月の治療を受けて退院した。合併症はみられない。アパートで一人暮らしを始めたが、前回退院後拒薬がみられたため、主治医の指示により退院と同時に医療機関の訪問看護部門による訪問看護が開始された。アパートは閖静な住宅地にあり、訪問中にほとんど騒音は聞こえない。訪問の頻度は週1回であった。

午後問題85 患者は退院後常に耳栓をし、訪問看護師が来ると外していた。

この状況の原因で正しいのはどれか。

1.思考奪取

2.被影響体験

3.幻 聴

4.思考吹入

午後問題85 解答 3

午後問題85 解説 特に統合失調症、中毒患者などにみられる。

午後問題86 患者は電話を設置することをいやがり、次回の訪問予定は、訪問時に看護師と打ち合わせることになっていた。ある日、訪問看護の他の対象者が急変して予定が変更になったが、訪問看護師はそれを患者に知らせることができなかった。15分遅れて患者宅に到着したところ、患者はドアを開けようとせず「馬鹿にしているなら帰れ」と怒鳴った。

対応で誤っているのはどれか。

1.怒りすぎるのは良くないと説明する。

2.時間に遅れた理由を説明する。

3.時間に遅れたことを謝罪する。

4.馬鹿にしているのではないことを説明する。

午後問題86 解答 1

午後問題86 解説 予定時刻に遅れたことは事実なので、まずそれを謝罪する。

午後問題87 患者は2週に1回の外来受診の際、「訪問看護は1か月拒否する」と主治医に伝えた。主治医と訪問看護部門のスタッフはケースカンファレンスを開いて今後の対応を話し合った。

対応で適切なのはどれか。

1.拒薬防止のため訪問看護は継続する。

2.再開を前提に1か月訪問を中断する。

3.訪問看護は今後適用しない。

4.至急入院の手続きをとる。

午後問題87 解答 2

午後問題87 解説 本人の意思を尊重し、一旦中止する。

次の文を読み午後問題88~90に答えよ。

48歳の女性。甲状腺の腫瘍を認め、精査目的で内科病棟に来院した。入院時は穏やかで食欲もあった。しかし、同日から不眠になり3日後には病棟内を動き回り、看護師にとりとめのない話を繰り返すようになった。不眠は継続し入院5日には話の内容は誇大的になり、行動面も看護師の話す言葉じりをとらえてはすぐに怒り出すようになった。

午後問題88 受け持ち看護師は主治医に相談し、精神科医に診察を依頼することになった。

この活動はどれか。

1.インフォームドコンセント

2.ケアネットワーク

3.ケアマネジメント

4.コンサルテーションリエゾン

午後問題88 解答 4

午後問題88 解説 総合病院で、精神科以外の入院患者に精神科医が援助を行うこと。

午後問題89 看護で適切なのはどれか。

1.家族の面会を増やす。

2.長時間の関わりは避ける。

3.他の患者との交流を促進する。

4.行動範囲を拡大する。

午後問題89 解答 2

午後問題89 解説 安静が保てるように関わる。

午後問題90 精神科医の診察の結果、内科の検査・治療と並行して抗躁薬の内服が開始された。服薬開始1週間後、患者が「手が震える」と訴えた。

優先度が高い血液検査はどれか。

a.カリウム

b.リチウム

c.サイロキシン(T4)

d.アンモニア

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題90 解答 3

午後問題90 解説 リチウムの副作用として、振戦が生じる。