午前問題61 82歳の男性。介護老人保健施設に入所中。脳卒中による片麻痺はあるが他に慢性疾患はない。8月のある朝ケアワーカーから元気がないと看護師に相談があった。体温37.5℃、意識レベルや他のバイタルサインに異常はない。皮膚は乾燥気味。最後の排尿は昨夜で濃縮尿だが混濁や排尿時痛はなかった。下痢や嘔吐はない。

対応で優先度が高いのはどれか。

1.絶飲食とする。

2.水分を摂取してもらう。

3.角砂糖を摂取してもらう。

4.抗菌薬の使用を医師と相談する。

午前問題61 解答 2

午前問題61 解説 体温上昇、最後の排尿は昨夜で濃縮尿であることから、水分の補給が優先される。

午前問題62 加齢による薬物動態への影響で正しいのはどれか。

1.半減期が短縮する。

2.水溶性薬物の血漿濃度が低下する。

3.脂溶性薬物が体内に蓄積しやすくなる。

4.血漿蛋白と結合する薬物は薬効が低下する。

午前問題62 解答 3

午前問題62 解説 筋肉量の低下と脂肪量の増加により脂溶性薬物は体内に蓄積しやすくなる。

午前問題63 子どもの発達・発育で正しいのはどれか。

1.身体各部の発達の臨界期は一定である。

2.脳神経系は乳幼児期に急速に発達する。

3.基本的な運動発達は脚部から上方へ向かう。

4.新生児期には遺伝よりも環境の影響が大きい。

午前問題63 解答 2

午前問題63 解説 乳幼児期に発達するのでこれ以降の影響は受けにくい。

午前問題64 乳幼児のアタッチメント(愛着)の成立に必要な関わりはどれか。

1.就寝前にビデオを見せる。

2.泣いているときに抱っこをする。

3.けんかのときの謝り方を教える。

4.危ないことをしていたら注意する。

午前問題64 解答 2

午前問題64 解説 母子間の情緒的結びつきは形成され、母子の相互作用が乳児の情緒を発達させていく。

午前問題65 親の付き添いなしで入院している2歳児。入院当初は号泣し、介助しても食事を受け付けなかった。入院が長期になるにつれ周囲に関心を示し、看護師の世話を受け入れるようになった。

子どもの反応のアセスメントで誤っているのはどれか。

1.号泣は別離の初期にしばしば認められる反応である。

2.食事を受け付けないことは別離に対する抗議の表れである。

3.周囲に関心を示すようになっても親との面会は重要である。

4.看護師の世話を受け入れることは別離のストレスが消失したことを示す。

午前問題65 解答 4

午前問題65 解説 母親と別れる環境におかれることがストレスとなる。

午前問題66 最近10年の乳幼児の誤飲で最も頻度が高いのはどれか。

1.硬 貨

2.玩 具

3.医薬品

4.たばこ

午前問題66 解答 4

午前問題66 解説 たばこを誤って食べる、吸い殻を入れた空き缶の水を飲んだケースも含まれる。

午前問題67 40歳の初産婦。「高齢のため羊水検査を希望しているが、夫が受けなくてもよいと言っているため、検査を受けるかどうか迷っている」と言う。

対応で適切なのはどれか。

1.夫の希望を優先して検査を受けないほうがよいと助言する。

2.本人の希望を優先して検査を受けるように促す。

3.夫婦で相談して決定することを勧める。

4.親族会議で決定することを勧める。

午前問題67 解答 3

午前問題67 解説 羊水中の物質や胎児細胞をもとに、染色体や遺伝子異常を調べる。

午前問題68 初乳と比較した成乳の特徴で正しいのはどれか。

1.塩類を多く含む。

2.蛋白質を多く含む。

3.免疫物質を多く含む。

4.100mlあたりのエネルギー量が高い。

午前問題68 解答 4

午前問題68 解説 100mℓ当たり初乳57.0~62.0kcal、成乳65.0 ~68.0kcalである。

午前問題69 マタニティブルーズで正しいのはどれか。

1.出産後10日以内にみられる。

2.症状の消失には1か月以上を要する。

3.日本における発症頻度は約50%である。

4.症状を認めた場合には母子を分離したケアが基本となる。

午前問題69 解答 1

午前問題69 解説 出産直後から1週間以内に、抑うつ気分、不快感、疲労感、食欲不振などがみられる。

午前問題70 強迫症状を持つ患者への看護で適切なのはどれか。

1.症状の弊害について説明する。

2.気にしないように繰り返し話す。

3.症状の無意味さについて説明する。

4.不安や葛藤のつらさを受け止める。

午前問題70 解答 4

午前問題70 解説 強迫症状には説得や訂正は無意味であり、看護者は現状の辛さなどを理解するように努める。

午前問題71 SSRI〈選択的セロトニン再取り込み阻害薬〉による治療開始後20日が経過した外来患者から電話で問い合わせがあった。2日前から薬の処方量が増え、そのとおりに内服したところ、吐気が出現して困っていると訴えている。

外来看護師の対応で適切なのはどれか。

1.「心配する必要はありません」

2.「我慢して服薬を続けて下さい」

3.「外来を受診して医師に相談してみましょう」

4.「すぐに内服を止めしばらく様子をみて下さい」

午前問題71 解答 3

午前問題71 解説 SSRIの副作用には、嘔気、悪心、食欲不振などがあるが、セロトニンのみに作用するため比較的副作用は少ない。

午前問題72 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律の目的はどれか。

1.社会復帰の促進

2.責任能力の判定

3.刑務所での精神科治療

4.医療少年院での精神科治療

午前問題72 解答 1

午前問題72 解説 社会復帰を促進することが目的である。

午前問題73 体表からの触診で最も触れにくいのはどれか。

1.総頸動脈

2.外腸骨動脈

3.橈骨動脈

4.大腿動脈

5.足背動脈

午前問題73 解答 2

午前問題73 解説 外腸骨動脈は鼠径靭帯の下を通過して大腿動脈となり大腿前面に出る。

午前問題74 遺伝病はどれか。

1.川崎病

2.血友病

3.B型肝炎

4.マラリア

5.サルコイドーシス

午前問題74 解答 2

午前問題74 解説 血友病は通常の血液凝固に必要な因子の一つが欠損、または供給量が極端に少ない疾患である。

午前問題75 入院患者が病棟の廊下で倒れていた。最初に行うのはどれか。

1.安全な場所へ患者を移動する。

2.身体を揺らして反応を見る。

3.心臓マッサージを行う。

4.大きな声で呼びかける。

5.気道を確保する。

午前問題75 解答 4

午前問題75 解説 まず、肩をたたき、声かけを行い、意識の有無を確認する。

午前問題76 指定訪問看護ステーションで正しいのはどれか。

1.利用者は高齢者に限定される。

2.常勤換算で2.5名以上の看護職員が必要である。

3.訪問サービスの提供は看護職でなければならない。

4.勤務する看護師は臨床経験5年以上と定められている。

5.訪問看護ステーションは24時間体制を義務付けられている。

午前問題76 解答 2

午前問題76 解説 この看護職員には看護師・准看護師が含まれる。

午前問題77 肺活量の低下は著しくないが、1秒率が低下するのはどれか。

1.肺塞栓症

2.肺線維症

3.気管支喘息

4.重症筋無力症

5.過換気症候群

午前問題77 解答 3

午前問題77 解説 肺活量に異常はみられない。

午前問題78 26歳の男性。オートバイの転倒事故で第6頸椎レベルの頸髄損傷と診断された。

入院時の患者の状況で正しいのはどれか。

1.外出血がなければショックにはならない。

2.首から下の痛覚は消失している。

3.麻痺の範囲は今後拡大する。

4.経口挿管を必要とする。

5.排尿障害が起こる。

午前問題78 解答 5

午前問題78 解説 第2仙髄(S2)~第3仙髄(S3)より上の損傷では自動性膀胱での排尿となり、それより下では自律性膀胱となる。

午前問題79 先天異常と症状の組合せで正しいのはどれか。

1.18トリソミ ー――― 巨 舌

2.クラインフェルター症候群 ――― 多 毛

3.ターナー症候群 ――― 高身長

4.マルファン症候群 ――― 低身長

5.ダウン症候群 ――― 筋緊張低下

午前問題79 解答 5

午前問題79 解説 ダウン症候群は筋緊張の低下、精神遅滞、つり上がった目じり、鼻梁扁平、耳介の変形などがみられる。

午前問題80 オランザピン〈非定型抗精神病薬〉内服中の患者で最も注意しなければならないのはどれか。

1.高血圧

2.高血糖

3.高尿酸血症

4.高アンモニア血症

5.高ナトリウム血症

午前問題80 解答 2

午前問題80 解説 前立腺肥大などで尿の出が悪い、緑内障、転換、肝臓病、高齢者などには慎重に投与する。

午前問題81 貪食を行う細胞はどれか。2つ選べ。

1.単 球

2.赤血球

3.好中球

4.Tリンパ球

5.Bリンパ球

午前問題81 解答 1,3

午前問題81 解説 血管内外に遊走し、マクロファージに分化し、旺盛な食作用を示す。

午前問題82 副交感神経の作用はどれか。2つ選べ。

1.発 汗

2.縮 瞳

3.尿量減少

4.心拍数減少

5.消化管運動抑制

午前問題82 解答 2,4

午前問題82 解説 副交感神経は縮瞳や毛様体筋の収縮に働く。

午前問題83 認知症が進行中の76歳の男性。預金通帳の管理は唯一の肉親である甥が行っているが、勝手に預金を使っている様子である。

ケアカンファレンスへの提案として適切なのはどれか。2つ選べ。

1.成年後見制度の利用

2.ホームヘルパーによる通帳管理

3.訪問看護ステーションでの通帳管理

4.訪問看簡師による甥の預金使用状況の監視

5.社会福祉協議会の金銭管理サービスの利用

午前問題83 解答 1,5

午前問題83 解説 成年後見制度とは、精神上の障害などのため、判断能力の不十分は成年者(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など)に代わって、財産管理や身上監護などの手続きを行う。

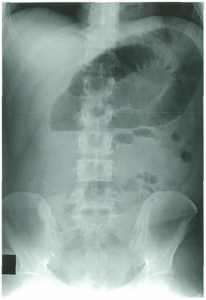

午前問題84 58歳の男性。腹痛と腹部膨満感とを主訴に救急外来を受診した。来院時の立位腹部エックス線写真を示す。

この患者の症状として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1.下 血

2.嘔 吐

3.尿 閉

4.振 戦

5.排ガス停止

午前問題84 解答 2,5

午前問題84 解説 鏡面像と、腹痛や腹部膨満感の主訴からイレウスと診断できる。

午前問題85 老年期の体温調節で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.温めると容易に体温が上昇する。

2.暑さ・寒さに対する感受性が高い。

3.発汗にはより高い体温が必要である。

4.骨格筋が減少して熱産生能が低下する。

5.末梢血管収縮反応が亢進し熱が逃げにくい。

午前問題85 解答 3,4

午前問題85 解説 筋肉が熱を産生しているので骨格筋が減少すると熱産生能は低下する。

午前問題86 75歳の女性。パーキンソン病と診断され レボドパ〈L-dopa〉と抗コリン薬とが投与されている。最近、尿意はあるが尿が出にくく、気が付くと尿が漏れているという。

対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.残尿量を調べる。

2.定期的な排尿誘導を行う。

3.骨盤底筋運動の指導をする。

4.抗コリン薬の服薬状況を確認する。

5.2,000ml/日以上の水分摂取を勧める。

午前問題86 解答 1,4

午前問題86 解説 抗コリン薬の服用により排尿困難が起こる。

午前問題87 介護老人保健施設について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.介護、機能訓練および医療を行う。

2.常勤医の配置が義務付けられている。

3.入所者100人当たりの看護師数は3人である。

4.希望すれば訪問看護サービスを受けることができる。

5.介護保険で要支援と認定された者も対象に含まれる。

午前問題87 解答 1,2

午前問題87 解説 常勤の医師が1人以上配置されていなければならない。

午前問題88 母体保護法が規定しているのはどれか。2つ選べ。

1.人工妊娠中絶

2.助産施設への入所

3.妊産婦の訪問指導

4.受胎調節の実地指導

5.妊産婦等にかかわる危険有害業務の就業制限

午前問題88 解答 1,4

午前問題88 解説 母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶の事項を定め、母性の生命健康を保護することが目的である。

午前問題89 妊娠16週の状況で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.胎盤が完成している。

2.初産婦は胎動を感じる。

3.胎児の体重は約500gである。

4.基礎体温は高温相を維持している。

5.超音波ドプラ法で胎児心音を聴取できる。

午前問題89 解答 1,5

午前問題89 解説 胎児心音は妊娠9週頃から聴こえ、妊娠12週では明瞭に聴取される。

午前問題90 危機の説明で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.成人期に最も起こりやすい。

2.身体疾患患者には起こりにくい。

3.対処機制が乏しい場合に起こりやすい。

4.乗り越えることで成長する可能性をもつ。

5.フラッシュバックを伴うことが必要条件である。

午前問題90 解答 3,4

午前問題90 解説 対処能力が低いと危機が起こりやすい。