午後問題31 法律と交付される手帳の組合せで正しいのはどれか。

1.障害者自立支援法 ――― 療育手帳

2.母子及び寡婦福祉法 ――― 母子健康手帳

3.生活保護法 ――― 身体障害者手帳

4.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 ――― 精神障害者保健福祉手帳

午後問題31 解答 4

午後問題31 解説 精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法に規定されている。

午後問題32 新障害者基本計画で新たに強調されているのはどれか。

1.地域基盤

2.共生社会

3.国際協力

4.リハビリテーション

午後問題32 解答 2

午後問題32 解説 新障害者基本計画の基本方針は、適切な保健サービス、医療、医学的リハビリテーション等を充実する。

午後問題33 予防接種で正しいのはどれか。

1.小学1年生ではツベルクリン反応検査が行われる。

2.インフルエンザに使用されるのは生ワクチンである。

3.麻疹および風疹の予防接種には混合ワクチンが含まれる。

4.ポリオ(急性灰白髄炎)の予防接種は皮下注射で行われる。

午後問題33 解答 3

午後問題33 解説 平成18年4月1日より麻疹・風疹の混合ワクチンの2回接種が導入された。

午後問題34 救急医療体制の組合せで正しいのはどれか。

1.在宅当番医制 ――― 二次救急

2.病院群輪番制度 ――― 三次救急

3.救命救急センター ――― 二次救急

4.休日夜間急患センター ――― 初期救急

午後問題34 解答 4

午後問題34 解説 初期救急は休日夜間急患センターと在宅当番医制が対応する。

午後問題35 健康の説明で適切なのはどれか。

1.地域や文化の影響を受けない。

2.時代を超えて普遍的なものである。

3.健康と疾病との関係は不連続である。

4.障害を持っていてもその人なりの健康がある。

午後問題35 解答 4

午後問題35 解説 健康の基準には個別性がある。

午後問題36 クリティカルシンキングで適切でないのはどれか。

1.看護過程のどの段階においても有効である。

2.物事を否定的にみる思考過程である。

3.午後問題解決的アプローチを可能にする。

4.看護研究に応用できる。

午後問題36 解答 2

午後問題36 解説 クリティカルシンキングとは物事を論理的かつ構造的に考えることである。

午後問題37 身体の計測値とその評価目的の組合せで正しいのはどれか。

1.身 長 ――― 脳の発育

2.体 重 ――― 栄養状態

3.腹 囲 ――― 内臓の発育

4.座 高 ――― 筋肉の機能

午後問題37 解答 2

午後問題37 解説 体重は筋肉、脂肪、内臓などや、骨、血液、水分など人体を形成する組織の総量であり、成長度や健康度がわかる。

午後問題38 医療事故発生時の対応で適切でないのはどれか。

1.患者の安全の確保

2.事故に関わる物品の保全

3.発生状況の記録

4.発生部署内での解決

午後問題38 解答 4

午後問題38 解説 二次的な事故を防止する。

午後問題39 50歳の男性。事務職。飲酒は缶ビールを350ml/日。特定健康診査でLDLコレステロール156mg/dl、HDLコレステロール35mg/dl、中性脂肪200mg/dl。他の検査項目に異常はない。

食事指導で適切なのはどれか。

1.飲酒の禁止

2.食物繊維摂取の推奨

3.動物性脂肪摂取の推奨

4.植物性蛋白質摂取の制限

午後問題39 解答 2

午後問題39 解説 善玉コレステロールが低いので、緑黄色野菜や食物性の蛋白質や脂肪摂取を促す。

午後問題40 成人の正常尿で正しいのはどれか。

1.尿比重が1.025である。

2.排尿直後は無色である。

3.1日尿量は400mlである。

4.排尿直後にアンモニア臭がある。

午後問題40 解答 1

午後問題40 解説 尿比重の基準値は1.010~1.030である。

午後問題41 開胸手術後の胸腔ドレナージの管理で正しいのはどれか。

1.水封室には滅菌精製水を入れる。

2.吸引圧は20cmH2O以上とする。

3.水封室水面が動かないことを確認する。

4.排液ボトル内の水面はチューブ挿入部と同じ高さに保つ。

午後問題41 解答 1

午後問題41 解説 細菌感染予防のために水封室には滅菌精製水を入れる。

午後問題42 一定レベルの血中濃度が最も長時間持続するのはどれか。

1.坐 薬

2.舌下錠

3.吸入薬

4.全身用経皮吸収剤

午後問題42 解答 4

午後問題42 解説 皮膚からの浸透はゆっくり安定的に吸収されるので、持続時間は長い。

午後問題43 前脛骨動脈の外出血に対する用手間接圧迫法の止血点で適切なのはどれか。

1.足背動脈

2.外踝動脈

3.後脛骨動脈

4.大腿動脈

午後問題43 解答 4

午後問題43 解説 間接圧迫は出血部位の中枢側で行う。傷口を圧迫しても止血できないため、傷口よりも心臓に近く外部から圧迫できる動脈部位の「止血点」を圧迫して止血する。

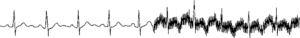

午後問題44 測定中に波形が変わった心電図を示す。

考えられるのはどれか。

1.心臓ペースメーカーの作動不全

2.交流波の混入

3.体位変換

4.心房細動

午後問題44 解答 2

午後問題44 解説 高さと幅が一定した規則的な細かい振動(毎秒50~60)は、多くの場合交流障害である。

午後問題45 自力で動けない人の他動運動の目的で適切なのはどれか。

1.心筋酸素消費量の抑制

2.消化管運動の抑制

3.関節の拘縮予防

4.肥満の予防

午後問題45 解答 3

午後問題45 解説 他動運動は他人の力を借りて関節可動域の維持・拡大をする。麻痺のある患者、拘縮のある患者に適応。

午後問題46 胃癌で在宅中心静脈栄養法〈HPN〉が必要な70歳の男性。ADLは自立している。妻との2人暮らし。患者の退院調整を始めることを計画している。

HPN開始に際し優先度の高い情報はどれか。

1.自宅環境

2.在宅での必要物品

3.退院後の緊急連絡先

4.患者・家族の実施能力

午後問題46 解答 4

午後問題46 解説 医療処置を必要とする在宅生活では患者・家族の管理能力が重要である。

午後問題47 脳梗塞の後遺症で左片麻痺と嚥下障害のある患者。

家族への食事介助の指導で適切なのはどれか。

1.嚥下食に寒天は用いない。

2.食塊は左側の口腔内へ入れる。

3.嚥下の際にむせがなければ誤嚥はない。

4.ベッドの頭側挙上の角度は20度とする。

午後問題47 解答 1

午後問題47 解説 寒天は喉に詰まるため用いない。

午後問題48 成人女性の普通歩行(分速60~70m程度)20分程度と同等の身体活動量はどれか。

1.ストレッチングを10分

2.アイロンがけを15分

3.ジョギングを15分

4.屋内の掃除を20分

午後問題48 解答 4

午後問題48 解説 体重1kgが1分間に消費するエネルギーは0.0676(掃除 掃く/拭く) kcal、普通歩行(分速60~70m)は0.0534~0.0623であり、屋内の掃除と同等である。

午後問題49 呼吸停止した60歳代の男性に気管挿管を行うこととなった。

挿管時の介助方法で正しいのはどれか。

1.挿管前に義歯がないことを確認する。

2.スタイレットは気管チューブの先端から1cm長めにする。

3.気管チューブのカフには精製水を注入する。

4.気管チューブの挿入位置は胃泡音で確認する。

午後問題49 解答 1

午後問題49 解説 義歯を咽頭の奥に詰めないように、予めはずしておく。

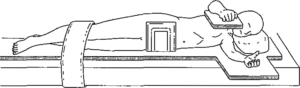

午後問題50 手術体位の図を示す。

麻痺が最も起こりやすいのはどれか。

1.上腕神経叢

2.肋間神経

3.坐骨神経

4.三叉神経

午後問題50 解答 1

午後問題50 解説 腕神経叢は第5頚神経~第1胸神経の前枝からなる。腹臥位で頭を横に向ける場合に腕神経叢に負担がかかる。

午後問題51 58歳の男性。下腹部痛と下血とで来院した。Hb4.8g/dlで緊急入院し輸血を行うこととなった。

輸血時の看護で正しいのはどれか。

1.小児用点滴セットを用いる。

2.交差試験の結果は医師や看護師が複数で確認する。

3.アレルギー反応を観察するために開始後3分間は側にいる。

4.輸血後3日以内は輸血後移植片対宿主病発症に注意する。

午後問題51 解答 2

午後問題51 解説 医療事故を防止するため、複数人で確認する。

午後問題52 気管支鏡検査で正しいのはどれか。

1.検査の4時間前まで飲水は可能である。

2.咽喉頭麻酔は上部消化管内視鏡と同様に行う。

3.前投薬として鎮咳薬を投与する。

4.検査中に午後問題がなければ合併症の発症はない。

午後問題52 解答 1

午後問題52 解説 胃の内容物の逆流を考えると、4時間以内の飲水は禁止である。

午後問題53 初めてニトログリセリンを処方された患者への指導で適切なのはどれか。

1.「便秘しやすくなります」

2.「納豆は食べないでください」

3.「血圧が低下することがあります」

4.「薬は食前に水で服用してください」

午後問題53 解答 3

午後問題53 解説 ニトログリセリンは血管拡張作用があるので、血圧低下を起こすことがある。服用方法は舌下錠である。

午後問題54 2型糖尿病の患者に食事療法について指導した。

2か月後の外来受診日に食事療法の長期的な評価指標として最も適しているのはどれか。

1.尿 糖

2.体 重

3.HbA1c

4.空腹時血糖

午後問題54 解答 3

午後問題54 解説 赤血球の寿命の半分くらいにあたる時期の血糖値の平均を反映する。

午後問題55 関節リウマチ患者への生活指導で適切なのはどれか。

1.押す動作よりも引く動作で仕事をする。

2.痛むときは冷罨法を行う。

3.和式トイレを使用する。

4.かばんは肩にかける。

午後問題55 解答 4

午後問題55 解説 かばんは肩にかけ、腕の関節にかかる負担を軽減する。

午後問題56 50歳の男性。出張の多い会社員。右真珠腫性中耳炎で鼓室形成術を受けた。術後経過は順調で耳痛はない。

退院に向けた生活指導で適切なのはどれか。

1.洗髪時は耳栓を使用する。

2.飛行機の利用は午後問題ない。

3.耳垢はこまめに除去する。

4.食事は流動食にする。

午後問題56 解答 1

午後問題56 解説 洗髪時は耳栓などにより水の流入を防ぐ。

午後問題57 成人男性の直腸診で腹側に鶏卵大の臓器を触れた。

この臓器はどれか。

1.副 腎

2.膀 胱

3.精 巣

4.前立腺

午後問題57 解答 4

午後問題57 解説 前立腺は膀胱の下の尿道を取り巻くように位置する。

午後問題58 84歳の女性。高血圧で通院中。病院の看護師に「昨年夫に先立たれ、一人で家にいても何かをする気力が持てない。足腰が弱ってきたのでゲートボールにも参加できなくなった。自分が生きているのが無意味に感じる」と話す。

最も考えられるのはどれか。

1.勤勉性の欠如

2.生きがいの喪失

3.認知機能の障害

4.流動性知能の低下

午後問題58 解答 2

午後問題58 解説 会話の内容もしっかりしているので、知的能力は低下していない。

午後問題59 75歳の女性。専業主婦。身体に障害はなく特に疾患はない。健康診査で生活状況を尋ねられ、「体調は良いけれど眠れないことだけが悩みです。夜、布団に入ってもなかなか眠れないし、明け方に目が覚めてそのまま眠れない日も多いです。眠る時間が年々短くなっているように感じます」と語った。

指導内容で適切なのはどれか。

1.午前中に太陽の光を浴びる。

2.熟眠感を得るため飲酒をする。

3.就寝直前に熱めのお湯で入浴する。

4.朝、起床が困難な場合そのまま寝ていてよい。

午後問題59 解答 1

午後問題59 解説 昼間の活動性を高める。

午後問題60 高齢者のうつ病の特徴はどれか。

1.認知機能への影響はない。

2.不安を訴えることはまれである。

3.悲哀感を強く訴えることが多い。

4.身体の不調を強く訴えることが多い。

午後問題60 解答 4

午後問題60 解説 認知症、うつ病、せん妄は混同されやすい。