次の文を読み午後問題91~93の問いに答えよ。

Aさん(82歳、男性)は、介護付の有料老人ホームに入居している。10年前まで会社を経営していた。プロ野球や世界経済に興味があり、友人とインターネットを用いて交流するのを楽しみにしている。Parkinson〈パーキンソン〉病で、現在Hoehn‐Yahr〈ホーエン・ヤール〉の重症度分類でステージⅡ。両側の上下肢の静止振戦や動作緩慢がみられる。食事は自分の居室に運んでもらって食べている。身の回りのことは1人でできる。1人での外出も可能だが、転倒に対する恐怖が強いため1日中室内で過ごしている。

午後問題91 Aさんの障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクはどれか。

1.ランクA

2.ランクB

3.ランクC

4.ランクJ

午後問題91 解答 1

午後問題91 解説 ランクAである。

午後問題92 Aさんは「最近、尿が出始めるまでに時間がかかるので、排尿時は自分で下腹部を押しています。尿がすっきり出ません」と言う。泌尿器科を受診したところ、Parkinson〈パーキンソン〉病による自律神経障害と診断された。

Aさんの現在の状況から最も考えられるのはどれか。

1.残尿がある。

2.膀胱が萎縮している。

3.蓄尿障害が生じている。

4.骨盤底筋群の筋力が低下している。

午後問題92 解答 1

午後問題92 解説 「尿がすっきり出ません」と言い、用手圧迫をしているので、残尿が考えられる。

午後問題93 有料老人ホームの看護師はAさんに病気の進行を予防するために運動を勧めたが、Aさんは「この病気は進行性だからいつかは動けなくなる。今、転ぶと骨折して動けなくなるかもしれない。だから運動するのは嫌だ」と言う。AさんはParkinson〈パーキンソン〉病に関する情報を入手しており、病状の理解ができている。薬物は自己管理できている。かかりつけ医に自分から病状の説明を求めることもある。

Aさんの転倒の不安を軽減するために看護師とAさんが一緒に実施することで、最も適切なのはどれか。

1.車椅子で外出する。

2.転倒予防教室への参加を検討する。

3.廃用症候群に関する情報を収集する。

4.運動の効果と転倒のリスクとを比較する。

午後問題93 解答 2、4(複数の正解があるため、複数の選択肢を正解として採点。)

午後問題93 解説 転倒予防教室への参加を検討する。

次の文を読み午後問題94~96の問いに答えよ。

Aさん(79歳、女性)。自宅の玄関で転倒し、救急外来で第12胸椎の圧迫骨折と診断され、安静目的で入院した。

既往歴:5年前に大腿骨骨折。

現病歴:2年前にAlzheimer〈アルツハイマー〉病を発症。記憶障害があるが、失認、観念運動失行および失語はなし。

生活歴:要介護1。同じ敷地内に住む長男夫婦は仕事をしている。ADLは自立。

午後問題94 入院当日、Aさんは看護師に「ここはどこですか」と同じ質問を繰り返している。

このときの看護で最も適切なのはどれか。

1.体幹を抑制する。

2.家族に夜間の付き添いを依頼する。

3.ナースステーションにベッドを移動する。

4.骨折で入院していることを繰り返し伝える。

午後問題94 解答 4

午後問題94 解説 精神的ストレスを緩和する、安心感を与えるなどが効果的である。

午後問題95 入院後8日、理学療法室での訓練が始まった。Aさんはこわばった表情で訓練を受けていた。Aさんは、以前は通所リハビリテーションを利用していたが、人が多い場で落ち着かなくなることがあり、入院前には小規模多機能型居宅介護事業所を利用していたことが家族からの情報で分かった翌日、理学療法士が「理学療法室に行きましょう」と病室に迎えに来たところ、Aさんは「行きたくない」と嫌がった。

このときのAさんに対する看護で最も適切なのはどれか。

1.看護師が理学療法室まで付き添う。

2.病棟でのリハビリテーションを提案する。

3.Aさんに再転倒を予防する必要性を説明する。

4.小規模多機能型居宅介護事業所の利用を勧める。

午後問題95 解答 2

午後問題95 解説 落ち着いてリハビリに専念できる環境を提供する。

午後問題96 入院後3週、Aさんはコルセットを装着し、杖を使ってゆっくり歩けるようになった。翌週には自宅へ退院することが決まった。

Aさんの退院に向けて、Aさんと長男夫婦への指導内容で適切なのはどれか。

1.自宅ではコルセットを外してよい。

2.家の中での日常生活行動を積極的に行う。

3.5,000歩程度のウォーキングを毎日行う。

4.ビタミンB1の多い食品を積極的に摂取する。

午後問題96 解答 2

午後問題96 解説 ADLの低下を予防する。

次の文を読み午後問題97~99の問いに答えよ。

Aちゃん(11歳、女児)。眼瞼浮腫がみられたため、眼科を受診し治療を受けたが改善しなかった。その後、Aちゃんと母親が下腿の浮腫に気付き眼科の医師に相談したところ、特発性ネフローゼ症候群が疑われたため、小児科のある病院を紹介され受診した。

午後問題97 看護師が収集すべきAちゃんの情報で優先度が高いはどれか。

1.食 欲

2.家族歴

3.手術歴

4.海外渡航歴

5.初経の発来の有無

午後問題97 解答 1

午後問題97 解説 特発性ネフローゼ症候群は、浮腫、全身倦怠感、頭痛、食欲不振、下痢、乏尿などの症状がみられる。

午後問題98 Aちゃんは排尿回数が減少し、全身に浮腫が認められた。血圧は110/68mmHgであった。尿検査を行い、尿蛋白4+であった。血液検査は、アルブミン1.3g/dl、総コレステロール350mg/dl、クレアチニン0.4mg/dl、Na130mEq/L、K4.5mEq/Lであった。特発性ネフローゼ症候群と診断され入院した。

Aちゃんが摂取を制限する必要があるのはどれか。

1.ナトリウム

2.カリウム

3.蛋白質

4.水 分

5.リ ン

午後問題98 解答 1

午後問題98 解説 浮腫があるので、ナトリウム制限を行う。

午後問題99 Aちゃんは、ステロイド治療の開始後10日で尿蛋白が陰性となり、浮腫等の症状が改善した。入院後3週、ステロイド薬の副作用(有害事象)として、満月様顔貌が出現している。他に明らかな副作用(有害事象)は出現していない。ステロイド薬の内服を続けながら退院することになった。

Aちゃんの退院後の生活について指導する内容で適切なのはどれか。

1.日光を避ける。

2.体重の測定は毎日行う。

3.1か月は学校を欠席する。

4.入浴ではなくシャワー浴とする。

5.満月様顔貌が気になる場合もステロイド薬の内服を続ける。

午後問題99 解答 5

午後問題99 解説 満月様顔貌は一過性のものなので、治療を優先する。

次の文を読み午後問題100~102の問いに答えよ。

Aさん(24歳、初産婦、会社員)は、現在、両親と妹の4人で暮らしている。パートナー(24歳、会社員)と結婚する予定である。Aさんは、妊娠8週の妊婦健康診査で「朝起きると気持ちが悪くあまり食べられません。台所から食べ物の匂いがするだけで吐き気がします」と話している。

午後問題100 Aさんへの食事指導で最も適切なのはどれか。

1.水分は温かい飲料にする。

2.栄養のバランスのよい食物を摂取する。

3.1回量を少なくして食べる回数を増やす。

4.カロリーの高い食物を積極的に摂取する。

午後問題100 解答 3

午後問題100 解説 つわりの時期は、食べやすいものを数回に分けて摂取する。

午後問題101 このときの妊婦健康診査で「妊娠することは考えていなかったので、これから自分の身体にどういうことが起こるのか分かりません」とAさんから相談があった。看護師は、次の妊婦健康診査までに生じやすい変化について説明することにした。

Aさんに生じやすいのはどれか。

1.痔

2.便 秘

3.腰 痛

4.静脈瘤

午後問題101 解答 2

午後問題101 解説 食物摂取の減少や運動不足により便秘になりやすい。

午後問題102 Aさんは、妊娠23週に結婚し、パートナーの家に転居した。翌週の妊婦健康診査で、Aさんは「最近は、結婚や引っ越しで忙しかったです。これから新しい環境に慣れていきたいと思っています」と話した。妊娠経過は順調である。

このときに看護師がAさんに対して説明する内容で優先度が高いのはどれか。

1.保育所の選択

2.乳房の手入れ

3.側臥位での睡眠

4.妊婦健康診査の受診頻度

午後問題102 解答 4

午後問題102 解説 妊婦健康診査の受診頻度を説明する。

次の文を読み午後問題103~105の問いに答えよ。

Aさん(26歳、経産婦)は、夫(30歳)と長女(2歳)の3人で暮らしている。妊娠37週2日、これまでの妊娠経過に異常はない。9時に陣痛が開始し、10時に夫に付き添われ入院した。入院時、陣痛間欠9分、陣痛発作30秒であった。内診所見は子宮口2cm開大で、少量の羊水の流出を認めた。羊水混濁はなかった。21時30分に子宮口全開大、22時30分に3,200gの男児を正常分娩で出産した。会陰裂傷は第2度。23時に胎盤娩出し、子宮底の位置は臍髙で硬く触れた。児のApgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点。分娩2時間後、子宮底の位置は臍下1横指で硬く触れた。分娩時出血量は360ml。

午後問題103 Aさんの分娩時のアセスメントで適切なのはどれか。

1.正期産である。

2.適時破水である。

3.遷延分娩である。

4.分娩時出血量は異常である。

午後問題103 解答 1

午後問題103 解説 妊娠37週0日~妊娠41週6日までの分娩なので正期産である。

午後問題104 Aさんは、翌日1時に帰室した。5時、尿意はなかったが、トイレでの排泄を促し排尿がみられた。排尿後の観察で、子宮底の位置は臍下1横指で硬く触れ、悪露は赤色で量は中等量であった。会陰縫合部に異常はないが、痛みがあるため円座を使用している。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。

1.「下腹部を温めましょう」

2.「水分摂取を控えましょう」

3.「腹筋を強化する体操をしましょう」

4.「尿意がなくても3~4時間ごとにトイレに行きましょう」

午後問題104 解答 4

午後問題104 解説 一時的に尿閉や尿意の減弱などの排尿障害が起こることがあるので、尿意がなくても排尿を促す。

午後問題105 産褥3日。Aさんは母乳育児を希望している。Aさんの乳房の形は左右ともⅡa型で、乳房は緊満している。両乳頭に損傷はない。左腋窩に副乳があり「腫れて痛い」と話す。本日の児の体重は3,100gであった。

Aさんに対する看護師の援助で適切なのはどれか。

1.左腋窩に冷罨法を行う。

2.乳房マッサージを行う。

3.3時間ごとの授乳を勧める。

4.左乳房での授乳を中止する。

午後問題105 解答 1

午後問題105 解説 左腋窩に冷罨法を行う。

次の文を読み午後問題106~108の問いに答えよ。

Aさん(28歳、女性)は、両親と3人で暮らしている。24歳のときに統合失調症を発症し治療を開始している。Aさんは大学卒業後に一度就職したが、発症後に退職し、現在も無職である。2週前から元気がなく、自室に引きこもって独り言を言っているのが目立つようになったため、両親同伴で外来を受診した。両親からは、1年前から便秘が続き、Aさんが薬の副作用(有害事象)を気にするようになったという話があった。

午後問題106 Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

1.「薬は飲まないといけません」

2.「薬には副作用があるものですよ」

3.「便秘は副作用ではありませんよ」

4.「便秘の対処方法を一緒に考えましょう」

午後問題106 解答 4

午後問題106 解説 服薬は中断できないので、便秘の対処を考える。

午後問題107 診察では幻聴の悪化が認められたため、薬物治療の見直しが行われた。その後、定期的に両親同伴で外来通院を続けた。3か月後、幻聴は改善傾向を示し、規則正しい生活ができるようになった。外来の診察で、悪化した原因を改めて振り返ったところ、Aさんは「半年前から家族に分からないように薬をトイレに捨てていた」と話した。診察後、Aさんからそれを聞いた両親が、医師や看護師の目の前でAさんを大きな声で叱ると、Aさんの表情は険しくなった。

Aさんの両親に勧めるものとして適切なのはどれか。

1.心理教育

2.内観療法

3.自律訓練法

4.精神分析療法

午後問題107 解答 1

午後問題107 解説 家族が統合失調症を正しく理解し、適切な対応や望ましい接し方を身に付けるために心理教育が必要となる。

午後問題108 さらに3か月後、家事の手伝いができるようになり、家庭内で落ち着いた日常生活が送れるようになった。Aさんは「自分のことは自分でできるようになって、将来はまた働きたい」と話すようになり、社会復帰に向けて社会資源の利用を検討することになった。

この時点でAさんに紹介する社会資源で適切なのはどれか。

1.就労移行支援

2.地域活動支援センター

3.居宅介護〈ホームヘルプ〉

4.短期入所〈ショートステイ〉

5.共同生活援助〈グループホーム〉

午後問題108 解答 1、2(複数の正解があるため、複数の選択肢を正解として採点。)

午後問題108 解説 就労移行支援や地域活動支援センターを紹介する。

次の文を読み午後問題109~111の問いに答えよ。

Aちゃん(6歳、女児)は、重症の新生児仮死で出生した。誤嚥性肺炎で入退院を繰り返しているため、今回の入院で経鼻経管栄養法を導入し、退院後は週1回の訪問看護を利用することになった。現在は四肢と体幹の著しい運動障害があり、姿勢保持が困難で、移動および移乗は全介助である。声かけに笑顔はみられるが、指示に応じることはできない。

午後問題109 訪問看護師が行う母親への経管栄養法の指導で適切なのはどれか。

1.注入する前に排便させる。

2.注入中は側臥位を保つようにする。

3.カテーテルは毎日場所を変えて固定する。

4.家族と同じ食事を流動食にして注入する。

午後問題109 解答 3

午後問題109 解説 皮膚のびらんを防ぐため、カテーテルの固定場所を毎日変える。

午後問題110 訪問看護師は、Aちゃんの誤嚥性肺炎を予防するケアの方法を母親に指導することにした。

母親が行うAちゃんへのケアとして適切なのはどれか。

1.腹式呼吸を促す。

2.咳嗽の訓練を行う。

3.胸郭可動域の訓練を行う。

4.含嗽液を用いてうがいをさせる。

午後問題110 解答 3

午後問題110 解説 胸郭可動域の訓練を行う。

午後問題111 母親は「Aは来年の4月には小学校に入学する年齢だけど、入学に向けてどうすればよいのか分からない」と訪問看護師に相談した。

訪問看護師が行う援助として適切なのはどれか。

1.自宅に教員を派遣できる小学校に連絡する。

2.Aちゃんが入学できる特別支援学校を紹介する。

3.父親に仕事を調整してAちゃんの送迎をするよう勧める。

4.教育委員会に小学校入学に関する相談をするよう勧める。

午後問題111 解答 4

午後問題111 解説 入学の可否を決定するのは学校設置者なので、教育委員会への相談を勧める。

次の文を読み午後問題112~114の問いに答えよ。

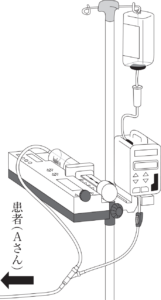

Aさん(78歳、男性)は、尿路感染症による敗血症で入院し、5日が経過した。中心静脈ラインから輸液ポンプを使用して乳酸加リンゲル液が投与され、その側管からシリンジポンプを使用してノルアドレナリンが投与されている。

午後問題112 朝9時、日勤の看護師が訪室したとき、シリンジポンプの閉塞と輸液ポンプの気泡混入の、2つのアラームが作動した。ノルアドレナリンの入ったシリンジは残量があり、乳酸加リンゲル液のボトルが空になっていた。各ポンプおよび各輸液ラインの状況を図に示す。

看護師がアラームを停止した後に行うこととして最も優先度が高いのはどれか。

1.乳酸加リンゲル液を準備する。

2.ノルアドレナリンを準備する。

3.輸液ポンプ内のラインの気泡を除く。

4.輸液ラインの閉塞や屈曲がないか確認する。

午後問題112 解答 4

午後問題112 解説 輸液が正確に投与できていない場合にアラームが鳴るので、ルートを確認する。

午後問題113 その直後、看護師はノルアドレナリンの投与量を医師の指示書で確認した。指示書には、午前6時に2ml/時間から1ml/時間へ投与量の減量の指示が記載されていたが、午前9時の投与量は2ml/時間のままであったことに気が付いた。

このときのAさんに対し看護師がアセスメントする項目で優先度が高いのはどれか。

1.血 圧

2.尿 量

3.血糖値

4.呼吸数

午後問題113 解答 1

午後問題113 解説 ノルアドレナリンには昇圧作用がある。

午後問題114 Aさんには有害事象はみられなかったが、医師の指示量の2倍のノルアドレナリンが3時間投与されていた。これは、医師がノルアドレナリンの減量を指示書に記載し、夜勤の担当看護師にそれを伝えたが、担当看護師が実際に減量することを忘れたことが原因だった。病棟では、リスクマネジメントとしてこの出来事の再発防止策を考えることとなった。

再発防止策で適切なのはどれか。

1.薬剤に関する研修会を企画する。

2.医療機器の操作方法を再教育する。

3.インシデントを起こした看護師は反省文を書くこととする。

4.医師の指示内容の変更時は、複数の看護師で情報共有をする。

午後問題114 解答 4

午後問題114 解説 ヒューマンエラー対策は、ミスを生じさせないシステム設計が効果的である。

次の文を読み午後問題115~116の問いに答えよ。

Aさん(23歳、男性)は、マラソンの途中で嘔吐し、意識混濁状態となり救急車で搬送された。来院時、体温39.5℃で、熱中症と診断された。気管挿管と人工呼吸器管理が実施された。膀胱留置カテーテルを挿入後に輸液療法を開始して、ICUに入室した。表面冷却と血管内冷却によって体温は37℃台に下降した。

既往歴 :特記すべきことはない。

身体所見:ICU入室時、ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉Ⅱ-20。体温37.8℃、呼吸数28/分、脈拍110/分、血圧94/74mmHg。暗赤色尿を1時間で20ml認めた。

検査所見:Hb16.8g/dl、Ht48.6%、Na130mEq/L、K6.5mEq/L、Cl 100mEq/L、クレアチンキナーゼ〈CK〉48,000IU/L、尿素窒素60mg/dl、クレアチニン2.4mg/dl、AST〈GOT〉70IU/L、ALT〈GPT〉88IU/L。尿一般検査でミオグロビン陽性。胸部エックス線写真および頭部CTで異常所見なし。心電図でSTの変化はなく、洞性頻脈を認めた。

午後問題115 このときのAさんの状態のアセスメントで適切なのはどれか。2つ選べ。

1.貧血である。

2.筋肉が傷害されている。

3.致死性不整脈が出現しやすい。

4.心原性ショックを起こしている。

5.利尿薬の使用が必要な状態である。

午後問題115 解答 2、3

午後問題115 解説 CK、AST、ALT高値より筋肉の障害がある。

午後問題116 Aさんは腎不全が悪化し、持続的血液透析を1週間実施した。入院後20日が経過し、Aさんは尿量100ml/時間以上、クレアチニン1.4mg/dlとなった。気管チューブと膀胱留置カテーテルは抜去され、状態は落ち着いている。ADLは拡大し、3日後に退院することとなった。

Aさんへの退院指導で適切なのはどれか。

1.水分を制限する。

2.蛋白質を制限する。

3.積極的に運動する。

4.生野菜を積極的に摂取する。

午後問題116 解答 2

午後問題116 解説 腎機能が低下しているので蛋白を制限する。

次の文を読み午後問題117、118の問いに答えよ。

Aさん(60歳、男性)は、自宅近くを散歩中に突然の胸痛が出現し、救急車を要請した。救急隊到着時のバイタルサインは、呼吸数28/分、脈拍100/分、血圧80/40mmHgであった。冷汗が著明で、前胸部から左肩にかけての激痛を訴えていた。問診で狭心症の既往歴があることが分かった。入院時の検査で急性心筋梗塞と診断された。

午後問題117 このときの検査所見として適切なのはどれか。

1.心電図のST上昇

2.左肺呼吸音の減弱

3.クレアチンキナーゼ〈CK〉の下降

4.胸部エックス線写真での心陰影の縮小

午後問題117 解答 1

午後問題117 解説 心筋梗塞ではST上昇は特徴的である。

午後問題118 緊急心臓カテーテル検査で左冠動脈起始部に90%の閉塞を認め、緊急冠動脈バイパス術が行われた。術後5日、集中治療室から一般病棟に転棟した。Aさんは「手術も無事終わって命が助かった。リハビリテーションが大切と聞いたので、頑張って廊下を歩きますよ」と看護師に話した。術後のADL拡大は順調に進み、Aさんは病棟内での200mの歩行が許可されている。胸部症状の出現や心電図の変化は認めない。

Aさんへの心臓リハビリテーションについて適切なのはどれか。

1.息苦しさが出現したら中止する。

2.気分の良いときに階段昇降を勧める。

3.衣服の着脱は家族に介助してもらう。

4.レジスタンストレーニングを中心に行う。

午後問題118 解答 1

午後問題118 解説 息苦しさが出現したら中止する。

次の文を読み午後問題119、120の問いに答えよ。

Aさん(32歳、女性)は、営業で外出の多い業務を担当している。1か月前から発熱、倦怠感、関節痛および顔面の紅斑が出現し、近くの医療機関を受診したところ、全身性エリテマトーデス〈SLE〉と診断され治療目的で入院した。入院時所見は身長160cm、体重55kg。血圧142/80mmHg。血液検査データは、白血球4,400/µl、血小板17.5万/µl、Hb12.5g/dl、クレアチニン2.5mg/dl、抗核抗体は陽性であった。

午後問題119 入院時のアセスメントで正しいのはどれか。

1.貧 血

2.出血傾向

3.易感染状態

4.腎機能低下

午後問題119 解答 4

午後問題119 解説 クレアチニン高値より腎機能が低下している。

午後問題120 Aさんはプレドニゾロン60mg/日のステロイド治療が開始となった。

Aさんへの説明で適切なのはどれか。

1.「食事の制限はありません」

2.「倦怠感が強いときは薬の中止を検討します」

3.「薬の影響で気分が大きく変動するかもしれません」

4.「職場復帰に備えて天気の良い日は散歩しましょう」

5.「治療で病状が改善すると抗核抗体が陰性になります」

午後問題120 解答 3

午後問題120 解説 ステロイドホルモンの副作用に気分障害がある。