午後問題31 インフォーマルサポートはどれか。

1.介護支援専門員による居宅サービス計画の作成

2.医師による居宅療養管理指導

3.近隣住民による家事援助

4.民生委員による相談支援

午後問題31 解答 3

午後問題31 解説 国などが行う公式な各種サービス(フォーマルサポート、フォーマルケア)に対して、家族や友人、近隣住民、ボランティアなど、非専門職による非公式な援助をいう。

午後問題32 ハイリスクアプローチについて正しいのはどれか。

1.費用対効果が高い。

2.成果が恒久的である。

3.一次予防を目的とする。

4.集団全体の健康状態の向上に貢献する。

午後問題32 解答 1

午後問題32 解説 ハイリスクアプローチは、健康障害を引き起こす可能性のある集団の中から、より高いリスクをもっている人に対して働きかけ病気を予防する。対象者が絞られているため、費用対効果は高い。

午後問題33 フィンク,S,L.の危機モデルの過程で第3段階はどれか。

1.防衛的退行

2.衝 撃

3.適 応

4.承 認

午後問題33 解答 4

午後問題33 解説 衝撃の段階、防御的退行の段階、承認の段階、適応の段階の順である。

午後問題34 クリティカル・シンキングの思考過程で正しいのはどれか。

1.物事を否定的にみる。

2.主観的情報を重視する。

3.直観的にアプローチをする。

4.根拠に基づいた判断を行う。

午後問題34 解答 4

午後問題34 解説 クリティカル・シンキングとは、自分の考えや常識的な考えをチェックしてより深く物事を考えることである。

午後問題35 学習支援として、集団指導よりも個別指導が望ましいのはどれか。

1.小学生へのインフルエンザ予防の指導

2.塩分摂取量が多い地域住民への食事指導

3.ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染者への生活指導

4.3~4か月児健康診査に来た保護者への離乳食の指導

午後問題35 解答 3

午後問題35 解説 性的接触以外の日常的な接触では感染することはないが、感染者が適切な治療を受けるためにも、生活指導にはプライバシーに配慮する。

午後問題36 感染症の成立過程において、予防接種が影響を与える要素はどれか。

1.病原体

2.感染源

3.感染経路

4.宿主の感受性

午後問題36 解答 4

午後問題36 解説 感染症は、主に「病原菌、感染経路、感受性宿主」の三つの要因が成り立ち成立する。

午後問題37 Aさん(85歳、女性)。左側の人工股関節置換術後10日である。日中は看護師の援助によって車椅子でトイレまで行くことは可能であるが、夜間はポータブルトイレを使用している。

Aさんの夜間の療養環境を整える上で適切なのはどれか。

1.足側のベッド柵は下げておく。

2.着脱しやすいスリッパを用意する。

3.ポータブルトイレはAさんのベッドの右側に置く。

4.移動時につかまれるようにオーバーテーブルを整える。

午後問題37 解答 3

午後問題37 解説 夜間はポータブルトイレを使用しているため、健側の足元である右側にトイレを置く。

午後問題38 1948年に、看護教育の現状等に関する大規模な調査報告書「これからの看護〈Nursing for the future〉」を著した人物はどれか。

1.リチャーズ,L.

2.ブラウン,E,L.

3.レイニンガー,M,M.

4.ゴールドマーク,J,C.

午後問題38 解答 2

午後問題38 解説 エスター・ブラウン。社会学者。看護の概念を健康の回復から健康の保持・増進までの包括的看護(総合看護)へと拡大させた。

午後問題39 ノンレム睡眠中の状態で正しいのはどれか。

1.骨格筋が弛緩している。

2.夢をみていることが多い。

3.大脳皮質の活動が低下している。

4.組織の新陳代謝が低下している。

午後問題39 解答 3

午後問題39 解説 レム睡眠では大脳皮質は覚醒時より強く活動している。

午後問題40 麻薬の取り扱いで正しいのはどれか。

1.看護師は麻薬施用者免許を取得できる。

2.麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。

3.アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。

4.麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。

午後問題40 解答 4

午後問題40 解説 麻薬の取り扱いは、麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。

午後問題41 成人に対する一次救命処置〈BLS〉において、胸骨圧迫と人工呼吸との回数比で正しいのはどれか。

1.20対1

2.20対2

3.30対1

4.30対2

午後問題41 解答 4

午後問題41 解説 成人のBLSで胸骨圧迫と人工呼吸との回数比は30:2である。

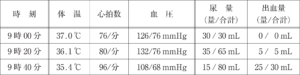

問題42 成人男性に対する全身麻酔下の膵頭十二指腸切除術が9時に開始されてから40分間の経過を表に示す。

9時40分の時点で、間接介助の看護師が医師に確認の上、実施することとして適切なのはどれか。

1.輸血を準備する。

2.下半身を心臓より高くする。

3.加温マットの設定温度を上げる。

4.次の尿量測定を40分後に実施する。

問題42 解答 3

問題42 解説 体温低下時には、からだの表面をブランケットやタオルケットで覆う。温水循環マットレスを手術台に敷く。温風式加温装置と専用ブランケットを使ってからだの表面に温風をあてる。

午後問題43 インスリン製剤について正しいのはどれか。

1.経口投与が可能である。

2.冷凍庫で長期保存ができる。

3.皮下注射は同じ部位に行う。

4.飛行機に搭乗する際は手荷物として持ち込む。

午後問題43 解答 4

午後問題43 解説 貨物室は温度変化が激しいので、インスリンは手荷物として機内に持ち込む。

午後問題44 廃用症候群を予防する方法で正しいのはどれか。

1.関節固定後の等張性運動

2.ギプス固定後からの等尺性運動

3.下腿の中枢から末梢へのマッサージ

4.足底板の装着による下腿三頭筋の収縮

午後問題44 解答 2

午後問題44 解説 筋肉の運動には、関節運動を伴う等張性収縮運動と関節運動を伴わない等尺性収縮運動がある。体が拘縮しないよう適度な運動やマッサージを行い、廃用症候群の予防をする。

午後問題45 造影CTの際に最も注意が必要なのはどれか。

1.閉所に対する恐怖がある患者

2.気管支喘息の既往がある患者

3.ペースメーカーを装着している患者

4.既往に上部消化管造影検査後の腹痛がある患者

午後問題45 解答 2

午後問題45 解説 気管支喘息患者は、造影剤による重篤な副作用の発現率が高い。現在喘鳴があり、薬物等により症状がコントロールされていない場合は、緊急検査以外、造影は行わない。

午後問題46 下垂体腺腫について正しいのはどれか。

1.褐色細胞腫が最も多い。

2.トルコ鞍の狭小化を認める。

3.典型的な視野障害として同名半盲がある。

4.代表的な外科治療として経鼻的な経蝶形骨洞法による下垂体切除術がある。

午後問題46 解答 4

午後問題46 解説 原則、経蝶形骨洞 腫瘍摘出術。腫瘍の種類、存在位置、大きさ、伸展方向などによって開頭腫瘍摘出術が選択される場合もある。

午後問題47 緑内障と診断された患者への説明で適切なのはどれか。

1.「治療すれば視野障害は改善します」

2.「水晶体の代謝が低下して起こる病気です」

3.「自覚症状がなくても進行しやすい病気です」

4.「眼瞼のマッサージが眼圧降下に効果的です」

午後問題47 解答 3

午後問題47 解説 隅角部の老化により房水が排出されなくなり眼球に溜まって眼圧が上ると緑内障が生じる。40歳以上の人に多く、中途失明原因では、第2位である。

午後問題48 梅毒について正しいのはどれか。

1.ウイルス感染症である。

2.感染経路は空気感染である。

3.治療の第一選択薬はステロイド外用薬である。

4.梅毒血清反応における生物学的偽陽性の要因に妊娠がある。

午後問題48 解答 4

午後問題48 解説 梅毒以外の感染症や膠原病、妊婦や免疫状態が低下している高齢者はまれに陽性となることがある。

午後問題49 老年期の加齢に伴う生殖器および生殖機能の変化で正しいのはどれか。

1.卵巣が肥大する。

2.膣壁が薄くなる。

3.精液中の精子がなくなる。

4.男性はテストステロンが増加する。

午後問題49 解答 2

午後問題49 解説 エストロゲン分泌が低下し、膣が萎縮する。

午後問題50 高齢者の薬物動態の特徴で正しいのはどれか。

1.薬物の吸収の亢進

2.薬物の代謝の亢進

3.薬物の排泄の増加

4.血中濃度の半減期の延長

午後問題50 解答 4

午後問題50 解説 薬物の併用で薬物動態的相互作用により吸収、分布、代謝、排泄に影響し薬物の血中濃度は高くなりやすい。また、半減期が延長するために長期間の効力を示すことが副作用となりやすい。

午後問題51 子どもの権利について述べている事項で最も古いのはどれか。

1.児童憲章の宣言

2.児童福祉法の公布

3.母子保健法の公布

4.児童の権利に関する条約の日本の批准

午後問題51 解答 2

午後問題51 解説 児童福祉法の公布は1947年に公布された。

午後問題52 ピアジェ,J.の認知発達理論において2~7歳ころの段階はどれか。

1.感覚―運動期

2.具体的操作期

3.形式的操作期

4.前操作期

午後問題52 解答 4

午後問題52 解説 前操作段階で他者の視点に立って理解することができず、自己中心性の特徴を持つ。

午後問題53 乳歯について正しいのはどれか。

1.6~8か月ころから生え始める。

2.5~7歳ころに生えそろう。

3.全部で28本である。

4.う蝕になりにくい。

午後問題53 解答 1

午後問題53 解説 生後6~8か月ころから生え始める。

午後問題54 乳児への散剤の与薬について、親に指導する内容で適切なのはどれか。

1.ミルクに混ぜる。

2.はちみつに混ぜる。

3.少量の水に溶かす。

4.そのまま口に含ませる。

午後問題54 解答 3

午後問題54 解説 乳児の散剤は、全量摂取可能な溶液量の白湯などで溶かす。

午後問題55 入院中に陰圧室に隔離すべき感染症はどれか。

1.麻 疹

2.風 疹

3.手足口病

4.流行性耳下腺炎

午後問題55 解答 1

午後問題55 解説 病院感染対策は空気予防策またはそれに準じた対策を行うため陰圧管理された個室に隔離を行う。

午後問題56 閉経について正しいのはどれか。

1.月経は永久に停止する。

2.子宮機能の低下で生じる。

3.原発性無月経のことである。

4.月経が3か月みられない時点で閉経と判定する。

午後問題56 解答 1

午後問題56 解説 エストロゲンの分泌が急激に減少し、閉経をむかえる。

午後問題57 正常な胎児の分娩機転について正しいのはどれか。

1.骨盤内嵌入時、胎児の背中は母体の背側にある。

2.胎児の前頭部が先進する。

3.胎児の顔は母体の背側を向いて娩出される。

4.肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。

午後問題57 解答 3

午後問題57 解説 第3回旋時は胎児の顔は肛門側を向く。

午後問題58 母子保健施策とその対象の組合せで正しいのはどれか。

1.育成医療 ――― 結核児童

2.養育医療 ――― 学齢児童

3.健全母性育成事業 ――― 高齢妊婦

4.養育支援訪問事業 ――― 特定妊婦

午後問題58 解答 4

午後問題58 解説 養育支援訪問事業は養育支援が特に必要であり、養育支援訪問事業による支援が必要と認められる家庭の児童及びその養育者を対象とする。特定妊婦とは出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦である。

午後問題59 精神保健活動における二次予防に該当するのはどれか。

1.地域の子育てサークルへの支援

2.休職中のうつ病患者への復職支援

3.企業内でのメンタルヘルス講座の開催

4.学校を長期間欠席している児童への家庭訪問

午後問題59 解答 4

午後問題59 解説 二次予防では早期発見、早期治療により病気の進行や障害への移行の予防する。

午後問題60 統合失調症の幻覚や妄想に最も関係する神経伝達物質はどれか。

1.ドパミン

2.セロトニン

3.アセチルコリン

4.ノルアドレナリン

午後問題60 解答 1

午後問題60 解説 中枢神経系に存在し、気持ちの抑揚に関与する神経伝達物質。中脳辺縁系でドパミンが過剰に放出されていると、幻覚や妄想などの陽性症状がみられる。