午後問題61 精神科デイケアの目的で最も適切なのはどれか。

1.陽性症状を鎮静化する。

2.家族の疾病理解を深める。

3.単身で生活できるようにする。

4.対人関係能力の向上を目指す。

午後問題61 解答 4

午後問題61 解説 精神科デイケアの目的は自己がおかれている状況に見合う努力目標を設定しうる力を啓発し探り、病気への構えを確かめ周囲への関わり方を自ら構成できるよう援助する。

午後問題62 健康保険法による訪問看護サービスで正しいのはどれか。

1.サービス対象は75歳以上である。

2.訪問看護師が訪問看護計画を立案する。

3.要介護状態区分に応じて区分支給限度基準額が定められている。

4.利用者の居宅までの訪問看護師の交通費は、診療報酬に含まれる。

午後問題62 解答 2

午後問題62 解説 主治医と連携を図り、適切な指定訪問看護を提供するため定期的に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主治医に提出しなければならない。

午後問題63 Aさん(75歳、男性)。1人暮らし。慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉のため、2年前から在宅酸素療法を開始し、週に2回の訪問看護を利用している。訪問看護師はAさんから「最近、洗濯物を干すときに息が苦しくて疲れるが、自分でできることは続けたい」と相談された。

Aさんの労作時の息苦しさを緩和する方法について、訪問看護師が行う指導で適切なのはどれか。

1.労作時は酸素流量を増やす。

2.呼吸は呼気より吸気を長くする。

3.動作に合わせて短速呼吸をする。

4.腕を上げるときは息を吐きながら行う。

午後問題63 解答 4

午後問題63 解説 上肢挙上動作は胸郭の動きが制限されるので吐きながら行う。

午後問題64 Aさん(80歳、男性)は、20年前に大腸癌でストーマを造設し、現在週1回の訪問看護を利用している。訪問看護師は、訪問時にAさんから「2日前から腹痛がある」と相談を受けた。Aさんのバイタルサインは、体温36.4℃、呼吸数24/分、脈拍84/分、血圧138/60mmHgである。

訪問看護師がAさんの腹痛をアセスメントするための情報で最も優先度が高いのはどれか。

1.排便の有無

2.身体活動量

3.食物の摂取状況

4.ストーマ周囲の皮膚の状態

午後問題64 解答 1

午後問題64 解説 毎日あった排便が急になくなり、腹痛・腹満・吐き気などの症状が現われてくれば腸閉塞が疑われる。そのため、排便の有無を確認して、腸閉塞でないことを確認する。

午後問題65 Aさん(70歳、男性)。1人暮らし。脳出血の手術後、回復期リハビリテ―ション病棟に入院中である。神経因性膀胱のため、膀胱留置カテーテルを挿入している。要介護2で、退院後は看護小規模多機能型居宅介護を利用する予定である。

退院後にAさんが行う膀胱留置カテーテルの管理で適切なのはどれか。

1.蓄尿バッグに遮光カバーをかぶせる。

2.カテーテルは大腿の内側に固定する。

3.外出前に蓄尿バッグの尿を廃棄する。

4.カテーテルと蓄尿バッグの接続は外さない。

午後問題65 解答 3

午後問題65 解説 外出時は畜尿バックを空にする。

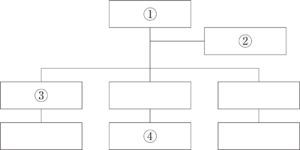

午後問題66 A病院の組織図を図に示す。

医療安全管理を担う部門が、組織横断的な活動をするのに適切なのはどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

午後問題66 解答 2

午後問題66 解説 ①は、病院の最終責任者であり、②は各部門を横断的に管理できる位置にある。③、④は各部門であり、同格の部門では、組織横断的な管理はできない。

午後問題67 高速道路で衝突事故が発生し、20人が受傷した。A病院は、5人の重症患者を受け入れ、あわただしい雰囲気となっている。

医療を安全かつ円滑に行うために、救急外来のリーダー看護師に求められる役割として 誤っているのはどれか。

1.チームで患者情報を共有する。

2.スタッフの役割分担を明確にする。

3.患者誤認が生じないように注意喚起する。

4.電話による安否の問い合わせに回答する。

午後問題67 解答 4

午後問題67 解説 リーダー看護師は冷静で正確な判断ができることが必要である。いかなる場合でも守秘義務は厳守される。

午後問題68 紙カルテと比較したときの電子カルテの特徴として正しいのはどれか。

1.データ集計が困難である。

2.診療録の保存期間が短い。

3.多職種間の情報共有が容易になる。

4.個人情報漏えいの危険性がなくなる。

午後問題68 解答 3

午後問題68 解説 正確なデータ入力により情報の中から必要なことを検索できる。また、ネットワークがつながった端末があれば、どこからでも情報を共有できる。

午後問題69 医療機関に勤務する看護師のうち、特殊健康診断の対象となるのはどれか。

1.内視鏡室で勤務する看護師

2.精神科病棟で勤務する看護師

3.血管造影室で勤務する看護師

4.一般病棟で勤務する夜勤専従の看護師

午後問題69 解答 3

午後問題69 解説 特殊健康診断は、有害物質の取扱いなど、人体に害のある業務に従事している労働者に対して行われる健康診断で、労働安全衛生法とじん肺法により実施が義務付けられている。

午後問題70 神経伝達物質と効果器の組合せで正しいのはどれか。

1.γ—アミノ酪酸〈GABA〉――― 気 管

2.アセチルコリン ――― 瞳孔散大筋

3.アドレナリン ――― 血 管

4.セロトニン ――― 心 筋

5.ドパミン ――― 汗 腺

午後問題70 解答 3

午後問題70 解説 交感神経を刺激し、心筋収縮力の上昇・血管拡張をきたす。

午後問題71 無対の静脈はどれか。

1.鎖骨下静脈

2.総腸骨静脈

3.内頸静脈

4.腕頭静脈

5.門 脈

午後問題71 解答 5

午後問題71 解説 無対の血管とは、左右両方にない血管である。

午後問題72 血液中の濃度の変化が膠質浸透圧に影響を与えるのはどれか。

1.血小板

2.赤血球

3.アルブミン

4.グルコース

5.ナトリウムイオン

午後問題72 解答 3

午後問題72 解説 血漿蛋白のつくる浸透圧を膠質浸透圧という。膠質浸透圧は約25mmHgである。

午後問題73 院内感染の観点から、多剤耐性に注意すべきなのはどれか。

1.ジフテリア菌

2.破傷風菌

3.百日咳菌

4.コレラ菌

5.緑膿菌

午後問題73 解答 5

午後問題73 解説 もともと、日和見感染菌であるが、免疫が低下している人に発症する。多くの抗生物質に非感受性であるため抗菌薬剤は適正に使用する。

午後問題74 過換気でみられるのはどれか。

1.骨格筋の弛緩

2.血中酸素分圧の低下

3.体循環系の血管の収縮

4.代謝性アルカローシス

5.血中二酸化炭素分圧の上昇

午後問題74 解答 3

午後問題74 解説 血液がアルカリ性に傾き血管の収縮が起きる。

午後問題75 乳癌の検査で侵襲性が高いのはどれか。

1.触 診

2.細胞診

3.MRI検査

4.超音波検査

5.マンモグラフィ

午後問題75 解答 2

午後問題75 解説 侵襲とは、「手術」「医療処置」のような、「生体を傷つけること」すべてを指す。

午後問題76 感染症と保健所への届出機関の組合せで正しいのはどれか。

1.結 核 ―――診断後7日以内

2.梅 毒 ―――診断後直ちに

3.E型肝炎 ―――診断後直ちに

4.腸管出血性大腸菌感染症 ―――診断後7日以内

5.後天性免疫不全症候群〈AIDS〉―――診断後直ちに

午後問題76 解答 3

午後問題76 解説 4類感染症は直ちに届け出る。

午後問題77 平成24年(2012年)の医療法の改正によって、医療計画には①疾病・②事業及び在宅医療の医療体制に関する事項を定めることとされている。

①と②に入る数字の組合せで正しいのはどれか。

① ②

1.4-4

2.4-5

3.5-4

4.5-5

5.6-6

午後問題77 解答 4

午後問題77 解説 4 疾病に、新たに精神疾患を追加し、5 事業並びに在宅医療に係る医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制に関する事項を医療計画に定めることとされた。

午後問題78 筋骨格系の加齢に伴う変化が発症の一因となるのはどれか。

1.肺結核

2.骨盤臓器脱

3.前立腺肥大症

4.加齢黄斑変性

5.慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉

午後問題78 解答 2

午後問題78 解説 妊娠、出産、慢性的な便秘等で膀胱や子宮、直腸を支えている骨盤底筋群の靭帯、筋膜が伸びたり断裂、また加齢による筋肉の衰えで骨盤臓器脱が生じる。

午後問題79 平成25年度(2013年度)の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」における要介護施設従事者等による虐待で最も多いのはどれか。

1.性的虐待

2.介護等放棄

3.身体的虐待

4.心理的虐待

5.経済的虐待

午後問題79 解答 3

午後問題79 解説 身体的虐待は暴力的行為などで身体に傷やアザや痛みを与える行為、外部との接触を意図的・継続的に遮断する行為など。

午後問題80 Aさん(66歳、女性)は、4年前に前頭側頭型認知症と診断され、介護老人福祉施設に入所している。時々、隣の席の人のおやつを食べるため、トラブルになることがある。

この状況で考えられるAさんの症状はどれか。

1.脱抑制

2.記憶障害

3.常同行動

4.自発性の低下

5.物盗られ妄想

午後問題80 解答 1

午後問題80 解説 脱抑制とは、衝動や感情を抑えることが不能になった状態をいう。

午後問題81 社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為はどれか。

1.摘 便

2.創処置

3.血糖測定

4.喀痰吸引

5.インスリン注射

午後問題81 解答 4

午後問題81 解説 平成24年4月より、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下でたんの吸引や経管栄養の医療行為を実施できることになった。

午後問題82 精神障害者のリカバリ〈回復〉について正しいのはどれか。

1.ストレングスモデルが適用される。

2.目標に向かう直線的な過程である。

3.精神疾患が寛解した時点から始まる。

4.精神障害者が1人で達成を目指すものである。

5.精神障害者が病識を獲得するまでの過程である。

午後問題82 解答 1

午後問題82 解説 リカバリーとは、障害を持つその人が自分の人生における重要な決定をする主導権を持つこと、人生の経験を理解するようになること、人生ヘの前向きなアプローチをとること、自分のウェルネス(健康・元気)を促進する際に、積極的なステップを取ることができること、希望を持ち、人生を楽しむことができることを意味する。

午後問題83 健常な成人の心臓について、右心室と左心室で等しいのはどれか。2つ選べ。

1.単位時間当たりの収縮の回数

2.拡張時の内圧

3.収縮時の内圧

4.心室壁の厚さ

5.1回拍出量

午後問題83 解答 1、5

午後問題83 解説 正常であれば、心拍数や心拍出量に左右差はない。

午後問題84 難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。

1.申請に基づく特定医療費の支給

2.難病の治療方法に関する調査及び研究の推進

3.指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定

4.支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定

5.難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定

午後問題84 解答 2、5

午後問題84 解説 わが国の難病対策の5本柱は調査研究の推進、医療施設等の整備、医療費の自己負担の軽減、地域における保健・医療福祉の充実・連携、QOLの向上を目指した福祉施策の推進である。

午後問題85 急性期の患者の特徴で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.症状の変化が乏しい。

2.エネルギー消費量が少ない。

3.身体の恒常性が崩れやすい。

4.生命の危機状態になりやすい。

5.セルフマネジメントが必要となる。

午後問題85 解答 3、4

午後問題85 解説 急変をしやすく、劇的に変化することが多い。

午後問題86 甲状腺ホルモンの分泌が亢進した状態の身体所見について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.徐 脈

2.便 秘

3.眼球突出

4.皮膚乾燥

5.手指振戦

午後問題86 解答 3、5

午後問題86 解説 バセドウ病の場合、甲状腺ホルモンの過剰な合成・分泌により、代謝が亢進する。

午後問題87 下部尿路症状のうち蓄尿症状はどれか。2つ選べ。

1.尿失禁

2.残尿感

3.腹圧排尿

4.尿線途絶

5.尿意切迫感

午後問題87 解答 1、5

午後問題87 解説 下部尿路症状は、蓄尿症状・排出症状・排尿後症状の3つに大別される。

午後問題88 妊娠の成立の機序で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.原始卵胞から卵子が排出される。

2.排卵後の卵子は卵管采によって卵管に取り込まれる。

3.受精は精子と卵子との融合である。

4.受精卵は子宮内で2細胞期になる。

5.着床は排卵後3日目に起こる。

午後問題88 解答 2、3

午後問題88 解説 受精とは精子が卵子の中に入り込み、細胞分裂によって成長可能な状態になること。

午後問題89 Aさん(65歳、女性)は、5年前に乳癌の左胸筋温存乳房切除術と左腋窩リンパ節郭清術を受けた。1年前に大腿骨転移のため日常生活動作〈ADL〉に一部介助が必要となり、訪問看護を利用し在宅で療養している。Aさんの左上腕内側の皮膚をつまむと健側より厚みがある。

訪問看護師がAさんに指導する左上腕のケア方法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.指圧する。

2.皮膚の露出は少なくする。

3.保湿クリームを塗布する。

4.ナイロン製タオルで洗う。

5.アルカリ性石けんで洗浄する。

午後問題89 解答 2、3

午後問題89 解説 リンパ節郭清術を行った場合は、郭清によりリンパ液の流れが滞り、リンパ液が徐々に皮下組織に貯まることでリンパ浮腫が起こる。

午後問題90 出生体重3,200gの新生児。日齢3の体重は3,100gである。

このときの体重減少率を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第2位を四捨五入すること。

:①、②%

① ②

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

午後問題90 解答 3、1

午後問題90 解説 (3200-3100)÷3200×100=3.13%