午後問題61 平成28年(2016年)の人口動態統計における日本の出生で正しいのはどれか。

1.出生数は過去10年で最低である。

2.出生数は100万人を上回っている。

3.合計特殊出生率は過去10年で最低である。

4.第1子出生時の母の平均年齢は30歳未満である。

午後問題61 解答 1

午後問題61 解説 平成28年の出生数は976,978人、過去10年で最低である。

午後問題62 エストロゲン低下によって更年期の女性に起こるのはどれか。

1.骨量の低下

2.内臓脂肪の減少

3.脳血流量の増加

4.HDLコレステロールの上昇

午後問題62 解答 1

午後問題62 解説 閉経後3年で急激な骨量低下が起こり、骨粗鬆症を生じやすくなる。

午後問題63 順調に分娩が進行している産婦から「膣から水っぽいものが流れ、下着が濡れた」と看護師に訴えがあった。流出したものを確認すると、量は少量で、羊水特有の臭いを認めた。

その時の産婦への対応で優先されるのはどれか。

1.更衣を促す。

2.体温を測定する。

3.食事摂取を勧める。

4.胎児心拍数を確認する。

午後問題63 解答 4

午後問題63 解説 特に早期破水では胎児の成長発達の程度、胎児心拍数を観察する。

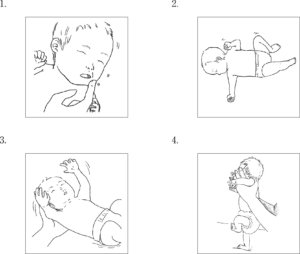

午後問題64 新生児の反応の図を示す。

Moro〈モロー〉反射はどれか。

午後問題64 解答 3

午後問題64 解説 モロー反射は出生時~4か月頃までにみられ、振動や音など身体に対する刺激で誘発される反射。児は両手を広げ抱きかかえるような動きをし、同時に両足も同じ様の動きをする。

午後問題65 飲酒したい欲求を抑圧した人が、酩酊状態の人の行動を必要以上に非難する防衛機制はどれか。

1.昇 華

2.転 換

3.合理化

4.反動形成

午後問題65 解答 4

午後問題65 解説 反動形成は、好きな子の悪口を言ったりし、気持ちと反対の態度をとる。

午後問題66 アギュララ,D.C.が提唱した危機〈クライシス〉を回避する要因で正しいのはどれか。

1.情緒的サポート

2.適切な対処機制

3.問題志向のコーピング

4.ソーシャルインクルージョン

午後問題66 解答 2

午後問題66 解説 バランス保持要因が一つでも欠けていると、不均衡状態が持続して危機に陥るとアギュララは述べている。

午後問題67 精神障害の三次予防の内容で適切なのはどれか。

1.うつ病患者の復職支援

2.住民同士のつながりの強化

3.精神保健に関する問題の早期発見

4.ストレス関連障害の発症予防に関する知識の提供

午後問題67 解答 1

午後問題67 解説 精神障害の三次予防は、精神疾患の治療後の社会復帰やアフターケア、再発の予防や精神障害者の社会復帰、地域ケアを指す。

午後問題68 成人期早期に、見捨てられることに対する激しい不安、物質乱用や過食などの衝動性、反復する自傷行為、慢性的な空虚感、不適切で激しい怒りがみられ、社会的、職業的に不適応を生じるのはどれか。

1.回避性人格〈パーソナリティ〉障害

2.境界性人格〈パーソナリティ〉障害

3.妄想性人格〈パーソナリティ〉障害

4.反社会性人格〈パーソナリティ〉障害

午後問題68 解答 2

午後問題68 解説 境界性人格〈パーソナリティ〉障害は、気分、行動、対人関係、自己像などの面で著しく不安定さを呈し、衝動的に激怒したり、自傷行為や浪費、万引き、過食など、まったく予期できない問題行動を引き起こしたりする。

午後問題69 医療保護入院で正しいのはどれか。

1.入院の期間は72時間に限られる。

2.患者の家族等の同意で入院させることができる。

3.2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。

4.精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。

午後問題69 解答 2

午後問題69 解説 保護者の同意があるとき、精神病院の管理者は、本人の同意がなくても入院させることができる。

午後問題70 Aさん(55歳、男性)は、妻と2人暮らし。建築士として主にデスクワークの仕事を行っていた。脊髄損傷のため下半身の不完全麻痺となり、リハビリテーション専門の病院へ転院した。電動車椅子を用いて室内の動作は自立できるようになった。退院調整部門の看護師との面接でAさんから「元の職場に戻りたい」と話があった。

Aさんの自己決定を支援する看護師の助言で適切なのはどれか。

1.「元の職場の仕事を在宅勤務に変更しましょう」

2.「デスクワークなので職場復帰は可能と思います」

3.「職場復帰にあたりAさんが課題と思うことを整理しましょう」

4.「元の職場にこだわらずAさんの障害にあった職場を探しましょう」

午後問題70 解答 3

午後問題70 解説 まず、Aさんが利用できる社会資源を見つけ出すことから始める。

問題71 訪問看護事業所で正しいのはどれか。

1.24時間対応が義務付けられている。

2.自宅以外への訪問看護は認められない。

3.特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。

4.従事する看護師は臨床経験3年以上と定められている。

午後問題71 解答 3

午後問題71 解説 開設には法人格が必要である。

午後問題72 Aさん(78歳、男性)は、妻(75歳)と2人暮らし。脳梗塞の既往がある。妻から「最近、夫は食事をむせずに食べることができるが、口の中に食べ物が残っていることが多い。夫の食事について助言が欲しい」と訪問看護師に相談があった。

妻への訪問看護師の助言で適切なのはどれか。

1.「食事にとろみをつけましょう」

2.「自助具を使って食事をしましょう」

3.「口に入れる1回量を少なくしましょう」

4.「食事前に舌の動きを促す運動をしましょう」

午後問題72 解答 4

午後問題72 解説 食べ物が口の中によく残るのは、舌圧の低下などに原因があるので舌の筋力を強化する。

午後問題73 皮下埋込みポートを用いた在宅中心静脈栄養法〈HPN〉で適切なのはどれか。

1.抜針して入浴することができる。

2.24時間持続する注入には適さない。

3.同居の家族がいることが必須条件である。

4.外出時に輸液ポンプを使うことはできない。

午後問題73 解答 1

午後問題73 解説 入浴後異常がなければ何もすることはない。

午後問題74 与薬の事故防止に取り組んでいる病院の医療安全管理者が行う対策で適切なのはどれか。

1.与薬の業務プロセスを見直す。

2.医師に口頭での与薬指示を依頼する。

3.病棟ごとに与薬マニュアルを作成する。

4.インシデントを起こした職員の研修会を企画する。

午後問題74 解答 1

午後問題74 解説 事故をおこさないシステムを構築する。

午後問題75 Aさん(55歳、女性)は、1人暮らし。Aさんには視覚障害があり、光と輪郭がぼんやりわかる程度である。食事の準備や室内の移動は自立している。震度6の地震が発生した。Aさんは、避難所に指定されたバリアフリーの公民館に近所のBさんと避難した。公民館には複数の部屋がある。避難所の開設初日に医療救護班として看護師が派遣された。

避難所生活を開始するAさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

1.BさんをAさんの介助者とする。

2.Aさんの肩に触れてから声をかける。

3.Aさんにはトイレに近い部屋を割りあてる。

4.移動するときはAさんの手を引っ張って誘導する。

午後問題75 解答 3

午後問題75 解説 トイレへの移動を気遣うあまり、飲水制限することのないように介助者の負担を軽減する。

午後問題76 朝9時に大規模地震が発生した。病棟の患者と職員の安全は確認できた。病棟内の壁や天井に破損はなかったが、病院は、停電によって自家発電装置が作動した。

病棟の看護師長が行う対応で適切なのはどれか。

1.災害対策本部を設置する。

2.災害時マニュアルを整備する。

3.隣接する病棟に支援を要請する。

4.スタッフに避難経路の安全確認を指示する。

午後問題76 解答 4

午後問題76 解説 建物に損傷がないので、避難経路の確保をする。

午後問題77 Aさん(28歳、男性)。海外出張で訪れたアフリカ地域から帰国後1週に39℃の発熱と解熱を繰り返すため外来を受診した。腹部症状は特にない。

予測される感染症はどれか。

1.マラリア

2.コレラ

3.赤 痢

4.破傷風

午後問題77 解答 1

午後問題77 解説 マラリア原虫をもった蚊に刺され感染する。熱帯・亜熱帯地域で流行している。潜伏期間(1週間~3週間)後、発熱、寒気、頭痛、嘔吐、関節痛、筋肉痛などがみられる。

午後問題78 看護師の特定行為で正しいのはどれか。

1.診療の補助である。

2.医師法に基づいている。

3.手順書は看護師が作成する。

4.特定行為を指示する者に歯科医師は含まれない。

午後問題78 解答 1

午後問題78 解説 保健師助産師看護師法で、「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくは褥婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

午後問題79 ( )の組織を還流した血液は心臓に戻る前に肝臓を通過する。

( )に入るのはどれか。

1.舌

2.食 道

3.小 腸

4.腎 臓

5.下 肢

午後問題79 解答 3

午後問題79 解説 血液が門脈を通過するのは腹腔内臓器と脾臓である。

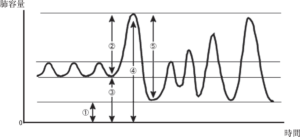

午後問題80 「安静時呼吸」、「深呼吸」、「徐々に深くなっていく呼吸」に伴う肺容量の変化を図に示す。

肺活量を示すのはどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

5.⑤

午後問題80 解答 5

午後問題80 解説 肺活量とは、最大吸気から呼出できる最大のガス量をいう。

午後問題81 健常な成人において、血液中のグルコース濃度が低下した時に、グルカゴンの働きでグリコゲンを分解してグルコースを生成し、血液中に放出すのはどれか。

1.肝 臓

2.骨格筋

3.脂肪組織

4.心 臓

5.膵 臓

午後問題81 解答 1

午後問題81 解説 血中のグルコースが過剰なときはグリコゲンとして肝臓内に蓄え、血中のグルコースが不足するとグリコゲンを分解して血中のグルコースを増す。

午後問題82 関節運動はないが筋収縮が認められる場合、徒手筋力テストの結果は( )/5と表記する。

( )に入るのはどれか。

1.1

2.2

3.3

4.4

5.5

午後問題82 解答 1

午後問題82 解説 筋力テストの目安は「良 fair 3」が基本である。これは重力に抗して全可動域の運動ができる状態。

午後問題83 加齢黄斑変性の症状はどれか。

1.羞 明

2.霧 視

3.飛蚊症

4.眼圧の亢進

5.中心視野の欠損

午後問題83 解答 5

午後問題83 解説 加齢黄斑変性は網膜色素上皮の下に老廃物が蓄積し黄斑部が障害される。中心視野はゆがんで見えるが、周辺は正常である。

午後問題84 高齢者が共同生活をする施設で、感染の拡大予防のために個室への転室などの対応を必要とするのはどれか。

1.白 癬

2.帯状疱疹

3.蜂窩織炎

4.角化型疥癬

5.皮膚カンジダ症

午後問題84 解答 4

午後問題84 解説 角化型(ノルウェー)疥癬は感染力が強いため短時間の接触や衣類や寝具を介した間接接触や落屑でも感染する。

午後問題85 3歳児の排泄行動の発達に該当するのはどれか。

1.夜尿をしなくなる。

2.尿意を自覚し始める。

3.排便後の後始末ができる。

4.トイレに行くまで排尿を我慢できる。

5.遊びに夢中になっても排尿の失敗がなくなる。

午後問題85 解答 4

午後問題85 解説 3歳半頃には小便の自立がみられる。

午後問題86 全身性エリテマトーデス〈SLE〉で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.遺伝素因の関与が大きい。

2.発症には男性ホルモンが関与する。

3.中枢神経症状は生命予後に影響する。

4.Ⅰ型アレルギーによる免疫異常である。

5.適切に治療しても5年生存率は50%である。

午後問題86 解答 1、3

午後問題86 解説 全身性エリテマトーデス〈SLE〉は何らかの遺伝的素因を背景として、感染、性ホルモン、紫外線、薬物などの環境因子が加わって発症すると考えられている。

午後問題87 大量の輸液が必要と考えられる救急患者はどれか。2つ選べ。

1.前額部の切創で出血している。

2.オートバイの事故で両大腿が変形している。

3.プールの飛び込み事故で四肢が動かない。

4.デスクワーク中に胸が苦しいと言って倒れている。

5.火事で顔面、胸腹部、背部および両上肢にⅡ度の熱傷を負っている。

午後問題87 解答 2、5

午後問題87 解説 出血性ショックが予測される。

午後問題88 胃食道逆流症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.青年期に多い。

2.高脂肪食の摂取を勧める。

3.食後は左側臥位で休息する。

4.下部食道括約筋の弛緩が関与する。

5.H2受容体拮抗薬によって自覚症状が緩和する。

午後問題88 解答 4、5

午後問題88 解説 下部食道括約筋の収縮力の低下が原因である。

午後問題89 健やか親子21(第2次)の基盤課題Bのうち、学童期・思春期の課題の指標となっているのはどれか。2つ選べ。

1.十代の喫煙率

2.十代の自殺死亡率

3.十代の定期予防接種の接種率

4.児童・生徒における不登校の割合

5.児童・生徒におけるむし歯(う歯)の割合

午後問題89 解答 1、2

午後問題89 解説 基盤課題Bは学童期・思春期から成人に向けた保健対策である。

午後問題90 1,500mⅬの輸液を朝9時からその日の17時にかけて点滴静脈内注射で実施する。

20滴で1mⅬの輸液セットを用いた場合の1分間の滴下数を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答:① ②滴/分

① ②

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

午後問題90 解答 6,3

午後問題90 解説 1500×20=30,000滴を8時間で滴下するので、30,000滴÷480分=62.5滴