次の文を読み午前問題91~93の問いに答えよ。

Aさん(60歳、男性、会社員)は息子2人が独立して遠方で暮らしており、2年前に妻と死別して以来、1人暮らし。直腸癌と診断され、腹会陰式直腸切断術、人工肛門造設術を行うと外来で説明を受けた。Aさんは看護師に対して「人工肛門を作ると聞いています。便が出てくる場所がどこなのかよくわからなくてイメージできない」と話した。

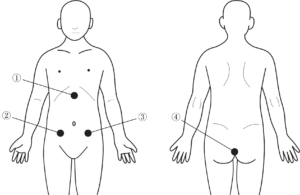

午前問題91 人体の全面と背面を図に示す。

Aさんの人工肛門が増設される位置はどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

午前問題91 解答 3

午前問題91 解説 腹部と会陰部の両方から直腸を切断し、人工肛門を結腸に造設する。

午前問題92 Aさんの手術は予定通り終了した。

術後1日、会陰部から挿入されたドレーンからは、淡血性の廃液が10mL/時で流出していた。バイタルサインが安定していることを確認した後、Fowler〈ファウラー〉位にして15分が経過したところで、Aさんからナースコールがあった。看護師が訪室すると「おしりが濡れているような気がする」と言う。確認すると、会陰部のガーゼに淡血性の浸出液を認めた。

Aさんへの対応で最も優先度が高いのはどれか。

1.Fowler〈ファウラー〉位から仰臥位にする。

2.ドレーンの屈曲を確認する。

3.排液バッグを交換する。

4.会陰部を消毒する。

午前問題92 解答 2

午前問題92 解説 刺入部からの排液の漏れが原因と予測できるので、まずドレーンの屈曲を確認する。

午前問題93 術後10日、Aさんは退院日が決まり、「落ち着いたら仕事に復帰します。1人暮らしなので、自分で人工肛門を管理しないといけないですね」と述べた。

Aさんの退院に際し、人工肛門の管理に関する看護師の指導で正しいのはどれか。

1.「面板は1日2回交換してください」

2.「装具の交換は滅菌手袋を使用してください」

3.「面板除去部の皮膚はお湯で洗浄してください」

4.「定期的に人工肛門の大きさを確認してください」

午前問題93 解答 4

午前問題93 解説 一般的に手術直後のストーマサイズは不安定で、時間が経過するにつれて少しずつ小さくなり安定してくる。

次の文を読み午前問題94~96の問いに答えよ。

Aさん(50歳、男性、会社員)は妻と高校生の息子との3人暮らし。仕事を生きがいに働き続けていた。慢性腎不全のため透析治療が必要になったが、本人の希望で連続携行式腹膜灌流法〈CAPD〉を導入することになり入院した。Aさんはこれからの生活がどのようになるのかを看護師に質問した。

午前問題94 Aさんに対する説明として正しいのはどれか。

1.「食事療法が必要です」

2.「通院は週に2、3回必要です」

3.「宿泊を伴う旅行はできません」

4.「カテーテル挿入術後の翌日から入浴できます」

午前問題94 解答 1

午前問題94 解説 CAPD療法の場合、食事、飲水は血液透析に比べて制限はゆるやかである。

午前問題95 Aさんはできるだけ早い職場復帰を望んでおり、入院中はCAPDの操作に熱心に取り組んでいた。退院後、CAPDを1日4回(0時、6時、12時、18時)行うことになった。

Aさんが会社の昼休みにCAPDを行うために必要な設備はどれか。2つ選べ。

1.透析液を保管する冷蔵庫

2.透析液を温める電子レンジ

3.透析液の交換時に使用する個室

4.CAPDの物品を保管する専門棚

5.透析液の貯留中に使用するベッド

午前問題95 解答 3,4

午前問題95 解説 保管する部屋の環境は、直射日光が当たらない、湿気やほこりが少ない、透析液の重さに耐えられる棚の設置ができる必要がある。

午前問題96 Aさんは「主治医からCAPDの合併症に腹膜炎があると聞きました。腹膜炎に早く気付くにはどうすればよいですか」と看護師に質問した。

Aさんに指導する観察項目はどれか。2つ選べ。

1.腹 痛

2.体重の増加

3.腹部の張り

4.下肢のむくみ

5.透析液の排液のにごり

午前問題96 解答 1,5

午前問題96 解説 腹膜炎では、透析液の排液のにごり、発熱、腹痛、悪心、吐気、下痢、便秘などの症状がみられる。

次の文を読み午前問題97~99の問いに答えよ。

Aさん(70歳、女性)は1人暮らし。夫とは1年前に死別した。近くの診療所で高血圧症と心不全と診断され、内服治療をしていた。月1回は診療所で内服薬の処方と食事指導や体重測定などの生活指導を受けていたが、時々薬を飲んだことを忘れてしまうことがあった。日常生活は自立しており、認知機能は午前問題ない。週2日、事務職のパートとして働いており、電車を使って通勤していた。息子(42歳)と娘(37歳)は仕事のため遠方に住んでいる。1か月前からAさんは家事や外出するときに軽い息切れを感じるようになり、2、3日前からは咳と痰が出るようになった。両足のむくみが出てきたため、診療所から自宅近くの病院を紹介され外来受診した。

身体所見:意識は清明。身長159cm、体重61.3kg。体温37.1℃、呼吸数21/分、脈拍95/分、不整、血圧164/96mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(room air)。両下肢に経度の浮腫を認めた。

午前問題97 外来看護師がAさんに対して優先して確認するのはどれか。

1.通院の方法

2.最近の体重の増減

3.パートの仕事内容

4.自宅での1日の過ごし方

午前問題97 解答 2

午前問題97 解説 内服薬の飲み忘れなどの急性憎悪の可能性がある。心不全の状態を確認するために、体重の増減を確認する。

午前問題98 診察の結果、Aさんは心不全の悪化を認めたため入院することになり、個室を希望した。入院後、酸素マスクによる酸素療法や利尿薬による薬物療法、塩分制限などの食事療法が開始された。入院3日、夜勤の看護師から日勤の看護師への朝の申し送りで、昨晩のAさんは夜間全く眠っていないこと、「ここはどこですか」と繰り返し尋ねてきたこと、娘が学校から帰ってくるのを待っていると言って病室の入り口を気にしていたことが報告された。日勤の看護師は、Aさんの睡眠状況を改善する必要があると考え、Aさんへの対応について検討した。

看護師のAさんへの対応で適切なのはどれか。

1.終日、病室を明るくする。

2.日中眠っていたら覚醒を促す。

3.睡眠導入薬の使用を医師に相談する。

4.夜間覚醒している場合は、夜は眠るよう説得する。

午前問題98 解答 2

午前問題98 解説 Aさんは入院による環境変化のストレスなどからせん妄状態であることが考えられるため、現実感覚が取り戻せるよう支援する。

午前問題99 入院後10日。入院治療により全身状態は改善し、夜間の睡眠もとれるようになったため、Aさんは退院することになった。Aさんは「入院していて体力が落ちてしまい、動くと疲れてしまう」と言っている。また、看護師に「医師から退院したら元の仕事はしてよいといわれました。これまでの生活を続けたいと思っています。また入院するのは嫌なので、今後の生活で気をつけることはありますか」と尋ねてきた。

このときの看護師の対応で適切なのはどれか。

1.「薬の管理はお薬カレンダーを使いましょう」

2.「通勤するときに駅の階段を使いましょう」

3.「水分は1日2,000mL摂りましょう」

4.「塩分は1日9g摂りましょう」

午前問題99 解答 1

午前問題99 解説 服薬コンプライアンスの向上には、飲み忘れを防止するためにお薬カレンダーなどで注意喚起をする。

次の文を読み午前問題100~102の問いに答えよ。

Aちゃん(生後24日、女児)は両親と3人暮らし。母親が母子健康手帳の便色カードを見て、Aちゃんの便色が気になったため、Aちゃんを連れて近所の小児科医院を受診した。Aちゃんは在胎39週、出生体重3,100g、出生時に異常はない。

現在、混合栄養で体重は3,700gである。体温37.2℃、呼吸数36/分、心拍数108/分、整、血圧78/44mmHg。眼球結膜に黄染を認める。

血液検査結果:Hb12.6g/dL、白血球7,800/μL、血小板21万/μL、プロトロンビン時間〈PT〉88%、総ビリルビン11.3mg/dL、直接ビリルビン9.5mg/dL、AST96U/L、ALT126U/L。

紹介先の病院で腹部超音波検査をした結果、Aちゃんは胆道閉鎖症の疑いがあり入院した。

午前問題100 Aちゃんの便として考えられるのはどれか。

1.褐色便

2.灰白色便

3.タール便

4.イチゴゼリー様便

午前問題100 解答 2

午前問題100 解説 胆道閉鎖症は児の皮膚や眼球結膜の黄染や白っぽい色の便(灰色がかった白色)、濃い黄色の尿がみられる。

午前問題101 Aちゃんは入院7日に術中胆道造影検査で胆道閉鎖症と確定診断された。手術は無事に終了した。術後は絶食となり、腹腔ドレーンが挿入され、持続的点滴静脈内注射が行われている。母親は疾患や治療について理解できている。術後3日、付き添っていた母親は看護師に「Aはおなかが空いて泣き止まないし、私はAを抱っこもできず、何もしてあげられません。つらいです」と涙を浮かべて話した。

看護師の母親への対応で、最も適切なのはどれか。

1.話しかけやおしゃぶりの活用など母親ができることを伝える。

2.早期発見だったのでAちゃんは早く退院できると説明する。

3.心療内科の受診を勧める。

4.患者家族会を紹介する。

午前問題101 解答 1

午前問題101 解説 今の状態で母親ができることを伝える。

午前問題102 術後5日、Aちゃんは携行摂取が可能になり順調に経過している。医師から母親に、胆汁の排泄を促すために利胆薬の内服が重要であると説明があり、散剤が処方された。母親から看護師に「赤ちゃんに粉の薬をどうやって飲ませたらよいのでしょうか」と質問があった。看護師は散剤を( )に混ぜて飲ませることを説明した。

( )に入るのはどれか。

1.果 汁

2.白 湯

3.人工乳

4.はちみつ

午前問題102 解答 2

午前問題102 解説 薬剤を飲ませるときには、少量の白湯に溶かして、完全に飲んだことを確かめる。

次の文を読み午前問題103~105の問いに答えよ。

Aさん(30歳、初産婦)はⅩ年2月5日に妊婦健康診査のために来院した。Ⅹ年2月のカレンダーにAさんの受診日と分娩予定日を示す。

午前問題103 看護師は、医師からAさんの母子健康手帳に受診時の妊娠週数と日数を記入するよう依頼された。

Aさんの受診時の妊娠週数および日数で正しいのはどれか。

1.妊娠35週5日

2.妊娠35週6日

3.妊娠36週5日

4.妊娠36週6日

午前問題103 解答 3

午前問題103 解説 2月28日は40週0日なので、逆算すると2月6日は36週6日となり、前日は36週5日となる。

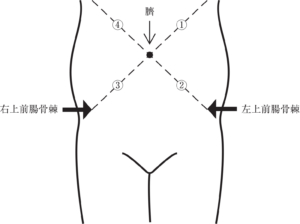

午前問題104 AさんにLeopold〈レオポルド〉触診法で触診を行ったところ、第2胎向で、子宮底付近にやや柔らかい球状の塊を、恥骨結合側に硬い球状のものを触れた。

腹部前面を図に示す。

Aさんの胎児心音聴取部位で適切なのはどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

午前問題104 解答 3

午前問題104 解説 第2頭位では、児背が母体の右臍棘線中央に位置し、その近くで胎児心音が聴取できる。

午前問題105 Aさんは「自分の子どもが生まれて、どんなふうにあやすかな、とか、オムツを替えるかなと自分が子育てをしている場面を思い浮かべます」と笑顔で話している。看護師はAさんの様子をルービン,R.が示した母親役割獲得過程に当てはめてどの段階にあるかをアセスメントした。

Aさんのアセスメントで適切なのはどれか。

1.空 想

2.模 倣

3.取り込み

4.ロールプレイ

午前問題105 解答 1

午前問題105 解説 ルービンの概念モデルは、女性が母親としての役割を獲得するまでに、「模倣」「ロールプレイ」「空想」「取り込み-投影-拒絶」「悲嘆作業」という5段階をたどる。

次の文を読み午前問題106~108の問いに答えよ。

Aさん(34歳、初産婦)は順調な妊娠経過であった。妊娠40週5日の午前8時、10分毎の規則的な子宮収縮を主訴に来院し、医師の診察の結果、入院となった。入院時の胎児心拍数基線は130bpm、胎児の推定体重は3,300gであった。

午前問題106 入院時のAさんと胎児の状態で正しいのはどれか。

1.過期産である。

2.高年妊婦である

3.胎児心拍数基線は正常である。

4.低出生体重児となる可能性が高い。

午前問題106 解答 3

午前問題106 解説 胎児心拍数基線は110~160 bpm以内であり、正常である。

午前問題107 午後0時、助産師が内診したところ、子宮口開大4cmであった。Aさんは陣痛発作時に腰痛を強く訴えている。Aさんの夫(37歳)は、夫婦で出産体験を共有したいと両親学級を受講しており、入院時からAさんに付き添っている。夫はAさんの陣痛発作時、心配そうにAさんの様子を見つけているが、陣痛間欠時はうとうとしている。訪室した看護師に、夫から「妻が痛がっているのですが、どうすればよいでしょう」と質問があった。胎児心拍数基線は140bpmであった。

このときの看護師の夫への対応で最も適切なのはどれか。

1.別室での休憩を促す。

2.分娩経過について説明する。

3.Aさんと病棟内を歩行するように促す。

4.産痛を緩和するためのマッサージの実施を促す。

午前問題107 解答 4

午前問題107 解説 マッサージには産痛緩和の効果がある。

午前問題108 Aさんの分娩は順調に進行した。午後5時に破水し、午後6時には子宮口開大8cmとなった。「便が出そうです。もう、これ以上頑張れない」と陣痛発作時には全身に力が入っている。

このときの看護師の声かけで正しいのはどれか。

1.「リラックスするためにお風呂に入りましょう」

2.「赤ちゃんのために我慢しましょう」

3.「トイレに行って排便しましょう」

4.「息を吐いて力を抜きましょう」

午前問題108 解答 4

午前問題108 解説 呼吸法でリラックスするように勧める。

次の文を読み午前問題109~111の問いに答えよ。

Aさん(68歳、男性、自営業)は、妻(73歳)と2人暮らし。Aさんの就寝時刻は21時で、入眠後90分以上が経過した睡眠中に、大声で叫び、腕や足を振り回し暴れる行動が繰り返しみられたが、昼寝では夜間のような行動はみられない。日中、台所で子どもが遊んでいると言い、妻が台所を確認しても誰もいないことが何度かあった。心配になった妻がAさんとともに病院を受診し、Lewy〈レビー〉小体型認知症と診断された。

午前問題109 Aさんに出現している睡眠障害はどれか。

1.ナルコレプシー

2.レム睡眠行動障害

3.睡眠時無呼吸症候群

4.睡眠・覚醒スケジュール障害

午前問題109 解答 2

午前問題109 解説 通常はレム睡眠では体は筋肉が緩んでいるので、ほとんど動かないが、レム睡眠行動障害はレム睡眠時に異常な行動をとる。

午前問題110 Aさんは定期的に精神科外来を受診することになった。受診6か月後、Aさんは足の筋肉がこわばり、動きが鈍くなった。また幻視を訴える頻度が増え、感情のコントロールができず、妻に暴言や暴力を振るうことが多くなったため、精神科病院に入院となった。入院2日、Aさんは歩行時に床に子どもが寝転んでいると訴えて、子どもをよける動作で転びそうになった。また、突然、興奮して大声で怒り出すため、同室患者が苦情を訴えた。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

1.Aさんに別の病室へ移動することを提案する。

2.歩行時は看護師と一緒に歩くように声をかける。

3.怒りをコントロールできる方法を見つけるように伝える。

4.床に子どもがいるように見えるのは幻視であることを説明する。

午前問題110 解答 2

午前問題110 解説 レビー小体型認知症では発症初期から「知らない人がいる」といった実際には見えないものが生々しく見える幻視がしばしば現れる。

午前問題111 Aさんの入院中に妻は自営業の仕事を減らし、自宅でAさんを介護する準備を整えた。Aさんが退院し、3か月が経過したころ、Aさんの妻が3週間程度の予定で入院して手術することになった。Aさんは杖を使用し散歩ができるが、入浴や食事については妻が介護を行っていた。

妻の入院中にAさんに必要なサービスはどれか。

1.短期入所〈ショートステイ〉

2.精神科病院への入院

3.重度訪問介護

4.同行援護

午前問題111 解答 1

午前問題111 解説 ショートステイとは、自宅での介護が一定期間できなくなった際に、その期間だけ被介護者が老人ホームや介護施設に入所する。

次の文を読み午前問題112~114の問いに答えよ。

Aさん(23歳、女性)は大学を卒業後、会社に就職して1人暮らしを始めた。入社後に「会社の制服が似合うようになりたい」とダイエットを始め、次第にるいそうが目立つようになった。「太るのが怖い」と言って食事を拒否するようになり、体重は1年間で10kg減少した。しかし、本人は「まだ太っているから、痩せないといけない」と話していた。久しぶりにAさんと会った母親が、過度のるいそうを心配して、内科受診を勧めた。内科ではるいそう以外に大きな異常を認めず、精神科受診が勧められた。精神科では神経性無食欲症と診断され、外来通院を開始した。その後、低血糖によるふらつきのため職場で頻回に転倒するようになった。それでも食事を十分に摂らないため、精神科病院へ入院した。入院時、身長166cm、体重36㎏であった。入院後、食事のほかに点滴による栄養補給が始まった。

午前問題112 治療開始早期に看護師が最も注意すべき観察項目はどれか。

1.脱 毛

2.浮 腫

3.抑うつ

4.嚥下障害

午前問題112 解答 2

午前問題112 解説 投与エネルギーを減らし直ちに静脈的なリン酸の補給が必要である。

午前問題113 入院後2週が経過した。食事のときにAさんは食べ物を細かく刻み、1時間以上をかけるが、摂取量は全体の25%程度である。時間があるとベッド上でいつもストレッチを行っている。Aさんと話し合ったところ「私はこの病棟で太っている方だから少しでも痩せなきゃ」と話した。

看護師の関わりとして適切なのはどれか。

1.体重測定の回数を増やす。

2.鏡でAさんの全身を映して見せる。

3.痩せたいと思う気持ちについて話し合う。

4.Aさんは他の患者よりも痩せていると伝える。

午前問題113 解答 3

午前問題113 解説 食事を摂取しても急激に体重が増加しないことを確認し、繰り返し実感してもらうことも、認知の修正には大切である。

午前問題114 入院後3か月が経過した。Aさんは体重が41kgまで増加し、主治医と相談して、退院の準備をすることになった。看護師に対して、Aさんは「退院後はすぐに仕事をしたい」と話したが、母親は「ゆっくり自宅で休養してほしい」と話した。母親の面会時に、今後の仕事や生活に関する話題が出ると、Aさんはイライラして母親と口論になることが多くなった。父親は仕事が忙しいことを理由に、面会に来たのは一度のみであった。

今後導入する必要性が最も高いのはどれか。

1.家族療法

2.作業療法

3.自律訓練法

4.精神分析療法

午前問題114 解答 1

午前問題114 解説 精神アプローチでは、認知行動療法や森田療法、家族療法などの心理療法が有効である。

次の文を読み午前問題115~117の問いに答えよ。

Aさん(73歳、女性)は夫(73歳)と2人暮らし。6年前にParkinson〈パーキンソン〉病と診断され、レボドバ〈L-dopa〉を1日3回内服している。Hoehn-Yahr〈ホーエン・ヤール〉重症度分類のステージⅢ、要介護1である。夫が付き添い精神内科外来に月1回、杖歩行で通院している。外来受診のとき、Aさんは足がすくんで転びやすくなったことを主治医に相談し、レボドバ〈L-dopa〉を1日4回に増量して様子を見ることになった。Aさんと夫は薬の副作用〈有害事象〉について外来看護師に尋ねた。

午前問題115 外来看護師がAさんと夫に説明する副作用〈有害事象〉の内容で正しいのはどれか。

1.低血糖

2.体重増加

3.呼吸器症状

4.不随意運動

午前問題115 解答 4

午前問題115 解説 おなかが張る、食欲低下、吐気、頭痛、ジスキネジア(不随意運動)、幻覚、妄想などがある。

午前問題116 1か月後の外来受診のときに、Aさんは「いつもと違う時間に入浴したら転んでしまった。怪我をしなくてよかった」と主治医に話した。主治医から勧められ、Aさんは訪問看護を週に1回利用することになった。

今後Aさんが安全な入浴をするために訪問看護師がアセスメントとする内容で最も優先するのはどれか。

1.浴室の床の素材

2.居室から浴室までの距離

3.転倒による打撲痕の状態

4.日常生活動作〈ADL〉の日内変動

午前問題116 解答 4

午前問題116 解説 いつもと違う時間に入浴したら転んでしまったことから、日内変動が考えられる。

午前問題117 3か月後、Aさんは「夫は家事を楽しんでいるようで助かっていますが、友人と外出したいと言っています。私も最近は転ぶこともなくなったので、身体を動かしたり、レクリエーションに参加してみたいです」と訪問看護師に話した。

訪問看護師がAさんに提案するサービスで最も適切なのはどれか。

1.通所介護

2.訪問介護

3.訪問入浴介護

4.短期入所生活介護

午前問題117 解答 1

午前問題117 解説 通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。

次の文を読み午前問題118~120の問いに答えよ。

Aさん(28歳、女性、外国籍)は3年前に日本人の夫と結婚し来日した。簡単な日本語を話せたため、来日した半年後からコンビニエンスストアでアルバイトを始めた。最近になり、夫は仕事で帰りが遅くなることが多くなった。Aさんが「お客さんが自分の悪口を言っている」と話したが、夫は気にしなかった。その後、アルバイト先の上司から「Aさんが奇声を発している」「ぶつぶつと独り言を言って歩き回っている」と夫に連絡があった。夫が病院に付添い精神科外来を受診し、統合失調症と診断されて入院となった。入院時、Aさんの髪は乱れ、誰かに見張られている気がすると怯えていた。

午前問題118 入院当日に看護師が行う情報収集で最も優先するのはどれか。

1.症状が日常生活に与える影響

2.アルバイト先の人間関係

3.医療用語の理解力

4.精神疾患の家族歴

午前問題118 解答 1

午前問題118 解説 急性期には幻覚や妄想にとらわれ、睡眠も障害されるため当然生活は乱れがちになる。

午前問題119 入院後、担当看護師は毎日面会に来ている夫の表情が気になり声をかけた。夫は「先生から統合失調症には様々な症状があるとお聞きしました。入院して妻は落ちつきましたが、これからどう接していけばいいのか悩んでいます」と話した。担当看護師はチームカンファレンスで夫の様子を伝え、主治医の判断で、夫に家族心理教育への参加を促すことになった。

担当看護師が夫に家族心理教育を勧める声かけで適切なのはどれか。

1.「Aさんの症状と対応について学ぶことができます」

2.「ご家族に参加して頂くことが退院の条件です」

3.「家族同士の自助グループです」

4.「匿名で参加できます」

午前問題119 解答 1

午前問題119 解説 家族心理教育とは、単に病気や障害の知識を伝えるプログラムでなく、家族が抱えている問題を整理し、解決の糸口を探る。

午前問題120 入院後2か月が経過した。Aさんは独り言を言うことはあったが、他の入院患者と口論になることはなかった。作業療法士から「Aさんは手先が器用で、作業療法中は楽しそうに過ごしています」と情報を得た。退院に向けた担当看護師との面談で、Aさんは「手芸が楽しかった」「家に1人でいると寂しい」と話した。

退院に向けてAさんに提案する社会資源として適切なのはどれか。

1.共同生活援助〈グループホーム〉

2.短期入所〈ショートステイ〉

3.通訳のボランティア

4.精神科デイケア

午前問題120 解答 4

午前問題120 解答 日中は病院に通わせ入院患者と同じレベルの治療を行い、夜間は家庭に帰らせる。