午前問題31 社会保険制度と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

1.医療保険 ――― 健康保険法

2.介護保険 ――― 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律<高齢者虐待防止法>

3.雇用保険 ――― 社会福祉法

4.年金保険 ――― 生活困窮者自立支援法

午前問題31 解答 1

午前問題31 解説 医療保険は、健康保険法や国民健康保険法に規定されている。

午前問題32 老人福祉法と介護保険法のいずれにも位置付けられている施設はどれか。

1.介護医療院

2.介護老人保健施設

3.老人福祉センター

4.老人デイサービスセンター

午前問題32 解答 4

午前問題32 解説 老人福祉法と介護保険法に規定されている。

午前問題33 ヒト免疫不全ウイルス<HIV>感染症について正しいのはどれか。

1.令和2年(2020年)の新規感染者数は10年前に比べ増加している。

2.日本では異性間の性的接触による感染が最も多い。

3.早期に発見して治療を開始すれば完治する。

4.保健所でのHIV検査は匿名で受けられる。

午前問題33 解答 4

午前問題33 解説 個人情報保護の観点から匿名で受診できる。

午前問題34 医療計画について正しいのはどれか。

1.基準病床数を定める。

2.5年ごとに見直しを行う。

3.特定機能病院の基準を定める。

4.一次、二次および三次医療圏を設定する。

午前問題34 解答 1

午前問題34 解説 医療連携体制や、基準病床数、二次医療圏、5疾病5事業などが挙げられている。

午前問題35 ノロウイルス感染症に罹患した患者の嘔吐物が床に飛び散っている。

この処理に使用する消毒薬で適切なのはどれか。

1.70%エタノール

2.ポビドンヨード

3.塩化ベンザルコニウム

4.次亜塩素酸ナトリウム

午前問題35 解答 4

午前問題35 解説 次亜塩素酸ナトリウムは、細菌、ウイルスの消毒に有効。床に飛び散ったノロウイルスを失活化できる。

午前問題36 臨死期の身体的変化はどれか。

1.尿量が増加する。

2.全身の筋肉が硬直する。

3.不規則な呼吸が出現する。

4.頸動脈が触れなくなった後、橈骨動脈が触れなくなる。

午前問題36 解答 3

午前問題36 解説 浅く不規則になり、苦しそうな呼吸、死前喘鳴、やがて呼吸停止となる。

午前問題37 成人女性に対するベッド上での排泄援助とその目的の組合せで適切なのはどれか。

1.窓を開ける。 ――― 寒冷刺激による排尿促進

2.上半身を挙上する。 ――― 腹圧のかけやすさによる排泄促進

3.外陰部にトイレットペーパーを当てる。 ――― 尿臭の防止

4.便器の底にトイレットペーパーを敷く。 ――― 寝具の汚染防止

午前問題37 解答 2

午前問題37 解説 ベッド上での排泄を援助する際には、上半身を挙上し、腹圧をかけやすい体位とする。

午前問題38 成人のノンレム睡眠の特徴はどれか。

1.体温が上昇する。

2.急速な眼球運動がある。

3.加齢に伴い時間が長くなる。

4.睡眠周期の前半にみられる。

午前問題38 解答 4

午前問題38 解説 睡眠周期の前半にみられ、覚醒時のα波から眠りが深くなるにつれ徐波が増え、その後、睡眠紡錘波が出現し、さらに遅い徐波となる。

午前問題39 穿刺と穿刺部位の組合せで適切なのはどれか。

1.胸腔穿刺 ――― 胸骨柄

2.骨髄穿刺 ――― 第3・4腰椎間

3.腹腔穿刺 ――― 腹直筋外側の側腹部

4.腰椎穿刺 ――― 上前腸骨棘

午前問題39 解答 3

午前問題39 解説 腹腔穿刺は 腹直筋外側の側腹部を用いる。

午前問題40 毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。

1.薬剤師法

2.毒物及び劇物取締法

3.麻薬及び向精神薬取締法

4.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律<医薬品医療機器等法>

午前問題40 解答 4

午前問題40 解説 医薬品関係者の責務、薬局の開設の基準、医薬品の販売、製造販売、保管等を規定している。

午前問題41 輸血用血液製剤と保存温度の組合せで正しいのはどれか。

1.血小板成分製剤 ――― 2~6℃

2.赤血球成分製剤 ――― 2~6℃

3.血漿成分製剤 ――― 20~24℃

4.全血製剤 ――― 20~24℃

午前問題41 解答 2

午前問題41 解説 赤血球成分製剤は、2~6℃で採血後21日間

午前問題42 真空採血管とホルダーを用いて静脈血採血を実施するときに、駆血を解除するタイミングで適切なのはどれか。

1.採血針を皮膚に刺した直後

2.真空採血管内への血液の流入が始まったとき

3.真空採血管内への血液の流入が終わったとき

4.ホルダーから真空採血管を抜去した後

午前問題42 解答 4

午前問題42 解説 ホルダーから真空採血管を抜去した後に駆血を解除する。

午前問題43 MRI検査室に持ち込んでよいのはどれか。

1.耳 栓

2.携帯電話

3.使い捨てカイロ

4.キャッシュカード

午前問題43 解答 1

午前問題43 解説 MRI検査の際に発する騒音の対策として、耳栓やヘッドホンを使用する。

午前問題44 ムーア, F. D.が提唱した外科的侵襲を受けた患者の生体反応で正しいのはどれか。

1.傷害期では尿量が増加する。

2.転換期では循環血液量が増加する。

3.筋力回復期では蛋白の分解が進む。

4.脂肪蓄積期では活動性が低下する。

午前問題44 解答 2

午前問題44 解説 副腎機能や尿や好酸球も正常化する。脈拍や体温も正常となり、循環血液量は増加する。

午前問題45 関節拘縮の予防を目的とした関節可動域<ROM>訓練で正しいのはどれか。

1.関節を速く動かす。

2.運動麻痺がある場合は患側から行う。

3.他動運動は痛みが生じないように行う。

4.徒手筋力テストの結果が1以下の場合は自動運動を促す。

午前問題45 解答 3

午前問題45 解説 他人の力を借りて関節可動域の維持・拡大をする。

午前問題46 放射線治療で人体の吸収線量を表す単位はどれか。

1.Bq

2.eV

3.Gy

4.Sv

午前問題46 解答 3

午前問題46 解説 Gy(グレイ)は、放射線のエネルギーをどれだけ吸収したか表す単位。

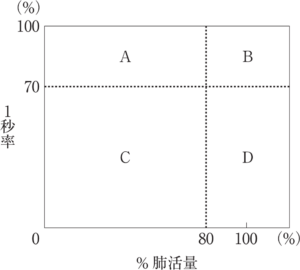

午前問題47 Aさん(62歳、男性)は呼吸困難と咳嗽が増強したため外来を受診した。胸部エックス線写真と胸部CTによって特発性肺線維症による間質性肺炎と診断され、呼吸機能検査を受けた。

換気障害の分類を図に示す。

Aさんの換気障害の分類で当てはまるのはどれか。

1.A

2.B

3.C

4.D

午前問題47 解答 1

午前問題47 解説 拘束性換気障害なので、%肺活量80%以下、1秒率70%以上である。

午前問題48 右肺尖部の肺癌の胸壁への浸潤による症状はどれか。

1.散 瞳

2.構音障害

3.閉眼困難

4.上肢の疼痛

午前問題48 解答 4

午前問題48 解説 パンコースト型肺がんの場合は、肺の肺尖部にがんが生じる。

午前問題49 胃切除術後のダンピング症候群を予防するための食事指導で適切なのはどれか。

1.15分以内に食べる。

2.糖質の多い食事を摂る。

3.1回の摂取量を少なくする。

4.1日の食事回数を少なくする。

午前問題49 解答 3

午前問題49 解説 1回量を少なくし大量に腸へ移動させない。

午前問題50 重度の肝硬変で基準値よりも低い値を示す血液検査項目はどれか。

1.血清アルブミン<Alb>

2.血清ビリルビン<Bil>

3.血中アンモニア<NH3>

4.プロトロンビン時間<PT>

午前問題50 解答 1

午前問題50 解説 肝臓の蛋白質や脂質を合成する働きが低下するため、血清アルブミン値は低下する。

午前問題51 成人のばね指で正しいのはどれか。

1.男性に多い。

2.原因は腱の炎症である。

3.好発部位は示指である。

4.積極的にストレッチを行う。

午前問題51 解答 2

午前問題51 解説 ばね指は、腱鞘が何らかの原因で厚みを増し、指の曲げ伸ばしをする際に引っかかるように感じる。

午前問題52 広汎子宮全摘出術を受けた患者への退院後の生活に関する説明で正しいのはどれか。

1.「術後2週から性交は可能です」

2.「定期的に排尿を試みてください」

3.「調理のときは手袋をしてください」

4.「退院当日から浴槽の湯に浸かることができます」

午前問題52 解答 2

午前問題52 解説 膀胱支配神経の損傷による排尿筋収縮不全や、膀胱の位置の異常による尿道抵抗の増加に伴う排尿障害が生じることがあるため、定期的に排尿を行う。

午前問題53 老化に伴う血液・造血器系の変化で適切なのはどれか。

1.エリスロポエチンが増加する。

2.黄色骨髄が減少する。

3.顆粒球数が増加する。

4.赤血球数が減少する。

午前問題53 解答 4

午前問題53 解説 老化とともに赤血球数は減少する。

午前問題54 高齢者の身体拘束に関する説明で適切なのはどれか。

1.身体拘束の実施は担当看護師が決定する。

2.ミトン型の手袋の使用は身体拘束ではない。

3.本人が身体拘束に同意していれば家族への説明は不要である。

4.切迫性、非代替性および一時性の全てを満たしている場合に検討される。

午前問題54 解答 4

午前問題54 解説 やむを得ない場合の3つの要件には、切迫性、非代替性、一時性があり、すべて満たしている場合には、身体拘束を行うことが認められている。

午前問題55 65歳以上の高齢者が要介護認定の有無に関わらず利用できるのはどれか。

1.介護予防教室

2.介護老人保健施設

3.夜間対応型訪問介護

4.通所介護<デイサービス>

午前問題55 解答 1

午前問題55 解説 地域に住む65歳以上のすべての高齢者が、誰でも参加することができる。

午前問題56 入院中の高齢者への看護師の対応で適切なのはどれか。

1.入院当日から複数の看護師が関わる。

2.1回の訪室で多くの情報を聴取する。

3.1日のスケジュールは口頭で説明する。

4.退院後の生活を予測して情報収集する。

午前問題56 解答 4

午前問題56 解説 家族の関わりなどで、高齢者の生活は大きく異なる。

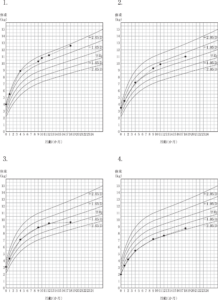

午前問題57 1歳6か月の身体発育曲線(体重)を示す。

異常が疑われるのはどれか。

午前問題57 解答 3

午前問題57 解説 日々成長している場合は、個人差と判断できるが、成長曲線がよこばいの場合は、消耗性疾患などが考えられる。

午前問題58 幼児期の心理社会的特徴はどれか。

1.自己中心性

2.心理的離乳

3.ギャングエイジ

4.ボディイメージの変容

午前問題58 解答 1

午前問題58 解説 幼児期は自己中心的な思考である。

午前問題59 正常な幼児期の基本的生活習慣で、2歳0か月ころまでに習得するのはどれか。

1.鼻をかむ。

2.スプーンを使う。

3.夜間のおむつがとれる。

4.洋服のボタンをとめる。

午前問題59 解答 2

午前問題59 解説 1歳半頃にスプーンを使用、茶碗を持って飲むことができる。

午前問題60 母子保健法に規定されているのはどれか。

1.母子健康包括支援センター

2.乳児家庭全戸訪問事業

3.助産施設

4.特定妊婦

午前問題60 解答 1

午前問題60 解説 平成29年4月から母子健康包括支援センターを市町村に設置することが努力義務とされた。