午後問題31 令和2年度(2020年度)の家族に関する調査で正しいのはどれか。

1.人口動態調査では合計特殊出生率が1.54である。

2.労働力調査では共働き世帯が専業主婦世帯より少ない。

3.人口動態調査では結婚後5年未満の離婚が約半数である。

4.雇用均等基本調査では男性の育児休業取得率が12.65 %である。

午後問題31 解答 4

午後問題31 解説 令和2年度の育児休業取得率12.65%で、令和元年度は7.48%であった。

午後問題32 生活保護法の扶助の種類とその内容の組合せで正しいのはどれか。

1.医療扶助 ――― 医療にかかる費用

2.教育扶助 ――― 高等学校以上の教育にかかる費用

3.住宅扶助 ――― 住宅の購入にかかる費用

4.出産扶助 ――― 新生児の育児用品にかかる費用

午後問題32 解答 1

午後問題32 解説 医療費は、診察、薬剤又は治療材料、医学的処置、手術、その他の治療、施術などの費用は直接医療機関へ支払い、本人負担はない。

午後問題33 健康に関する指標の記述で正しいのはどれか。

1.罹患率が高い疾患は有病率が高くなる。

2.推計患者数には助産所を利用した者を含む。

3.受療率は人口10万人に対する推計患者数である。

4.平均在院日数は調査時点で入院している者の在院日数の平均である。

午後問題33 解答 3

午後問題33 解説 受療率は人口10万人に対する推計患者数である。

午後問題34 介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為はどれか。

1.摘 便

2.喀痰吸引

3.血糖測定

4.インスリン注射

午後問題34 解答 2

午後問題34 解説 平成24年4月より、海保福祉士は、喀痰吸引を実施できることになった。

午後問題35 聴診器のチェストピース部のベル型で聴取するのが適切なのはどれか。

1.心雑音

2.腸蠕動音

3.胸膜摩擦音

4.気管支肺胞音

午後問題35 解答 -

午後問題35 解説 設問が不十分で正解が得られないため採点対象から除外

午後問題36 針刺し事故を防止する方法で適切なのはどれか。

1.採血時に手袋を着用する。

2.採血部位をアルコールで消毒する。

3.抜針した採血針はキャップをして破棄する。

4.針専用の廃棄容器は容量が8割程度に達したら処分する。

午後問題36 解答 4

午後問題36 解説 針廃棄専用容器は、80%程度まで入ったら、蓋をしっかりと閉めて交換する。

午後問題37 安楽な姿勢を保持する体位と枕を挿入する位置の組合せで適切なのはどれか。

1.Sims<シムス>位 ――― 腰背部

2.側臥位 ――― 胸腹部

3.半座位――― 前胸部

4.腹臥位 ――― 膝窩部

午後問題37 解答 2

午後問題37 解説 側臥位は、仰臥位より重心が高くなり不安定である。背部の診察や浣腸などの処置に用いる。

午後問題38 便の性状と原因の組合せで正しいのはどれか。

1.灰白色便 ――― Crohn<クローン>病

2.鮮紅色便 ――― 鉄剤の内服

3.タール便 ――― 上部消化管出血

4.米のとぎ汁様便 ――― 急性膵炎

午後問題38 解答 3

午後問題38 解説 黒色、タール様の便は上部消化管からの出血によるものである。

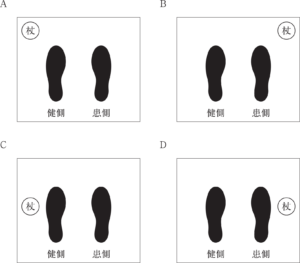

午後問題39 患者の足底と杖をつく位置を図に示す。

両上肢の動きに制限がなく、右下肢に軽度の筋力低下がある患者の三点歩行で、歩き始めの杖の位置が適切なのはどれか。

1.A

2.B

3.C

4.D

午後問題39 解答 1

午後問題39 解説 三点歩行は、患側の下肢に体重負荷ができない場合に用いる。

午後問題40 創傷治癒の成熟期の状態はどれか。

1.マクロファージが創内を清浄化する。

2.基底細胞が創面を覆う。

3.肉芽組織を形成する。

4.瘢痕を形成する。

午後問題40 解答 4

午後問題40 解説 創傷治癒の過程は、①出血凝固期、②炎症期、③増殖期、④成熟期に分類される。

午後問題41 成人への与薬方法で正しいのはどれか。

1.筋肉内注射は大殿筋に行う。

2.坐薬は肛門から1cm挿入する。

3.バッカル錠は、かんでから飲み込む。

4.点眼薬は下眼瞼結膜の中央に滴下する。

午後問題41 解答 4

午後問題41 解説 2種類の点眼薬を使用する場合、5分ほど間隔をあける。油性の点眼薬は後から使用する。

午後問題42 成人に対する自動体外式除細動器<AED>の使用で正しいのはどれか。

1.胸部が濡れている場合は電極パッドを貼る前に拭き取る。

2.電極パッドは左前胸部に並べて貼る。

3.心電図の解析中にも胸骨圧迫を継続する。

4.心拍が再開されたら電極パッドを直ちにはがす。

午後問題42 解答 1

午後問題42 解説 体が濡れていると、電極パッドがはがれやすくなるため、まず、汗や水分を拭き取る。

午後問題43 経皮的動脈血酸素飽和度<SpO2>の測定値に影響を及ぼすのはどれか。

1.頻 脈

2.高血圧

3.高体温

4.末梢循環不全

午後問題43 解答 4

午後問題43 解説 動脈血酸素飽和度は、動脈血中の総ヘモグロビンのうち、酸素と結合したヘモグロビンが占めている割合をいう。

午後問題44 仰臥位で手術を受けた患者が術後に上肢の薬指と小指のしびれを訴えた。

しびれの原因として考えられるのはどれか。

1.頸部の伸展

2.前腕の回内

3.肩関節の内旋

4.肘関節の伸展

午後問題44 解答 3

午後問題44 解説 仰臥位では肩関節の内旋した状態であり、腋窩神経や尺骨神経が圧迫される可能性がある。

午後問題45 Aさん(58歳)は筋萎縮性側索硬化症<ALS>で在宅療養をしている。嚥下機能の低下が進行したため入院し、胃瘻の造設が検討されているが、経口摂取の継続を希望している。

看護師が連携する職種で優先度が高いのはどれか。

1.言語聴覚士

2.作業療法士

3.理学療法士

4.介護支援専門員

午後問題45 解答 1

午後問題45 解説 言語聴覚士は、摂食嚥下障害に対する嚥下訓練を行う。

午後問題46 臨死期にある患者の家族から「のどがゴロゴロと鳴っていて苦しんでいます。この苦痛をとってあげたい」と相談された。看護師が、呼吸音を聴取すると咽頭に雑音を認めた。

患者の苦痛を緩和するための対応で適切なのはどれか。

1.顔を横に向ける。

2.気管支拡張薬を用いる。

3.口腔内をガーゼで拭く。

4.雑音が消失するまで吸引する。

午後問題46 解答 1

午後問題46 解説 臨死期には、浅く不規則になり、苦しそうな呼吸、喘鳴がみられるようになる。

午後問題47 成人の気管支喘息に対する副腎皮質ステロイド薬の吸入で正しいのはどれか。

1.糖尿病の患者への投与は禁忌である。

2.副作用(有害事象)に不整脈がある。

3.重積発作の際に使用する。

4.吸入後は含嗽を促す。

午後問題47 解答 4

午後問題47 解説 副腎皮質ステロイド薬による吸入を行った後は、含嗽を促し、清潔を保つ。

午後問題48 Aさん(43歳、男性)は胆道狭窄のため内視鏡的逆行性胆管膵管造影<ERCP>検査を受けた。検査後に心窩部痛が出現したため血液検査を行い、禁食、抗菌薬および蛋白分解酵素阻害薬による治療を行うことになった。

血液検査の項目でAさんに生じた合併症を判断できるのはどれか。

1.アミラーゼ<AMY>

2.アルブミン<Alb>

3.カリウム<K>

4.クレアチンキナーゼ<CK>

午後問題48 解答 1

午後問題48 解説 ERCP後の合併症として最も多いものが膵炎である。

午後問題49 パッチテストで皮膚反応を観察するタイミングはどれか。

1.12時間後

2.24時間後

3.36時間後

4.48時間後

午後問題49 解答 4

午後問題49 解説 パッチテストは、48時間、テスターを貼ったままの状態とし、48時間後に パッチテスターを剥がす。

午後問題50 シクロホスファミドを投与している患者で注意が必要なのはどれか。

1.緑内障

2.間質性肺炎

3.歯肉の肥厚

4.出血性膀胱炎

午後問題50 解答 4

午後問題50 解説 シクロホスファミドはアルキル化薬であり、がんの治療に用いられる。副作用として、出血性膀胱炎がある。

午後問題51 ヒトパピローマウイルス<HPV>検査の説明で正しいのはどれか。

1.「子宮頸部の細胞をこすり取って検査します」

2.「HPVワクチンを接種した人が対象です」

3.「陽性であれば子宮頸癌と診断されます」

4.「HPV抗原検査も同時に行います」

午後問題51 解答 1

午後問題51 解説 子宮頸部の細胞を採取し、ヒトパピローマウイルスの検査をする。

午後問題52 令和元年(2019年)の国民生活基礎調査における高齢者の健康状態で正しいのはどれか。

1.75歳以上の通院率は約9割である。

2.65歳以上の半数以上が有訴者である。

3.65歳以上の外来受療率は年齢が上がるほど高くなる。

4.65歳以上の自覚症状で男女とも最も多いのは腰痛である。

午後問題52 解答 4

午後問題52 解説 病気やけが等で自覚症状のある者を有訴者という。65歳以上の自覚症状の有訴者は、男女ともに腰痛が最も多い。

午後問題53 平成30年度(2018年度)の高齢者の住宅と生活環境に関する調査で、高齢者がいる世帯で賃貸住宅に住んでいる世帯の割合が最も多いのはどれか。

1.単身世帯

2.三世代世帯

3.夫婦のみの世帯

4.単身の子どもと同居世帯

午後問題53 解答 1

午後問題53 解説 平成30年度の高齢者の住宅と生活環境に関する内閣府の調査で、高齢者がいる世帯で賃貸住宅に住んでいる世帯は少ない。

午後問題54 Aさん(80歳、女性)は脳梗塞の後遺症のため要介護5と認定され、治療を終えて退院することになった。Aさんの息子の妻が「義母が退院したら同居して、私が初めて介護することになります」と不安そうに看護師に話しかけてきた。

このときの看護師の対応で適切なのはどれか。

1.「介護は楽しいですよ」

2.「介護にはすぐに慣れますよ」

3.「家族で介護できるよう頑張りましょう」

4.「介護についてどのような思いがありますか」

午後問題54 解答 4

午後問題54 解説 退院後、まず、どのような生活をすればよいか、気を付けることはないか等、Aさんの息子の妻に問いかける。

午後問題55 子どもの発達で正しいのはどれか。

1.発達は急速な時期と緩慢な時期がある。

2.原始反射は生後6~12か月にみられる。

3.基本的な運動発達は脚部から上方へ向かう。

4.新生児期は遺伝よりも環境因子の影響が大きい。

午後問題55 解答 1

午後問題55 解説 子どもの発達は、一定にはならない。

午後問題56 乳歯について正しいのはどれか。

1.永久歯より石灰化度が高い。

2.生後8か月に生えそろう。

3.胎児期に石灰化が始まる。

4.本数は永久歯と同じである。

午後問題56 解答 3

午後問題56 解説 歯は最初から硬い組織ではなく、石灰化というカルシウム塩の沈着によって硬い歯になっていく。

午後問題57 子どもの平行遊びで正しいのはどれか。

1.3歳ころまでの主要な遊びである。

2.他の子どもが遊ぶ様子を見て楽しむ。

3.リーダーの存在や役割の分担がある。

4.他の子どもとおもちゃの貸し借りを行う。

午後問題57 解答 1

午後問題57 解説 並行遊びは、他の子どもと同じような行動をするが、それぞれ独立して遊ぶ。

午後問題58 母体保護法に規定されているのはどれか。

1.産後の休業

2.妊娠中の女性の危険有害業務の就業制限

3.妊娠したことを理由とした不利益な取扱いの禁止

4.経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合の人工妊娠中絶

午後問題58 解答 4

午後問題58 解説 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により、母体の健康を著しく害するおそれのあるもの。暴行もしくは脅迫によって、又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したものは人工妊娠中絶できる。

午後問題59 閉経について正しいのはどれか。

1.閉経すると腟の自浄作用が低下する。

2.閉経後はエストロゲン分泌が増加する。

3.日本人の閉経の平均年齢は55歳である。

4.10か月の連続した無月経の確認で診断される。

午後問題59 解答 1

午後問題59 解説 閉経すると腟の自浄作用が低下するため、感染症にかかりやすくなる。

午後問題60 妊娠に伴う母体の生理的変化とその時期の組合せで正しいのはどれか。

1.体温が低下する。 ――― 妊娠5週ころ

2.乳房が緊満する。 ――― 妊娠15週ころ

3.つわりが軽減する。 ――― 妊娠11週ころ

4.循環血液量が最大になる。 ――― 妊娠32週ころ

午後問題60 解答 4

午後問題60 解説 循環血液量が妊娠32週頃に最大となる。