午後問題61 産褥期の生理的変化で正しいのはどれか。

1.児が乳頭を吸啜することによってオキシトシンが分泌される。

2.子宮が非妊時の大きさに戻るのは分娩後約2週である。

3.分娩後は一時的に尿量が減少する。

4.プロゲステロンが増加する。

午後問題61 解答 1

午後問題61 解説 乳頭への吸啜刺激は脊髄から視床下部を介して下垂体に伝わりオキシトシンが分泌され、乳腺の筋上皮細胞を収縮させ乳汁を射出させる。

午後問題62 大規模災害が発生し、被災した住民は自治体が設置した避難所に集まり避難生活を始めた。発災3日、自治体から派遣された看護師は避難所の片隅で涙ぐんでいるAさんへの関わりを始めた。Aさんは「悲しい気持ちが止まりません」と話している。

このときのAさんへの看護師の発言で適切なのはどれか。

1.「災害以外のことを何か考えましょう」

2.「あなたの悲しい気持ちは乗り越えられるものですよ」

3.「悲しい気持ちが止まらないのは異常なことではないですよ」

4.「みんなが大変なのですからAさんも元気を出してください」

午後問題62 解答 3

午後問題62 解説 災害発生から数日すると、生命の危機から脱し、今後の生活設計や将来像に不安を抱えるのが当然の心理状態である。

午後問題63 精神病床に入院し、身体的拘束が必要となる攻撃性の高い精神疾患患者のケアで正しいのはどれか。

1.心的外傷<トラウマ>体験を想定して支援を行う。

2.患者が暴力行為に及んだ場合は積極的に反省を促す。

3.患者の攻撃性が収まるまで疾患や治療の教育を行うことは避ける。

4.患者の身体的拘束が解除されてから病棟のスケジュールの説明を行う。

午後問題63 解答 1

午後問題63 解説 精神科での隔離や身体拘束は、心的外傷体験となる恐れがあるため、それを十分理解したうえでケアする必要がある。

午後問題64 一般の事業所や企業に就労を希望する精神障害者に対して行う支援で、24か月間を原則として就職に必要な訓練や求職活動を行うのはどれか。

1.就労移行支援

2.自立生活援助

3.ピアサポート

4.就労継続支援A型

午後問題64 解答 1

午後問題64 解説 就労移行支援は、65歳未満の障害のある人に就職に必要な知識やスキルの向上のためのサポートを行う。

午後問題65 Aさん(70歳、男性)は神経因性膀胱のため、膀胱留置カテーテルを挿入し在宅療養を開始することになった。

Aさんが行う膀胱留置カテーテルの管理で適切なのはどれか。

1.外出前に蓄尿バッグの尿を廃棄する。

2.カテーテルは大腿の内側に固定する。

3.蓄尿バッグに遮光カバーをかぶせる。

4.カテーテルと蓄尿バッグの接続は外さない。

午後問題65 解答 1

午後問題65 解説 尿が溜まったバッグは重く、動作によって尿路感染症を起こしやすい。外出する前にたまった尿は廃棄する。

午後問題66 Aさん(88歳、女性、要介護1)は長女(58歳、会社員)と2人暮らしで、胃瘻を造設し訪問看護を利用している。看護師の訪問時、Aさんは頭痛、嘔気を訴え、ベッドに横になっていた。バイタルサインは、体温 37.6℃、呼吸数 24/分、脈拍96/分、整、血圧 102/76 mmHg、口唇が乾燥している。室温は30℃である。長女に連絡し、かかりつけ医に往診を依頼することにした。

医師が到着するまでの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

1.頭を高くする。

2.腋窩を冷やす。

3.水を飲ませる。

4.中枢から末梢に下肢をマッサージする。

午後問題66 解答 2

午後問題66 解説 腋窩や鼠径部などの太い血管をクーリングする。

午後問題67 指定訪問看護ステーションについて正しいのはどれか。

1.看護職員以外は配置できない。

2.緊急時用の薬剤の保管が義務付けられている。

3.訪問看護指示書に基づいて療養者のケアを行う。

4.従事する看護職員は5年以上の臨床経験が必要である。

午後問題67 解答 3

午後問題67 解説 主治医による指示を文書で受けなければならない。

午後問題68 Aさん(63歳、男性)は妻と2人暮らしで、肺癌の終末期で在宅医療を受けて医療用麻薬を使用中である。看護師が訪問したとき、Aさんは椅子に座って咳をしながら苦痛に耐えている様子であった。妻は「レスキュー薬が効くまでは苦しそうなので、何か私にできることはありますか」と訪問看護師に尋ねた。

このときの訪問看護師の妻への対応で適切なのはどれか。

1.救急車を要請するよう提案する。

2.Aさんを仰臥位にする介助方法を指導する。

3.Aさんの背中をさすりながら傍にいるよう勧める。

4.一度に2倍量のレスキュー薬の服用を試すよう説明する。

午後問題68 A解答 3

午後問題68 A解説 痛みを感じた時にその痛みの部位の周辺に触れることで、触刺激が痛みを感じさせる経路を阻害し痛みを和らげる効果がある。

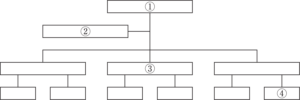

午後問題69 A病院の組織図を示す。

医療安全管理を担う部門が横断的に活動する位置はどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

午後問題69 解答 2

午後問題69 解説 医療安全管理を担う部門は、組織横断的な活動をするために病院の組織図において病院長の下におく。

午後問題70 医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。

1.医療安全支援センターを設置する。

2.医療安全管理者養成研修を実施する。

3.医療の安全を確保するための指針を策定する。

4.医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。

午後問題70 解答 3

午後問題70 解説 医療の安全を確保するための指針を策定する。

午後問題71 災害時の医療を支える体制で正しいのはどれか。

1.地域災害拠点病院は市町村が指定する。

2.災害対策基本法に防災計画の作成が規定されている。

3.トリアージは救命困難な患者の治療を優先するために行う。

4.災害派遣医療チーム<DMAT>は被災地域の精神科医療および精神保健活動を専門的に行う。

午後問題71 解答 2

午後問題71 解説 国の防災や災害対応体制は、災害基本法に基づき実施されている。

午後問題72 Aさん(58歳、男性)は外国籍の妻(40歳)と10年前に結婚し、2人で暮らしている。虚血性心疾患と診断され、外来看護師による生活指導を妻と一緒に受けることになった。初回の面談で、Aさんは「10年間で体重が10kg増えました。妻の母国の習慣で味が濃いおかずや揚げ物とご飯を1日に何度も食べています。最近、2人とも運動をしなくなりました」と話した。

このときの外来看護師のAさんと妻への最初の対応で適切なのはどれか。

1.生活習慣の改善についてAさんと妻に考えを聞く。

2.食事は1日3回までにするよう指導する。

3.毎日1時間のウォーキングを提案する。

4.料理教室に通うことを勧める。

午後問題72 解答 1

午後問題72 解説 虚血性心疾患は、狭心症や心筋梗塞の引き金にもなりえるので、生活習慣を見直す。

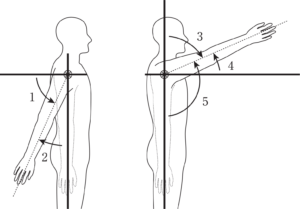

午後問題73 上肢の運動を図に示す。

肩関節の屈曲の可動域測定で正しいのはどれか。

1.1

2.2

3.3

4.4

5.5

午後問題73 解答 5

午後問題73 解説 2は伸展位、5が屈曲位。基本肢位から計測するのが基本である。

午後問題74 細菌が体内に初めて侵入したときに最初に産生される免疫グロブリンはどれか。

1.IgA

2.IgD

3.IgE

4.IgG

5.IgM

午後問題74 解答 5

午後問題74 解説 IgMは細菌が体内に初めて侵入したときに最初に産生される。

午後問題75 膀胱の蓄尿と排尿反射で正しいのはどれか。

1.排尿中枢はホルモンによって制御される。

2.排尿反射は交感神経を介して起こる。

3.蓄尿時に内尿道括約筋は収縮する。

4.排尿時に外尿道括約筋は収縮する。

5.蓄尿時に排尿筋は収縮する。

午後問題75 解答 3

午後問題75 解説 蓄尿時に内尿道括約筋は収縮する。

午後問題76 全身性エリテマトーデス<SLE>でプレドニゾロンを長期間服用している成人女性の患者で、血中濃度が顕著に低下しているのはどれか。

1.インスリン

2.甲状腺ホルモン

3.エストラジオール

4.副甲状腺ホルモン<PTH>

5.副腎皮質刺激ホルモン<ACTH>

午後問題76 解答 5

午後問題76 解説 プレドニゾロンを長期間服用すると、副腎皮質刺激ホルモンの分泌が低下する。

午後問題77 心電図検査の胸部誘導で電極を第4肋間胸骨右縁に装着するのはどれか。

1.Ⅰ

2.Ⅴ1

3.Ⅴ2

4.Ⅴ4

5.aⅤR

午後問題77 解答 2

午後問題77 解説 Ⅴ1は、第4肋間胸骨右縁で赤色

午後問題78 プリン体の代謝産物である尿酸で正しいのはどれか。

1.下肢末端は温度が下がるので結晶化しやすい。

2.男性ホルモンによって腎排泄が増加する。

3.激しい運動で産生が減少する。

4.利尿薬によって排泄される。

5.肝臓で分解される。

午後問題78 解答 1

午後問題78 解説 尿酸は温度が低いほど、酸性度が強いほど溶けにくく結晶化しやすい。

午後問題79 血液透析について正しいのはどれか。

1.合併症は腹膜炎が多い。

2.食事はカルシウムを制限する。

3.導入初期には不均衡症候群が起こる。

4.導入の原因疾患はIgA腎症が最も多い。

5.透析に用いる半透膜はタンパク質が通過する。

午後問題79 解答 3

午後問題79 解説 不均衡症候群は透析導入期にみられやすい合併症である。

午後問題80 成人に経鼻経管栄養の胃管を挿入する方法で適切なのはどれか。

1.無菌操作で行う。

2.挿入時、患者の体位は仰臥位にする。

3.胃管が咽頭に達するまで頸部を前屈してもらう。

4.胃管が咽頭に達したら嚥下を促す。

5.水を注入して胃管の先端が胃内に到達したことを確認する。

午後問題80 解答 4

午後問題80 解説 梨状窩にチューブが到達したところで嚥下してもらうと、食道入口部が開いてチューブ挿入が容易になる。

午後問題81 介護保険サービスを利用して購入できるのはどれか。

1.簡易浴槽

2.特殊寝台

3.体位変換器

4.移動用リフト

5.取り付け工事を伴わないスロープ

午後問題81 解答 1

午後問題81 解説 簡易浴槽は介護保険サービスを利用して購入できる。

午後問題82 標準的な成長をしている正期産児の身長が出生時の約2倍になるのはどれか。

1.生後6か月

2.生後12か月

3.2歳

4.4歳

5.6歳

午後問題82 解答 4

午後問題82 解説 身長は1歳で1.5倍、4歳で約2倍になる。体重は3か月後には出生時の約2倍、1年後で約3倍に達する。

午後問題83 女子の第二次性徴に最も関与するホルモンはどれか。

1.エストロゲン

2.オキシトシン

3.成長ホルモン

4.甲状腺ホルモン

5.テストステロン

午後問題83 解答 1

午後問題83 解説 エストロゲンは第二次性徴の発達を刺激する。

午後問題84 Aさん(25歳、女性)は統合失調症と診断され、入院2か月が経過した。食事や水分の摂取、トイレ歩行は1人でできる。歯磨き、入浴への関心はあまりない。幻聴が聞こえると突然走り出し、壁に頭をぶつけている。日中はホールで過ごし、自分から他の患者と交流はしない。

Aさんのセルフケアのアセスメントで優先度が高いのはどれか。

1.排 泄

2.個人衛生

3.安全を保つ能力

4.活動と休息のバランス

5.孤独と付き合いのバランス

午後問題84 解答 3

午後問題84 解説 自傷行為があるので、安全を保つ能力の評価が最優先である。

午後問題85 薬物血中濃度モニタリング<TDM>の実施が必要な薬物はどれか。2つ選べ。

1.ヘパリン

2.インスリン

3.ジギタリス

4.炭酸リチウム

5.ニトログリセリン

午後問題85 解答 3、4

午後問題85 解説 TDMとは、個々の患者の薬物血中濃度を測定し、薬効および副作用を的確に把握した上で、有効血中濃度になるように用法・容量を個別に調整する医療技術のことである。

午後問題86 高齢者の睡眠で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.単相性の睡眠になる。

2.浅い眠りが少なくなる。

3.総睡眠時間が延長する。

4.中途覚醒の回数が増加する。

5.入眠するまでに時間がかかる。

午後問題86 解答 4、5

午後問題86 解説 高齢者は途中覚醒が多く、眠りが浅いため、実際に睡眠をとっている時間は若年者に比べて短い。

午後問題87 高齢者の血液検査の結果で成人の基準値と比較して値が高くなるのはどれか。2つ選べ。

1.血小板数

2.尿素窒素

3.白血球数

4.食後血糖値

5.AST<GOT>

午後問題87 解答 2、4

午後問題87 解説 加齢に伴い、尿素窒素、Na、K、AST(GOT)、LDHは上昇する。

午後問題88 精神保健における三次予防はどれか。2つ選べ。

1.うつ病患者のリワーク支援を行う。

2.災害時の精神的支援を行うボランティアを育成する。

3.自殺企図をして未遂だった人の希死念慮を確認する。

4.精神障害者の長期入院による自発性の低下を予防する。

5.統合失調症のアンチ・スティグマ・キャンペーンを行う。

午後問題88 解答 1、4

午後問題88 解説 3次予防とは、実際にメンタル不調を発症してしまった人の治療と、休職後の職場復帰・再発予防段階での取り組みである。

午後問題89 Aちゃん(小学4年生、女児)は父親(40歳、会社員)、母親(40歳、会社員)、弟(小学2年生)と4人で暮らしている。交通事故で頸髄損傷となり、訪問看護を利用して在宅療養を開始した。Aちゃんはこれまで通っていた小学校に継続して通学することを希望している。

Aちゃんの家族への看護師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.特別支援学校に転校するよう勧める。

2.弟の退行現象に注意するよう説明する。

3.Aちゃんが利用できる社会資源を紹介する。

4.Aちゃんのケアは主に母親が行うよう助言する。

5.事故については家族の間で話題にしないよう指導する。

午後問題89 解答 2、3

午後問題89 解説 患児との接触時間が多くなるので、弟にも意識して接触する時間をもつ。

午後問題90 500 Lの酸素ボンベ(14.7 MPa充塡)の内圧が10 MPaを示している。この酸素ボンベを用いて3L/分で酸素吸入を行う。

使用可能な時間は何分か。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合は、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答: ① ② ③ 分

① ② ③

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

午後問題90 解答 1、1、3

午後問題90 解説

酸素残量をXとする。500:X=14.7:10

X=500×10÷14.7 ⇒ X=340ℓ 340ℓ÷3ℓ/分=113分