次の文を読み午前問題91~93の問いに答えよ。

Aさん(49歳、女性)は、これまで在宅勤務でほとんど外出することがなく、BMI33であった。Aさんは久しぶりの出勤の際に転倒し、右大腿骨頸部骨折と診断され、右人工股関節置換術を受けることになった。

午前問題91 Aさんの術後に最も注意すべき所見はどれか。

1.Courvoisier〈クールボアジェ〉徴候

2.Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候

3.Homans〈ホーマンズ〉徴候

4.Romberg〈ロンベルグ〉徴候

午前問題91 解答 3

午前問題91 解説 ホーマンズ徴候は、深部静脈血栓症(DVT)の診断に用いる。

午前問題92 術後1日、Aさんは39.1℃の発熱がみられた。

バイタルサイン:呼吸数18/分、脈拍117/分、整、血圧132/82mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)。

身体所見:呼吸音は異常なし、腰背部痛なし、術創部の腫脹、発赤、熱感はない。左手の末梢血管内カテーテル刺入部に発赤、熱感がある。

血液検査所見 :赤血球344万/μL、Hb12.1g/dL、白血球11,900/μL、血小板18万/μL。

血液生化学所見:尿素窒素16mg/dL、クレアチニン0.8 mg/dL、CRP11.4mg/dL。

尿所見:沈査に白血球を認めない。

胸部エックス線写真:異常所見なし。

Aさんの発熱の原因で考えられるのはどれか。2つ選べ。

1.肺 炎

2.腎盂腎炎

3.術創部感染

4.術後の吸収熱

5.カテーテル関連血流感染症

午前問題92 解答 4、5

午前問題92 解説 左手の末梢血管内カテーテル刺入部に発赤、熱感があるため、カテーテル関連血流感染症は考えられる。

午前問題93 術後3日、Aさんの全身状態は改善し、読書をして過ごしている。

Aさんの術後の合併症を予防する適切な肢位はどれか。

1.外 旋

2.外 転

3.内 旋

4.内 転

午前問題93 解答 2

午前問題93 解説 股関節置換術の術後は、脱臼予防のため外転・外旋・軽度屈曲位を保持する。

次の文を読み午前問題94~96の問いに答えよ。

Aさん(57歳、男性)は、妻(50歳)と2人で暮らしている。21歳から喫煙習慣があり、5年前に風邪で受診した際に肺気腫と診断された。最近は坂道や階段を昇ると息切れを自覚するようになってきた。

午前問題94 Aさんの呼吸機能に関する数値で増加を示すのはどれか。

1.1秒率

2.残気量

3.1回換気量

4.動脈血酸素分圧〈PaO2〉(room air)

午前問題94 解答 2

午前問題94 解説 5年前の肺気腫や、最近の息切れから慢性閉塞性肺疾患が考えられる。

午前問題95 Aさんは発熱、咳嗽、粘稠痰、呼吸困難を認めたため受診し、肺炎を伴う慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉の急性増悪と診断されて入院した。入院後、薬物療法によって病状は改善し退院が決定した。看護師がAさんに退院後の生活について尋ねると、今回の入院をきっかけにAさんは退職し、家事に専念すると答えた。

Aさんの呼吸機能に対する負荷が最も小さい動作はどれか。

1.食べる直前に調理する。

2.部屋全体に掃除機をかける。

3.頭より高い位置に洗濯物を干す。

4.買い物した荷物をカートで運ぶ。

午前問題95 解答 4

午前問題95 解説 慢性閉塞性肺疾患は、呼吸機能への負荷を最小限に抑えることが必要である。

午前問題96 5年後、Aさんは急性増悪による入退院を繰り返していた。今回の入院では呼吸機能の低下がみられたため、退院後に在宅酸素療法〈HOT〉を導入することになった。Aさんは「家での生活で気をつけることは何ですか」と看護師に質問した。

Aさんへの指導内容で適切なのはどれか。

1.「寒いときは電気毛布を使ってください」

2.「入浴時は酸素チューブを外してください」

3.「ガス調理器を電磁調理器に変更してください」

4.「呼吸が苦しいときは楽になるまで酸素流量を上げてください」

午前問題96 解答 3

午前問題96 解説 ガス調理器を電磁調理器に変更するよう指導する。

次の文を読み午前問題97~99の問いに答えよ。

Aさん(72歳、女性)は、1人で暮らしている。小学校の教員を定年退職後、書道教室に月2回、体操教室に月1回通っている。20年前に高血圧症と診断され、月に1回かかりつけの病院を受診し、内服治療をしている。6か月前から、Aさんは病院の受診日を間違えたり、書道教室の日時を忘れることがあり、かかりつけの医師に相談した。Aさんは認知症専門医を紹介され、Mini-Mental State Examination〈MMSE〉18点で、軽度のAlzheimer〈アルツハイマー〉型認知症と診断された。

午前問題97 Aさんに出現している認知機能障害はどれか。

1.脱抑制

2.近時記憶障害

3.実行機能障害

4.物盗られ妄想

午前問題97 解答 2

午前問題97 解説 最近の会話の内容や、数時間前に行った行動、食事内容などを思い出せない認知症の初期症状でみられる。

午前問題98 診断から2か月後、かかりつけの病院の看護師にAさんは「50年以上住んでいるこの土地で、できるだけ他人の迷惑にならず生活を続けたいと思って貯金もしてきました。私は軽い認知症だと言われたのですが、これからも自分でお金の管理ができるか心配です。どうしたらよいでしょうか。私が使えるサービスがあれば知りたいです」と話した。

Aさんが利用できるのはどれか。

1.生活保護制度

2.地域生活支援事業

3.後期高齢者医療制度

4.日常生活自立支援事業

午前問題98 解答 4

午前問題98 解説 日常生活自立支援事業が利用できる。

午前問題99 診断から半年後、Aさんは、かかりつけの病院の看護師に「書道教室や体操教室は、部屋のカレンダーに書いて参加しています。ただ、最近、病院に行くときに薬が残っています。大切な薬だと先生から言われていますし、忘れずに飲みたいのですが、どうしたらよいでしょうか」と相談した。

看護師のAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

1.「お薬手帳を毎朝見るようにしましょう」

2.「薬のことは主治医に相談してください」

3.「薬を飲んだらカレンダーに丸を付けてみませんか」

4.「この病気の方は、薬を飲み忘れることがあります」

午前問題99 解答 3

午前問題99 解説 カレンダーに薬を飲んだことを記録することで、視覚的な確認ができ、飲み忘れを防ぐのに役立つ。

次の文を読み午前問題100~102の問いに答えよ。

Aさん(70歳、女性)は夫(68歳)と2人で暮らしている。BMI26で左股関節の変形性関節症のため関節可動域の制限と疼痛があり、外出時はT字杖を使用している。症状が強いときに消炎鎮痛薬を服用しているが、日常生活動作は自立している。Aさんは過去に転倒したことはないが、左右の下肢の差が3cmあり、立ち上がるときにふらつくことがある。自宅で座って過ごす時間が長い。Aさんは定期受診のため夫に付き添われて外来を受診した。

午前問題100 Aさんの症状の悪化を予防するための説明で適切なのはどれか。

1.運動はしない。

2.減塩食をとる。

3.体重を減らす。

4.家事は夫に任せる。

午前問題100 解答 3

午前問題100 解説 体重を減らすことは、関節への負担軽減には非常に有効である。

午前問題101 外来で、診察終了後にAさんから「少し話がある」と言われた女性のB看護師は、空いている診察室で面談した。Aさんから「男性の医師には聞けなかったのですが、性交はやめておいた方がよいでしょうか。股関節の痛みが強くなることはないのですが、夫も心配していました」と相談があった。

このときのB看護師のAさんへの対応で適切なのはどれか。

1.「同年代の変形性関節症の方に聞いてみてはいかがですか」

2.「股関節に負担がない体位について説明します」

3.「性交時は潤滑剤を使いましょう」

4.「性交は避けた方がよいでしょう」

午前問題101 解答 2

午前問題101 解説 変形性関節症の患者にとって、股関節に負担をかけない体位を知ることは非常に重要である。

午前問題102 B看護師は、Aさんが処置室前の待合室でT字杖を持ち、椅子から立ち上がろうとしているのを見かけた。B看護師が声をかけると、Aさんは「夫が会計をしていますが、急にトイレに行きたくなって」と慌てていた。夫はAさんから2mほど離れた所で会計をしているため、Aさんの様子に気がついていない。待合室は患者や家族で混雑しており、外来にある車椅子は別の患者が使用中だった。

AさんへのB看護師の声かえで適切なのはどれか。

1.「車椅子を探してきます」

2.「ご主人を呼びましょう」

3.「トイレまで一緒に行きましょう」

4.「転ばないように気を付けて行ってくださいね」

午前問題102 解答 3

午前問題102 解説 Aさんの安全を確保し、転倒リスクを最小限に抑える必要がある

次の文を読み午前問題103~105の問いに答えよ。

Aちゃんは出生前診断で羊水過多があり先天性食道閉鎖症の疑いを指摘されていた。在胎37週5日に帝王切開で出生、出生体重2,780g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後8点、5分後9点である。出生後、Aちゃんは先天性食道閉鎖症と診断された。

午前問題103 出生直後のAちゃんにみられるのはどれか。

1.腹部エックス線写真の鏡面像

2.口腔内の泡沫状唾液の流出

3.胆汁性の嘔吐

4.噴水状の嘔吐

午前問題103 解答 2

午前問題103 解説 口腔内の泡沫状唾液の流出が最も特徴的な症状である。

午前問題104 Aちゃんは、出生当日に胃瘻造設、気管食道瘻切断と食道端々吻合術を受け、無事に終了した。術後2日、人工呼吸器管理下で胸腔ドレーンが挿入されている。

このときの看護で適切なのはどれか。

1.頸部を伸展させた体位を保持する。

2.摂食嚥下機能の獲得のため支援を開始する。

3.親がAちゃんを自由に抱っこするのを見守る。

4.唾液の吸引時には吸引チューブの挿入を吻合部の手前までにする。

午前問題104 解答 4

午前問題104 解説 吻合部の手前までに吸引チューブを挿入することで、吻合部への直接的な損傷を避けることができる。

午前問題105 Aちゃんは3歳6か月になった。現在は胃瘻を閉鎖し経口摂取をしているが、吻合部の狭窄による嚥下困難が生じ、これまでに食道バルーン拡張術を2回行った。現在も症状が残っていて、固形物の通過障害が軽度である。身長92.5cm(25パーセンタイル)、体重11.5㎏(3パーセンタイル)で、半年後に保育所へ入園する。両親が「Aはあまり体重が増えません。保育所ではみんなより食事に時間がかかるのではないかと心配です」と外来看護師に話したため、今後の対応について両親、看護師および医師で話し合った。

Aちゃんの摂食に関する対応で適切なのはどれか。

1.再度、胃瘻を造設する。

2.食事を保育士に介助してもらう。

3.昼前に保育所から帰宅し、家で昼食を摂る。

4.同じクラスの子ども達と同量を食べられるよう訓練する。

5.Aちゃんに適した食事形態の提供が可能か保育所に確認する。

午前問題105 解答 5

午前問題105 解説 保育所の調理能力を確認することは、Aちゃんが保育所で安全に食事を摂るためには必要不可欠である。

次の文を読み午前問題106~108の問いに答えよ。

Aさん(28歳、会社員)は、夫(30歳、会社員)と2人で暮らしている。2023年2月5日からの月経を最後に無月経となり、妊娠の可能性を考えて受診した。医師の診察の結果、妊娠と診断された。

午前問題106 Naegele〈ネーゲレ〉概算法を用いてAさんの分娩予定日を求めよ。

解答:2023年① ②月③ ④日

① ② ③ ④

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

午前問題106 解答 1、1、1、2

午前問題106 解説 月に9を足して、日にちに7を足す。

つまり、(2+9)月(5+7)=11月12日ということになる。

午前問題107 診察後、Aさんから看護師に妊娠中の生活や体重の管理について質問があった。Aさんは「缶ビール2本を週に1回、コーヒーを1日に6杯以上飲んでいます。友人に勧められて半年前から1日240㎍の葉酸のサプリメントを飲んでいます」と話す。Aさんは身長160cm、非妊時体重62㎏である。

看護師のAさんへの説明で適切なのはどれか。

1.「飲酒は中止しましょう」

2.「妊娠中の体重増加は7㎏未満にしましょう」

3.「コーヒーは今までどおりに飲んでも大丈夫です」

4.「葉酸は妊娠前と同じ量を摂るようにしましょう」

午前問題107 解答 1

午前問題107 解説 妊婦はアルコールの代謝が低く、アルコールは胎盤を簡単に通過する。

午前問題108 妊娠30週2日。Aさんは妊婦健康診査を受け、妊娠経過に異常はなく児の発育も順調と診断された。診察後、Aさんから看護師に「最近、腰が痛くなることがあります。腰痛への対処法はありますか」と質問があった。

看護師のAさんへの説明内容で適切なのはどれか。

1.安静にする。

2.椅子に浅く座る。

3.Sims〈シムス〉位で休む。

4.柔らかいマットレスや布団で寝る。

午前問題108 解答 3

午前問題108 解説 シムス位は、妊婦が腹部の圧迫を避けながら休むことができる。

次の文を読み午前問題109~111の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)は妊娠39週4日で男児を正常分娩した。出生体重3,000g、身長48.0cm。出生直後、児に付着していた羊水を拭き取り、インフォントラジエアントウォーマーの下で観察を行った。その後、温めておいた衣服を着せてコットに寝かせ、コットを空調の風が当たらない場所に配置した。

午前問題109 看護師の行為で対流による児の熱喪失を予防したのはどれか。

1.羊水を拭き取った。

2.インフォントラジエアントウォーマーの下で観察を行った。

3.温めておいた衣服を着せた。

4.コットを空調の風が当たらない場所に配置した。

午前問題109 解答 4

午前問題109 解説 対流による熱喪失を防ぐ。

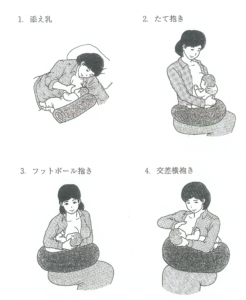

午前問題110 産褥3日。Aさんは児の啼泣に合わせて横抱きで母乳を与えている。Aさんの乳房の型はⅢ型、熱感が出てきている。乳管は左右とも4本開通している。「抱き方は色々あると聞きました。今の方法以外の授乳の仕方はありますか」と相談を受けた。

授乳の仕方を図に示す。

Aさんに適した授乳の仕方はどれか。

午前問題110 解答 3

午前問題110 解説 フットボール抱きは、脇の下に児を抱え、児の体が母親の体に沿っている姿勢。

午前問題111 日齢4。体重2,760g。児のバイタルサインは正常である。経皮ビリルビン10mg/dL。前日の排尿は1日4回、排便1日1回。母乳のみを哺乳している。1回の授乳に30分以上かかり、授乳後も児は啼泣している。児は音に反応して抱きつくような動きをする。

新生児のアセスメントで適切なのはどれか。

1.異常な反射を認める。

2.母乳不足が疑われる。

3.黄疸が生理的範囲を超えている。

4.体重減少が生理的範囲を超えている。

午前問題111 解答 2

午前問題111 解説 新生児が授乳後も啼泣していること、1回の授乳に30分以上かかるなどから母乳不足が考えられる。

次の文を読み午前問題112~114の問いに答えよ。

Aさん(22歳、男性)は、高校卒業後に就職したが、同僚との関係がうまく築けず、転職を繰り返している。「他の人と自分はどこが違う。自分の将来が不安だ」と感じたAさんは精神科クリニックを受診し、自閉症スペクトラム障害と診断された。

Aさんは小学生のころから他人の気持ちが理解できないときがあり、対人関係を築くことが苦手で、学校で孤立していた。また、偏食が強く、るいそうがみられたために、同級生から容姿のことでいじめられたことがあった。中学校や高校では忘れ物が多く、集団生活になじめなかった。

午前問題112 Aさんに認められるのはどれか。

1.被害妄想

2.予期不安

3.ボディイメージの障害

4.コミュニケーションの障害

午前問題112 解答 4

午前問題112 解説 自閉症スペクトラム障害の中核症状には、対人関係の構築が困難であることやコミュニケーションの障害がある。

午前問題113 クリニックに通院し半年が経過した。現在、Aさんは無職である。Aさんは仕事が長続きしないことで将来への不安が強く、自身の適性にあった職場を探したいと希望している。外来看護師は主治医とも相談し、Aさんに就労移行支援のサービスについて伝えることにした。

Aさんへの説明で適切なのはどれか。

1.「仕事が見つかるまで期限なく通所できます」

2.「同じ障害を持つ仲間との共同生活が原則です」

3.「一般就労に向けて知識や能力の向上を目指します」

4.「生活リズムを整え、集団に慣れていくことが目的です」

午前問題113 解答 3

午前問題113 解説 就労移行支援の主な目的は、利用者が一般就労に向けて必要なスキルや知識を習得すること。

午前問題114 就労移行支援を利用し、Aさんは仕事を始めたが、苦手な仕事内容が多く、失敗が続いているため同僚から注意を受け続けている。外来看護師は、Aさんから「毎日が憂うつでつらい。ストレスが溜まるのでどうしたらよいか」と相談を受けた。

Aさんへの対応で適切なのはどれか。

1.仕事に慣れるまで待つように説明する。

2.憂うつな気分について詳しく話してもらう。

3.職場の同僚とうまく付き合う方法を考えてもらう。

4.外来看護師が行っているストレス発散方法を指導する。

午前問題114 解答 2

午前問題114 解説 Aさんの具体的な感情や経験について詳しく話してもらうことは、適切な支援を提供するための第一歩である。

次の文を読み午前問題115~117の問いに答えよ。

Aさん(87歳、女性、要介護1)は1人暮らしで、長女(52歳、会社員)が同じマンションの隣の部屋に住んでいる。5年前に乳癌のため左乳房切除術を受けた。1年前に肺への転移が確認され、胸水の貯留への対症療法のため入退院を繰り返していた。退院後は、状態観察と体調管理のため大学病院の外来を月に2回受診し、訪問介護と訪問看護を週に1回ずつ利用して在宅療法を続け「これ以上の積極的な治療はせずに自宅で最期まで過ごしたい」と話している。

ある日、長女から「最近、母は通院がつらそうで、先月は1回しか受診していません。医師の診察は大事だと思うので、受診を続けるために主治医に何を相談すればよいでしょうか」と訪問看護師に相談があった。

午前問題115 長女への助言で適切なのはどれか。

1.緩和ケア病棟への入院

2.在宅療養支援診察所の利用

3.医師の診察を月1回に減らすこと

4.通所リハビリテーションを利用すること

午前問題115 解答 2

午前問題115 解説 在宅療養支援診察所の訪問診療は、在宅での療養を希望する患者に対して医師が定期的に自宅を訪問する。

午前問題116 3か月後、Aさんは呼吸状態の悪化のため在宅酸素療法〈HOT〉(3L/分、24時間)を受けることになった。要介護3に変更され訪問看護を週に3回利用することになった。毎日午前は訪問介護、午後は長女が介護休業制度の短時間勤務等の措置を利用して介護することになった。訪問介護員から「Aさんの食事を作り、食べた後の片付けをしているのですが、Aさんが食事の後に少し息が苦しいと言うことがあります。どうすればよいでしょうか」と訪問看護師に相談があった。

訪問介護員への助言で適切なのはどれか。

1.「食事を介助しましょう」

2.「食事の後に短速呼吸を促しましょう」

3.「食事以外の時間は安静に過ごしてもらいましょう」

4.「Aさんの1回分の食事量を減らし回数を増やしましょう」

午前問題116 解答 4

午前問題116 解説 消化にかかるエネルギーを分散させることができる。

午前問題117 6か月後、Aさんは長女に見守られ自宅で最期を迎えた。2週後、長女から「私なりに頑張りましたが、十分に介護してあげられなかった。もっとできることがあったのではと考えてしまいます」と訪問看護師に連絡があった。

訪問看護師の長女への対応で適切なのはどれか。

1.「もう少し仕事を休んで傍にいられたらよかったですね」

2.「何をすればよかったのか一緒に考えましょう」

3.「最期までよく介護していたと思いますよ」

4.「仕事に集中してみましょう」

午前問題117 解答 3

午前問題117 解説 彼女が自分の行動に対して肯定的な評価を持つことができる。

次の文を読み午前問題118~120の問いに答えよ。

Aさん(44歳、男性)は、午前9時に発生した震度5強の地震で自宅の2階から慌てて逃げる際に階段から転落した。午前9時30分、Aさんは殿部に激しい痛みが出現し動けなくなったため、救急車で搬送され入院した。

身体所見:体温36.8℃、呼吸数22/分、脈拍100/分、血圧76/38mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%(room air)。

検査初見:赤血球300万/μL、Hb9.0g/dL、CRP0.3mg/dL、Na140mEq/L、K4.0 mEq/L、濃縮尿、尿比重1.020、尿潜血(+)。

午前問題118 Aさんの状態で考えられるのはどれか。

1.敗血症

2.骨盤骨折

3.硬膜下血腫

4.腰部脊柱管狭窄症

午前問題118 解答 2

午前問題118 解説 Aさんは階段から転落した際に殿部に激しい痛みが出現している。これは骨盤骨折の典型的な症状である。

午前問題119 午前11時、Aさんの母親Bさん(80歳)は、余震が続くため避難する途中で転倒し、歩行が困難となった。Bさんは、孫のCさん(14歳、女子)に付き添われて救急車で病院に搬送された。Bさんは、意識は清明で、腰痛を訴えている。バイタルサインは、呼吸数16/分、脈拍90/分、血圧135/80mmHgで、排尿によって着衣が濡れている。

外来で診察を待っている間に、Bさんの隣にいるCさんがうずくまっているのを看護師が発見した。Cさんのバイタルサインは、呼吸数36/分、脈拍110/分、血圧94/40mmHgで、手のしびれ、動悸を訴えている。

看護師の初期対応で優先度が高いのはどれか。

1.Bさんの着衣の交換

2.Bさんの既往歴の確認

3.Cさんの四肢の保温

4.Cさんの経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉の測定

午前問題119 解答 4

午前問題119 解説 呼吸数、脈拍数、血圧の異常は酸素不足の可能性がある。

午前問題120 Bさんは、歩行が困難であったため入院したが、検査の結果、腰部の打撲のみで他に身体的な問題を認めなかった。日中は眠っていることが多く、夕方になると落ち着かなくなり、大声で家族を呼んだり、家に帰ろうとすることがあった。入院4日後、Bさんは少しずつ歩けるようになり、退院が決まった。自宅が半壊状況のため、福祉避難所に行くことになった。一緒に福祉避難所に行くAさんの妻(42歳)は看護師に「義母は、入院前は大声を出すことはありませんでした。避難所で人に迷惑をかけるのではないかと心配です」と相談した。

看護師のBさんに関する助言内容で適切なのはどれか。

1.福祉避難所では昼間の覚醒を促す。

2.福祉避難所では人との交流を少なくする。

3.Bさんの退院を延期できるか医師に相談する。

4.福祉避難所に行ったらすぐに精神科を受診する。

午前問題120 解答 1

午前問題120 解説 せん妄の予防や管理のためには、昼間の覚醒を促し、夜間の休息を確保する。