午前問題61 皮膚症状に対する油脂性軟膏塗布の目的で正しいのはどれか。

a.痂皮を除去しやすくする。

b.びらん部の上皮形成を促す。

c.分泌物の吸収を促す。

d.炎症を軽減する。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題62 看護の国際交流で我が国が実施していないのはどれか。

1.開発途上国への看護教育の援助

2.外国人研修生の受入れ

3.海外青年協力隊への参加

4.外国で取得した看護婦免許の認定

午前問題63 保健婦助産婦看護婦法の規定で正しいのはどれか。

1.看護婦は名称独占である。

2.罰金以上の刑に処せられた者は免許を取り消されることがある。

3.臨時応急の手当にも医師の指示が必要である。

4.看護婦等の人材確保の促進を定めている。

午前問題64 我が国の訪問看護利用者の主傷病で最も多いのはどれか。

1.脳血管疾患

2.心疾患

3.呼吸器系疾患

4.消化器系疾患

午前問題65 高カロリー輸液を行っている30歳の患者の退院支援で、優先的に紹介する社会資源はどれか。

1.訪問看護ステーション

2.社会福祉協議会

3.保健所の保健婦

4.介護保険の申請担当者

午前問題66 片麻痺の85歳の男性。82歳の妻と自宅で2人暮らし。尿意は伝えられるが、腰をあげることも寝返りもできない。

排尿に適切な用具はどれか。

1.差し込み便器

2.自動採尿器

3.ポータブルトイレ

4.紙オムツ

午前問題67 膀胱にカテーテルを留置した患者を訪問した。

看護婦が医師に直ちに報告する必要があるのはどれか。

a.37.5℃の発熱がある。

b.尿に浮遊物がある。

c.膿性の尿が出る。

d.この2日間尿に血液が混入している。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題68 交通事故で頸髄損傷となった小学4年生。退院し、父母と2年生の弟と自宅で暮らすことになった。

健康な家族機能を維持するための指導で適切なのはどれか。

a.弟の退行現象に注意する。

b.患児の世話は全面的に母親がする。

c.事故については家族の中で話題にしない。

d.家事は家族で分担し合う。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題69 75歳の女性。会社勤めをしている娘と自宅で暮らしている。もの忘れは激しいが、相手がいれば好んで思い出話をする。

優先度の高い支援はどれか。

1.痴呆を専門とする医師への受診を勧める。

2.訪問看護の利用を勧める。

3.ショートステイの利用を勧める。

4.デイケアの利用を勧める。

午前問題70 82歳の女性。脳梗塞で寝たきりになりオムツを使用している。介助で半流動食を摂取しているが、時々むせる。訪問時に体温37.8℃、脈拍数84/分、整、血圧140/80mmHg。咳嗽がある。

最も考えられるのはどれか。

1.心不全

2.上気道炎

3.肺 炎

4.尿路感染

午前問題71 一人暮らしの高齢者の薬の飲み忘れを防ぐ方法で適切なのはどれか。

a.訪問日に残薬を確認する。

b.薬を曜日・時間別に薬ケースに分包する。

c.食事のときに薬を食卓に準備するよう本人に話す。

d.近所の民生委員に服薬確認を依頼する。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題72 車椅子で通学している進行性筋ジストロフィーの小学5年生。最近、気管支炎に罹患し軽快したが、常に喘鳴が残っている。

母親への指導で正しいのはどれか。

1.体位ドレナージを行う。

2.家庭訪問による授業に切り替える。

3.夜間睡眠中はファウラー位にする。

4.経管栄養に切り替える。

午前問題73 在宅死を希望している妻の死期が近くなった。

訪問看護婦が動揺している夫に行う説明で誤っているのはどれか。

1.「呼吸状態が不安定になり、意識が低下します」

2.「喘鳴が出ますので水を飲ませてください」

3.「最期まで耳は聞こえますので声をかけて下さい」

4.「話ができなくなっても手足をさすって下さい」

午前問題74 在宅療養者の夫から「妻が急に耳が聞こえなくなった」と連絡があった。

訪問看護婦が行うことで誤っているのはどれか。

1.耳鏡で外耳道と鼓膜とを観察する。

2.めまいの有無を確認する。

3.音叉による検査を行う。

4.正面に向き合って単語をささやき、復唱してもらう。

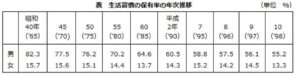

午前問題75 表は我が国におけるある生活習慣を持つ者の割合である。

この生活習慣が危険因子となるのはどれか。

a.膀胱癌

b.肝硬変

c.糖尿病

d.クモ膜下出血

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題76 地下室でガソリンの発電機を使用して作業をしていた従業員が意識を失い、鮮紅色の皮膚を呈していた。

考えられる状態はどれか。

1.硫化水素中毒

2.酸素欠乏症

3.一酸化炭素中毒

4.熱中症

午前問題77 ICU症候群の発症要因の一つである感覚遮断を防止する対策で適切なのはどれか。

a.患者から見える場所に時計を置く。

b.ICU入室中は継続的に睡眠薬を与薬する。

c.患者に入室前にICUを見学してもらう。

d.家族の面会を許可する。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題78 たばこの有害物質と生体に及ぼす影響との組合せで正しいのはどれか。

1.ニコチン ――― 心拍数の減少

2.タール ――― 心筋酸素消費量の増加

3.一酸化炭素 ――― 造血機能の低下

4.浮遊粉塵 ――― 気管の線毛運動の低下

午前問題79 医師から喉頭全摘出術の説明を受けた患者が「声が出なくなるのは困る」と悩んでいた。

看護婦の対応で適切なのはどれか。

1.手術の説明をどのように受けとめているかを確かめる。

2.「医師に任せる方がよい」と助言する。

3.手術後の生活について具体的に説明する。

4.家族から「手術を受けた方がよい」と勧めてもらう。

午前問題80 大腿骨骨折の術後7日。突然、胸痛と呼吸困難とが起こった。

最も考えられるのはどれか。

1.解離性大動脈瘤の破裂

2.術後肺炎

3.肺塞栓

4.気胸の発生

午前問題81 重症高血圧症をβ遮断薬で治療するときに起こる副作用の観察で最も重要なのはどれか。

1.脈拍数

2.呼吸数

3.便 通

4.水分摂取量

午前問題82 咳嗽を主訴としてA病棟に1週前に入院した患者Bさんの喀痰から結核菌(ガフキー3号)が検出され、結核病棟を有する病院へ転出した。

A病棟で直ちに行うことはどれか。

a.病棟スタッフへの抗結核薬の予防投与

b.Bさんが使用したマットレスのホルマリン消毒

c.他の患者とBさんとの接触状況の調査

d.Bさんと同室だった患者のツベルクリン反応検査

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題83 心筋梗塞の急性期リハビリテーションで正しいのはどれか。

a.安静時心拍数では、120/分以下に安定していることが開始の条件となる。

b.等張性運動は避ける。

c.心電図モニターを装着して行う。

d.3~5Metsの運動が可能になれば退院となる。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題84 ペースメーカーの適応はどれか。

1.脈拍数42/分、整。階段を昇るときなど目の前が暗くなることがある。

2.心電図モニターで心拍数121/分、脈拍数89/分、不整である。

3.ホルター心電図で心拍数150/分の洞性頻脈が1時間余り持続することがある。

4.心電図モニターで幅の広いQRSの3~6連発が1日に10回以上観察される。

午前問題85 21歳の女性。スプーン状爪を認め、眼瞼結膜は貧血様であった。

誤っているのはどれか。

1.鉄の欠乏による貧血が考えられる。

2.酸素供給不足の代償作用で脈拍数が多い。

3.脾臓の腫大が考えられる。

4.血液検査では小球性低色素性貧血が考えられる。

午前問題86 甲状腺機能低下症による食欲不振の要因でないのはどれか。

1.活動性の低下

2.胃液分泌の低下

3.代謝の低下

4.腸蠕動の低下

午前問題87 嚥下障害のある患者に嚥下反射を起こしやすくするための食事介助で適切なのはどれか。

1.頸部を前屈位にする。

2.口に運ぶ1回の分量はなるべく少なくする。

3.食物を舌の先端に置く。

4.側臥位のときは舌の麻痺側を下にする。

午前問題88 イレウスチューブが挿入された腸閉塞の患者の看護で正しいのはどれか。

1.チューブは鼻翼に固定する。

2.排液バッグとベッドの高さとを同じにする。

3.誤嚥に気をつける。

4.ベッド上安静を保つ。

午前問題89 術後2日の人工肛門の観察で優先度が低いのはどれか。

1.出 血

2.粘膜の色調

3.排便の状態

4.周囲の皮膚の状態

午前問題90 肝生検直後の看護で重要なのはどれか。

a.呼吸音を聴取する。

b.腹痛について問診する。

c.腹式の深呼吸を促す。

d.血尿の有無を確認する。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d