次の文を読み午後問題1~3に答えよ。

Aさん、65歳の男性。妻との2人暮らし。S状結腸癌が肺に転移しているが自宅で療養している。病名を知っており、残された時間を妻と過ごすことを希望している。かかりつけ医によって硫酸モルヒネ徐放錠60mgが処方され、疼痛は緩和されている。

午後問題1 訪問看護婦がAさんに今後の療養について確認したところ「入院はしたくない。妻には迷惑をかけるがこのまま自宅で過ごしたい」と言っている。数日前から呼吸困難を訴えるようになった。

訪問看護婦がかかりつけ医に相談する内容で優先度が低いのはどれか。

1.呼吸困難への対応

2.緊急時の連絡方法

3.病院の確保

4.在宅死についての確認

午後問題2 1週後、意識レベルが低下し会話が困難となった。妻が「夫はこのまま死んでいくのでしょうか」と不安を訴えた。

訪問看護婦の対応で適切なのはどれか。

a.Aさんの状態を説明し、見通しについて話す。

b.妻が今の気持ちを表現することができるよう支える。

c.気持ちをしっかり持つよう妻を励ます。

d.24時間付き添うよう話す。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題3 2日後、Aさんは自宅で死を迎えた。

その1週間後、妻から連絡を受けて訪問した看護婦の対応で適切なのはどれか。

a.今までの妻の介護について慰労する。

b.気分転換に外出を勧める。

c.同じ境遇にある人のグループを紹介する。

d.Aさんとの思い出を語り合う。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

次の文を読み午後問題4~6に答えよ。

脂肪肝のため禁酒を勧められていた50歳の男性。会社では精力的に仕事をこなし、仕事以外にも飲酒の機会が多かった。倦怠感と腹部膨満感とを強く感じるようになったため、仕方なく受診した。検査の結果、アルコール性肝硬変と診断され、入院した。入院中、肝臓の機能と飲酒との関係、断酒の必要性について妻とともに指導を受けた後、自分でも肝硬変の本を購入して読んでいた。1か月後、AST(GOT)33U/L、ALT(GPT)20U/L、γ‐GTP60IU/L、総ビリルビン1.4mg/dl、アルブミン2.9g/dlに安定し退院した。

午後問題4 退院後の初回受診の際、外来看護婦が収集する情報で優先度が高いのはどれか。

1.飲酒欲求

2.食 欲

3.倦怠感

4.生活リズム

午後問題5 外来看護婦は肝硬変の悪化を防ぐために、本人の自己管理が必要と考えた。

本人が注意する項目で優先度が高いのはどれか。

a.体 重

b.体 温

c.尿 量

d.下腿の浮腫

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題6 徐々に生活行動範囲を拡大し、外出時間も増やしていった。退院1月後、職場復帰することになった。

断酒を継続していくための外来看護婦の働きかけで適切なのはどれか。

a.付き合いの調整について話し合う。

b.仕事上のストレスへの対処法を話し合う。

c.帰宅後の運動について話し合う。

d.会社に配置換えを申し出るよう勧める。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

次の文を読み午後問題7~9に答えよ。

要介護4の認定を受けて施設に入所中の85歳の男性が自宅に帰った。80歳の妻との2人暮らし。訪問看護、訪問介護および訪問入浴介護の支援を受けることになった。

午後問題7 初回訪問時に患者の手関節、腹部および大腿内側に赤い丘疹がみられ、一部小水疱を伴っている。指間には線状疹がある。

考えられるのはどれか。

1.真菌症

2.帯状疱疹

3.伝染性紅斑

4.疥 癬

午後問題8 かかりつけ医から上記の診断を受けた。

皮疹に関して妻への指導で有効でないのはどれか。

1.部屋に殺虫剤を散布するよう助言する。

2.訪問介護員(ホームヘルパー)に寝具を日光に当てるよう依頼する。

3.治るまで見舞い客を避けるよう助言する。

4.夫にビタミンB1を含む食品の摂取を勧める。

午後問題9 訪問看護婦がこの感染の媒介者とならないために適切な対応はどれか。

a.療養者に接するときはマスクをつける。

b.療養者に接するときは予防衣をつける。

c.皮疹に軟膏を塗布するときは手袋をつける。

d.訪問終了時に含嗽をする。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

次の文を読み午後問題10~12に答えよ。

Aさん、52歳の男性。総合商社の販売部門で課長をしている。今年の定期健康診断で、BMI23.5、血圧162/108mmHg、総コレステロール280mg/dl、中性脂肪180mg/dl、空腹時血糖90mg/dlを示し、「要精査」のため受診した。問診によると仕事が中心の生活で、朝7時に出勤し帰宅は23時頃である。休日にも仕事に出掛けることがあり、たまの休みには自宅で仕事の資料を作成し、運動の習慣はない。喫煙は1日40本程度。飲酒は毎日就寝前にビールを2本飲む。夜間は熟睡し覚醒も良い。性格は「完ぺき主義」と答える。

午後問題10 Aさんに生じやすい疾患はどれか。

1.糖尿病

2.十二指腸潰瘍

3.虚血性心疾患

4.抑うつ

午後問題11 Aさんの生活指導に用いる資料で優先度が高いのはどれか。

a.運動量と血中HDLコレステロール値との関係

b.BMIと死亡率との関係

c.ビールのエネルギー量

d.喫煙量とこの疾患の発生との関係

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題12 M.フリードマンはこの疾患を起こしやすい人に共通する行動様式を見いだした。

Aさんには以下の行動が認められたが、フリードマンの指摘した行動様式に該当しないのはどれか。

1.約束の時間に正確である。

2.旅行や出張では多くのスケジュールを盛り込む。

3.仕事には最善をつくす。

4.対立する意見があっても穏やかに話し続ける。

次の文を読み午後問題13~15に答えよ。

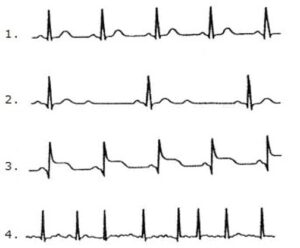

44歳の男性。リウマチ熱の既往があり、3年前から僧帽弁狭窄症・閉鎖不全と診断され、利尿薬とジギタリスを服用していた。趣味はテニスだったが、最近平らな道を歩いていても動悸や息切れがしてきたため入院した。身長162cm。体重58kg。心拍数100/分、脈拍数は橈骨動脈で86/分。血圧100/66mmHg。呼吸困難、下腿の浮腫、仰臥位で頸静脈の怒張が観察された。

午後問題13 入院時の心電図はどれか。

午後問題14 精密検査の結果、手術が必要と診断され、入院1週後、僧帽弁置換術を受けた。術後1日、脈拍数122/分、血圧80/56mmHg、中心静脈圧25cmH2O、動脈血酸素分圧(PaO2)96mmHg。尿量30ml/時。胸部エックス線撮影で心拡大の増強がみられた。

考えられるのはどれか。

a.無気肺

b.肺塞栓症

c.心タンポナーデ

d.低心拍出量症候群

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題15 術後6週には状態が安定し、退院が決まった。ワーファリンは引き続き内服することになった。

退院指導で正しいのはどれか。

1.ワーファリンの作用は、感冒薬と併用すると弱まると説明する。

2.抜歯をするときは事前に主治医に相談するよう説明する。

3.趣味のテニスを再開するよう勧める。

4.食事に関しては塩分制限以外は考慮しなくてよいと説明する。

次の文を読み午後問題16~18に答えよ。

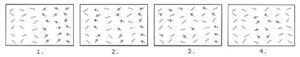

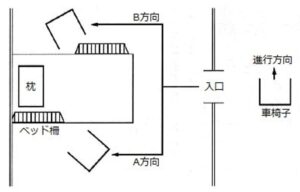

58歳の男性。右大脳出血による左片麻痺。発症後2か月が経過し、リハビリテーションの目的で転院してきた。入院時の観察では、整容動作は右手で行い自立しているが、顔のひげ剃りは右側だけで終わる。食事動作も右手で行い自立しているが盆の左にある皿の食べ物を残す。看護婦がその皿の方を指すと「あっ」と気付いてフォークを運ぶ。移乗動作はバランスが悪く介助を要し、左ブレーキをかけ忘れて車椅子から落ちそうになる。

午後問題16 片麻痺以外に日常生活動作(ADL)を障害している症状はどれか。

1.視野欠損

2.視力低下

3.記憶障害

4.半側空間失認

午後問題17 アルバートの線分末梢テストの結果はどれか。

午後問題18 車椅子からベッドに移る方法を指導する場合、適切なのはどれか。

1.A方向でベッドに近づき、最初に左側のブレーキ・フットレストを操作する。

2.A方向でベッドに近づき、最初に右側のブレーキ・フットレストを操作する。

3.B方向でベッドに近づき、最初に左側のブレーキ・フットレストを操作する。

4.B方向でベッドに近づき、最初に右側のブレーキ・フットレストを操作する。

次の文を読み午後問題19~21に答えよ。

Aさん、54歳の女性。左大脳梗塞のため入院中である。夕食後、Aさんがナースステーションに来た。

看護婦:「Aさん、どうされました?」

Aさん:「お・ん」

看護婦:「おん…。なんでしょうね」

Aさん:「……」(腋窩に手をはさむ)

看護婦:「あっ体温計ですか?」

Aさん:「はい」

看護婦:「体温計は渡しましたよ。また測りますか?」

Aさん:「うーん」(手で足元を指し、さらに部屋の方を指す)

午後問題19 Aさんの状態はどれか。

1.脳血管性痴呆

2.構音障害

3.運動性失語

4.感覚性失語

午後問題20 看護婦の対応で最も適切なのはどれか。

1.Aさんとともに病室に行く。

2.再度「体温計が必要ですか」とゆっくり問い直す。

3.50音ボードを持って来る。

4.鉛筆とメモ用紙を渡す。

午後問題21 Aさんとのコミュニケーションで適切なのはどれか。

1.単語または短い文章で話す。

2.患者の「はい」をうのみにしない。

3.言葉の誤りはその場で修正する。

4.「はい」か「いいえ」で答えられるように質問する。

次の文を読み午後問題22~24に答えよ。

42歳の女性。不正性器出血があり近医を受診した。検査の結果、子宮頸癌Ⅱ期と診断され手術目的で入院し、広汎性子宮全摘出術を受けた。術後1日、体温37.6℃、脈拍数78/分、血圧120/68mmHg。腹部は平坦で腸蠕動音は聴取できない。経腹的な後腹膜ドレーンからは術後16時間で淡血性の排液が300ml認められた。膣からの分泌物はなく、膀胱留置カテーテルからは淡黄色透明の尿が流出している。腹壁創の痛みを訴えているが、腰背部痛はない。

午後問題22 術後1日のアセスメントで正しいのはどれか。

1.腸閉塞が疑われる。

2.尿管損傷が疑われる。

3.尿路感染症の可能性は低い。

4.骨盤死腔内の異常出血が疑われる。

午後問題23 術後7日、膀胱留置カテーテルが抜去された。

看護で正しいのはどれか。

1.残尿量の測定は、残尿量が50ml以下になるまで行う。

2.排尿は尿意を感じたときにするよう指導する。

3.排尿時は下腹部の圧迫刺激を避ける。

4.残尿量の測定は就寝前に行う。

午後問題24 排尿障害が回復したため、術後16日目から全骨盤に対する放射線照射が開始された。1週経過し、計10Gyの照射を終えたころ、以下の症状が出現した。

放射線照射による症状はどれか。

1.顔面のほてり

2.下肢の浮腫

3.下 痢

4.発 汗

次の文を読み午後問題25~27に答えよ。

85歳の女性。共働きの息子夫婦と同居し、日中は一人で過ごしている。白内障があり、視力は0.3程度である。階段でつまずき、転倒し、大腿骨頸部骨折を起こし、人工骨頭置換術を受けた。術後4週には杖歩行になったが、歩行はやや不安定で、訓練時になると表情は硬くなった。看護婦が訪問すると、「歩く練習を頑張っているからもうすぐ自宅に帰れると楽しみにしてたのに、さっき、息子が来て家でひとりにしておくのが心配だからしばらく施設に入って欲しいって。まだ自分でできないこともあるから何も言えなかったけど、なんだかとても惨めな気分」と話し、肩を落としている。

午後問題25 この患者の転倒に関連しない因子はどれか。

1.85 歳

2.女 性

3.階 段

4.白内障

午後問題26 患者が看護婦に最も伝えたかったことはどれか。

1.損なわれた自己決定

2.家族介護の負担

3.再転倒への恐怖

4.家屋改造の負担

午後問題27 患者の退院計画を立案するに当たり、最も重要となるのはどれか。

1.家屋改造の意思があるのか息子に確認する。

2.本人と息子夫婦とが話し合う場を作るよう提案する。

3.自宅での生活の仕方を本人に確認する。

4.ソーシャルワーカーを紹介し、入所先を相談する。

次の文を読み午後問題28~30に答えよ。

74歳の女性。3年前にアルツハイマー型痴呆と診断された。数日前に介護老人保健施設に入所し、緊張した表情だが周りの人にきちんとあいさつをしていた。その夜はほとんど眠らず、朝になってウトウトしていた。着替えを促すと裏返しに重ね着をした。食事は箸を使って食べることができた。排泄は誘導がうまくいったときはトイレでできるが、後始末はできなかった。風呂で身体を洗うことはできなかった。風呂の帰り、他人の部屋に入り、立っていた。改訂版長谷川式簡易知能評価スケール(HDS‐R)得点は10点。元来、生け花を趣味とし、料理が得意だった。

午後問題28 この女性の痴呆の程度はどれか。

1.軽 度

2.中等度

3.やや高度

4.非常に高度

午後問題29 下線部に象徴される症状はどれか。

1.失 行

2.見当識障害

3.逆行性健忘

4.関係妄想

午後問題30 3週が経過し、日中はボランティアの人々と生け花をしたり、ゲームをして笑顔や笑い声が出て、いろいろな人とおしゃべりをするようになってきた。夕方になると、人が変わったように落ち着かなくなり、「早く食事の支度をしなければ」と独り言を言いながら歩き回っている。

対応で適切でないのはどれか。

1.翌日からは日中の活動量を抑えるようにする。

2.夕食のテーブルの準備を手伝ってもらう。

3.一緒にお茶を飲みながら話を聞く。

4.「こちらで準備しているから心配しないで」と話す。