午前問題31 職場における保健活動で作業管理に該当するのはどれか。

1.労働時間の把握

2.健康診断後の指導

3.分煙対策の策定

4.疲労状況の把握

午前問題31 解答例 ―

午前問題31 解説 厚生労働省の正答が発表されず、見解もわかれるため、解説を省略します

午前問題32 介護保険法に基づいて貸与される用具はどれか。

1.酸素濃縮器

2.吸引器

3.人工呼吸器

4.褥瘡予防用具

午前問題32 解答例 4

午前問題32 解説 車いす、車いす付属品、褥瘡予防用具、などが貸与される。

午前問題33 精神障害者のグループホームで提供されるサービスはどれか。

1.日常生活に適応するための訓練

2.低額な料金での居室の利用

3.食事の提供を含む日常生活上の援助

4.自立を支援するための職業訓練

午前問題33 解答例 3

午前問題33 解説 日常生活上の援助は提供される。

午前問題34 障害者雇用促進法では、企業や官公庁において従業員の一定数以上は障害者を雇用しなければならないとしている。

雇用の対象となっているのはどれか。

1.身体障害者

2.知的障害者

3.身体障害者と知的障害者

4.身体障害者、知的障害者および精神障害者

午前問題34 解答例 3

午前問題34 解説 身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務が37条に規定されている。

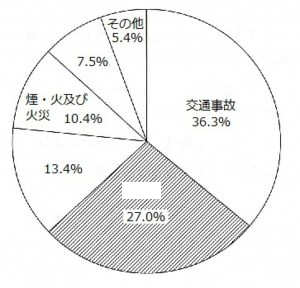

午前問題35 図は我が国の1~4歳の不慮の事故による死亡に占める原因別割合である。

図 1~4歳の不慮の事故による死亡に占める原因別割合(平成10年)

□ に該当する事故への対応はどれか。

1.子どもが嘔吐したときの誤嚥予防方法の知識を持つ。

2.たばこは子どもの手の届かないところに保管する。

3.ベランダの柵は、子どもの頭が通らないようにする。

4.浴槽には水をためておかない。

午前問題35 解答例 4

午前問題35 解説 不慮の事故は交通事故、溺死・溺水、窒息の順で、溺死・溺水の発生は風呂場の浴槽などが多い。

午前問題36 便秘を訴える患者に対する温罨法の有効性を明らかにする研究を計画した。

最も適しているのはどれか。

1.便秘を訴える患者を温罨法を行う群と行わない群とに無作為に分け、今後の経過を観察する。

2.過去1年間に便秘を訴えた患者の中から、温罨法を行った患者と行わなかった患者とを抽出して経過を比較する。

3.便秘を訴える患者に温罨法を行い、便秘が軽快した患者の割合を求める。

4.便秘を訴える患者と訴えない患者に温罨法を行い、排便回数の変化を比較する。

午前問題36 解答例 1

午前問題36 解説 温罨法が便秘に有効かを調べるためには、コホート研究が最適である。

午前問題37 法律で身分が規定されているのはどれか。

a.言語聴覚士

b.音楽療法士

c.臨床心理士

d.栄養士

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題37 解答例 2

午前問題37 解説 栄養士法(昭和22年)、言語聴覚士法(平成9年12月)により規定。

午前問題38 麻薬の取扱いで正しいのはどれか。

1.在庫管理は病棟管理者である看護婦長が行う。

2.使用後の残薬は確実に捨てる。

3.使用後のアンプルは薬剤部に返納する。

4.処方箋には与薬した看護婦の自署が必要である。

午前問題38 解答例 3

午前問題38 解説 使用後のアンプルは薬剤部に返納する。

午前問題39 診療報酬の算定基準となっているのはどれか。

1.看護サービスの提供方式

2.看護職員の受持ち患者数

3.看護職員の入院患者に対する割合

4.看護職員の1か月の夜勤回数

午前問題39 解答例 3

午前問題39 解説 算定基準は、看護職員の実質配置10:1。

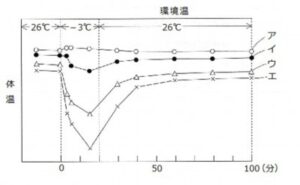

午前問題40 図は体表温、腋窩温、直腸温およびそれらの平均体温を示している。被験者は、26℃の室内から-3℃の屋外に20分間出て、再び26℃の室内にもどった。

直腸温の変化を示すグラフはどれか。

1.ア

2.イ

3.ウ

4.エ

午前問題40 解答例 1

午前問題40 解説 直腸温は外気と接する部分がないため影響を受けない。

午前問題41 激しい腹痛を訴える患者が救急外来を受診した。

最初に収集する情報で最も重要なのはどれか。

1.前日に摂取した食事の内容

2.嘔吐の有無

3.発熱の有無

4.腹壁緊張の有無

午前問題41 解答例 4

午前問題41 解説 腹部の緊張は腹膜刺激症状を示す。

午前問題42 理論家とその考え方との組合せで正しいのはどれか。

1.V.ヘンダーソン ――― 患者-看護者関係は発展していくプロセスである。

2.D.オレム――― セルフケアは目的をもった自己コントロールのプロセスである。

3.M.ロジャース ――― 人間が生きていく上で充足されなくてはならない基本的ニードがある。

4.J.トラベルビー ――― 人間は環境と相互行為を営む開かれたシステムである。

午前問題42 解答例 2

午前問題42 解説 看護師は、人々が必要なセルフケアを維持するように助力する。

午前問題43 頭蓋内圧亢進時に観察される呼吸はどれか。

1.異常に深く規則的である。

2.呼吸と無呼吸との周期が規則的である。

3.吸気時に鼻翼が開大する。

4.吸気時に下顎が上下する。

午前問題43 解答例 ―

午前問題43 解説 厚生労働省の正答が発表されず、見解もわかれるため、解説を省略します

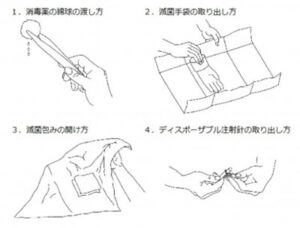

午前問題44 無菌操作で正しいのはどれか。

午前問題44 解答例 3

午前問題44 解説 減菌包みの内側は清潔なので、内側に触れないようにして開ける。

午前問題45 寝たきり患者の呼吸音で重点的に聴診すべき部位はどれか。

1.右鎖骨中線第4肋間

2.左鎖骨中線第2肋間

3.胸骨右縁第2肋間

4.左肩甲線上第8肋間

午前問題45 解答例 4

午前問題45 解説 寝たきり患者の場合は、誤嚥性の肺炎が右肺に起こりすい。

午前問題46 体位の目的で正しいのはどれか。

1.腹水貯留時のファウラー位:横隔膜の下降

2.心不全時の起坐位:静脈還流量の増加

3.悪心・嘔吐時の側臥位:噴門部の閉鎖

4.ショック時のトレンデレンブルグ位:腎血流量の増加

午前問題46 解答例 1

午前問題46 解説 横隔膜を下降させることにより、胸腔を拡大させる。

午前問題47 血圧測定で収縮期血圧が本来の値より高く測定されるのはどれか。

1.腕の太い人に標準規格のマンシェットを用いる。

2.マンシェットを巻いた上腕を心臓より高い台に置く。

3.たくし上げた袖で絞めつけられた上腕にマンシェットを巻く。

4.1秒間10mmHgの速さで減圧する。

午前問題47 解答例 1

午前問題47 解説 皮下脂肪が多い人や腕の筋肉が発達している人は高めに測定される。

午前問題48 薬物の吸収について誤っているのはどれか。

1.血中濃度を一定に保つためには、等間隔で与薬する。

2.舌下錠は唾液管に吸収され、門脈系を介して肝臓に至る。

3.坐薬は直腸粘膜から吸収され、体循環に入る。

4.貼付剤の皮膚からの吸収率は、人によって異なる。

午前問題48 解答例 2

午前問題48 解説 口腔粘膜から毛細血管を経て全身循環に移行するので、肝臓は通過しない。

午前問題49 悪寒戦慄の際に生じる現象と作用との組合せで誤っているのはどれか。

1.骨格筋のれん縮 ――― 熱産生の促進

2.皮膚血管の収縮 ――― 熱放散の抑制

3.立毛筋の収縮――― 熱放散の抑制

4.アドレナリンの分泌亢進 ――― 熱放散の抑制

午前問題49 解答例 4

午前問題49 解説 発汗などにより熱は放散される。

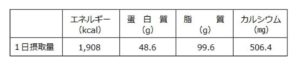

午前問題50 表は生活活動強度Ⅲ(適度)の25歳のAさん(女性、BMI23)の典型的な1日の栄養摂取量である。

適切な指導はどれか。

1.エネルギー摂取量を減らす。

2.蛋白質の摂取量を減らす。

3.脂質の摂取量を維持する。

4.カルシウム摂取量を増やす。

午前問題50 解答例 4

午前問題50 解説 カルシウム摂取量は600mg以上必要であり増やす必要がある。

午前問題51 男性に膀胱留置カテーテルを長期間留置するとき、カテーテルを定期的に左右上腹部に交互に固定することによって予防できるのはどれか。

1.外力による抜去

2.尿道瘻孔の形成

3.上行性の尿路感染

4.萎縮性膀胱

午前問題51 解答例 2

午前問題51 解説 尿道壁の圧迫壊死を予防する。

午前問題52 成人女性の導尿で正しいのはどれか。

1.下肢は伸展したまま軽く外転する。

2.消毒は肛門側から外尿道口へ向かって行う。

3.陰核直下に外尿道口を探す。

4.カテーテルは外尿道口から8~10cm挿入する。

午前問題52 解答例 3

午前問題52 解説 陰核の後方に外尿道口がある。

午前問題53 「手術について不明なことが多く不安です」と訴える患者に対する看護計画の目標で適切なのはどれか。

1.手術前日までに看護婦に質問できる。

2.手術前日までに手術当日に行うことを正確に述べることができる。

3.手術前日までに手術についての疑問はなくなったと述べる。

4.手術前日までに不安が軽減する。

午前問題53 解答例 3

午前問題53 解説 手術に対する知識が不足しているので、それを解決することが基本である。

午前問題54 看護婦1人で患者をベッドの上方へ移動させるとき、患者の膝関節を屈曲させる理由はどれか。

1.支点と力点との距離を短くする。

2.患者とシーツの摩擦抵抗を小さくする。

3.患者の重心を高くする。

4.看護婦と患者の距離を近づける。

午前問題54 解答例 2

午前問題54 解説 患者の身体をコンパクトにまとめて摩擦を最小限にする。

午前問題55 21時の消灯後、23時と24時の巡視時には起きていたが、その後は眠っており、翌朝の検温時にも眠っていた患者が「ここ3日ほど眠れない」と訴え、睡眠薬を希望した。

最も適切な睡眠薬の種類はどれか。

1.超短時間作用型

2.短時間作用型

3.中間時間作用型

4.長時間作用型

午前問題55 解答例 1

午前問題55 解説 患者の眠れないは消灯後の2~3時間を指していると考えられる。

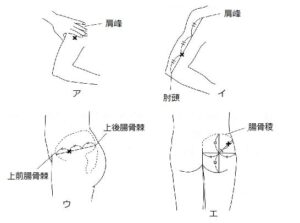

午前問題56 筋肉内注射を行う部位(×印)と損傷を避けている神経との組合せで正しいのはどれか。

1.ア ――― 尺骨神経

2.イ ――― 正中神経

3.ウ ――― 大腿神経

4.エ ――― 坐骨神経

午前問題56 解答例 4

午前問題56 解説 中殿筋は座骨神経を避ける。

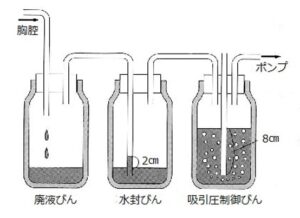

午前問題57 図のような水封びんで胸腔内持続吸引が行われている。

正しいのはどれか。

1.気泡は胸腔から吸引された空気である。

2.吸引中の胸腔内圧は-10cmH 2Oである。

3.吸引圧は-6cmH 2Oである。

4.水封びんの管内の水位は増加していく。

午前問題57 解答例 2

午前問題57 解説 水封びん内の水位+吸引圧が胸腔内圧である。

午前問題58 汚染や感染のない皮膚欠損のある創傷の処置で正しいのはどれか。

1.黒色の痂皮は除去しない。

2.創傷の外周から中心に向けて消毒する。

3.創傷は湿潤環境に保つ。

4.創傷はポビドンヨードで消毒する。

午前問題58 解答例 3

午前問題58 解説 ハイドロコロイド素材を用いて、創傷を覆って適度な湿潤環境を保つ。

午前問題59 放射線療法で正しいのはどれか。

1.照射部位の正常細胞の耐容線量は臓器間で差がない。

2.同じ総線量を照射する場合、短期間で行った方が細胞の破壊が強い。

3.分裂の盛んながん細胞ほど放射線に対する感受性は低い。

4.照射部位の周囲にみられる粘膜の変化は非可逆的である。

午前問題59 解答例 2

午前問題59 解説 同じ線量なら短時間に照射するほうが細胞への影響は大きい。

午前問題60 温罨法で正しいのはどれか。

1.同じ表面温度では湯たんぽよりも温湿布の方が熱く感じる。

2.貼用部位にオリーブ油を塗布すると保温効果が持続する。

3.空気の入った湯たんぽは温熱刺激が伝わりやすい。

4.温湿布の布の表面温度は手背で調べる。

午前問題60 解答例 1

午前問題60 解説 湿性罨法は乾性罨法より熱伝導が良い。