午前問題91 全身性エリテマトーデス(SLE)の患者に対してステロイド療法(プレドニゾロン60mg/日)が開始された。

副作用及びその予防法で正しいのはどれか。

1.多幸感が出ることがある。

2.服薬量は夕方に多くする。

3.耐糖能が低下したら服薬を中止する。

4.胃粘膜保護のために抗菌薬を併用する。

午前問題91 解答例 1

午前問題91 解説 精神症状が出ることがある。

午前問題92 シスプラチンとイリノテカンとの化学療法中のがん患者に現われた症状で、投与量の調整を必要とするのはどれか。

a.尿量減少

b.下 痢

c.頭 痛

d.不 眠

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題92 解答例 1

午前問題92 解説 シスプラチンは腎障害、骨髄機能抑制などの副作用が起こることがある。

午前問題93 超音波ガイド下経皮的腎生検後の看護で重要なのはどれか。

1.下肢痛の有無の確認

2.呼吸音の聴取

3.血尿の有無の確認

4.飲水の制限

午前問題93 解答例 3

午前問題93 解説 生検後にはバイタルサインの測定・穿刺部の出血、血尿、腹痛の有無を観察する。

午前問題94 歯列矯正を行う患者への指導で適切なのはどれか。

1.装置装着直後に歯が浮くような痛みがあればすぐに受診する。

2.装置装着中の口腔の清掃には歯ブラシを用いない。

3.食事の回数を少なくするために高エネルギー食を摂取する。

4.家庭で装置のゴムの交換を行う。

午前問題94 解答例 解なし

午前問題94 解説 -

午前問題95 喉頭閉鎖不全でみられる症状はどれか。

1.食物が口からこぼれる。

2.食物が口の中に残る。

3.食物を飲み込んだときにむせる。

4.食物を飲み込んだ後、少し間をおいてむせる。

午前問題95 解答例 3

午前問題95 解説 喉頭閉鎖不全が考えられる。

午前問題96 交通外傷の患者で排尿や尿性状の確認が重要なのはどれか。

a.股関節後方脱臼骨折

b.前方骨盤環骨折

c.腰椎脱臼骨折

d.頸椎捻挫

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題96 解答例 3

午前問題96 解説 前方骨盤環骨折は尿管損傷の可能性がある。

午前問題97 パーキンソン病患者の歩行介助で正しいのはどれか。

1.すくみ足のときには、後方から腰に手を当て軽く前方に押す。

2.前方突進歩行のときには、向かい合って手つなぎ歩行をする。

3.小刻み歩行のときには、両手の振りを止める。

4.方向転換をするときには、両肩を支え上半身をねじる。

午前問題97 解答例 2

午前問題97 解説 転倒予防の基本である。

午前問題98 短下肢装具と一本杖とで歩行が可能となる脊髄損傷の機能残存レベルはどれか。

1.第4頸髄節

2.第7頸髄節

3.第12胸髄節

4.第4腰髄節

午前問題98 解答例 4

午前問題98 解説 腰方形筋が残存しているので長下肢装具と松葉杖で歩行が可能である。

午前問題99 チーズ状帯下、強いそう痒感および性交時の出血を訴える女性に考えられるのはどれか。

1.トリコモナス腟炎

2.カンジダ腟炎

3.淋菌性頸管炎

4.クラミジア頸管炎

午前問題99 解答例 2

午前問題99 解説 酒かす状、チーズ状帯下と強いそう痒感が特徴的である。

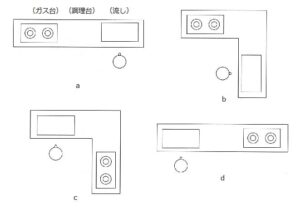

午前問題100 右片麻痺の人に使いやすい台所の配置はどれか。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題100 解答例 1

午前問題100 解説 右片麻痺のため、左手を使用しての調理となる。

午前問題101 癌性疼痛を訴える患者。塩酸ブプレノフィン(レペタン)0.2mgを6~8時間毎に筋肉内注射をしていたが、疼痛スケール(1~10)で8と訴えるようになった。

次に選択すべき鎮痛方法はどれか。

1.塩酸ブプレノフィン0.4mgを6~8時間毎に筋肉内注射

2.インドメタシン徐放カプセル25mg、1回1カプセルを1日3回内服

3.ペンタゾシン15mgを3~4時間毎に筋肉内注射

4.硫酸モルヒネ徐放錠10mg、1回2錠を1日1~2回内服

午前問題101 解答例 4

午前問題101 解説 レペタンで軽快しない疼痛に対しては、モルヒネを使用する。

午前問題102 痴呆性高齢者のグループホームのあり方で適切なのはどれか。

1.一般住居に近い間取りにする。

2.今まで使用していた家具は持ち込まない。

3.日課は時間毎に決めておく。

4.調理や掃除は援助者が行う。

午前問題102 解答例 1

午前問題102 解説 これまで住んでいた環境に近い生活環境を提供できるようにする。

午前問題103 加齢による精神機能の変化で、早期に低下するのはどれか。

1.言語能力

2.推理力

3.動作性能力

4.判断力

午前問題103 解答例 3

午前問題103 解説 流動性能力は加齢により低下しやすい。

午前問題104 難聴の高齢者によくみられる行動はどれか。

a.同じことを何回も繰り返して言う。

b.質問と答えのつじつまが合わない。

c.視野に入らない所からの質問に答えない。

d.同室者との人間関係が円滑にいかない。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題104 解答例 3

午前問題104 解説 普段接するなかで難聴に気付くことが大切である。

午前問題105 81歳の女性が咽頭部に餅を詰まらせ救急車で運ばれて来た。苦悶状態で全身にチアノーゼが認められる。

直ちに行う処置はどれか。

1.気管に太い針を刺す。

2.心臓マッサージを行う。

3.静脈路を確保する。

4.酸素吸入を行う。

午前問題105 解答例 1

午前問題105 解説 気道確保のため、異物が除去できないときには輪状甲状膜切開/穿刺を行う。

午前問題106 老人性そう痒症で正しいのはどれか。

1.皮脂が過剰に分泌している。

2.血管透過性が亢進している。

3.夏季に増悪する。

4.角質内の水分量が低下している。

午前問題106 解答例 4

午前問題106 解説 皮表の脂質が減少する結果、角質内の水分量は低下する。

午前問題107 アルツハイマー型痴呆の高齢者とのコミュニケーションで適切でないのはどれか。

1.慣れ親しんだ言葉を用いて会話する。

2.返答が得られるまで表現を変えて言い直す。

3.簡単な文で1つのことだけを使える。

4.言葉に身振りを加えて表現する。

午前問題107 解答例 2

午前問題107 解説 強引な質問や混乱を招くような多様な表現は適切ではない。

午前問題108 歩行障害のある高齢者のために自宅トイレの扉を改造する。

適切なのはどれか。

1.カーテン

2.アコーデオン・ドア

3.開き戸

4.引き戸

午前問題108 解答例 4

午前問題108 解説 引き戸は一軸性に移動するので、歩行が不安定でも寄りかかることができる。

午前問題109 アルツハイマー型痴呆の女性。夜寝るときパジャマのズボンの片方に両足を入れようとしている。

対応で適切なのはどれか。

1.誤っていることを指摘し、やり直してもらう。

2.向かい合ってズボンをはく行為をして見せる。

3.ズボンを受け取り、はかせる。

4.パジャマをやめ、和式寝衣にする。

午前問題109 解答例 2

午前問題109 解説 知的レベルに合わせ、お手本をみせるとはくことができる。

午前問題110 右片麻痺の高齢者に対する転倒防止で適切でないのはどれか。

1.夜間は足元を照明で照らす。

2.着物の裾を上げる。

3.ベッドの左側の足元にすべり防止用マットを敷く。

4.ベッドサイドに足台を準備する。

午前問題110 解答例 4

午前問題110 解説 足台では立位は不安定になる。

午前問題111 人工股関節全置換術後の患者への退院指導で禁止するのはどれか。

a.T杖で歩行する。

b.洋式便器を用いる。

c.しゃがんで靴ひもを結ぶ。

d.椅子に座り脚を組む。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題111 解答例 4

午前問題111 解説 人工股関節全置換後は脱臼しやすく、これを予防する工夫が必要となる。

午前問題112 高齢者の薬物投与量の決定要因で最も重要なのはどれか。

1.心臓の駆出率

2.体表面積

3.クレアチニンクリアランス

4.肺活量

午前問題112 解答例 3

午前問題112 解説 腎機能を評価して薬物投与量を決定する。

午前問題113 全身麻酔下で手術を受ける高齢者への説明内容で、患者に最も理解してほしいのはどれか。

1.術前にベッド上排泄の練習をすること

2.術前に深呼吸や排痰の練習をすること

3.術後に早期に四肢の自動運動を行うこと

4.術後に痛みを我慢せずに伝えること

午前問題113 解答例 2

午前問題113 解説 深呼吸や排痰の練習で無気肺や肺炎を予防できる。

午前問題114 89歳の女性。日中、車椅子に座って右前腕から点滴を受けている。点滴チューブを気にして「触らないように」と繰り返し言われても左手で触っている。

最も適切な対応はどれか。

1.本人の気に入っている小物を手渡す。

2.点滴チューブは袖の中を通し襟元から外に出す。

3.左手を点滴チューブに届かない程度に固定する。

4.点滴台は車椅子の後側に置く。

午前問題114 解答例 1

午前問題114 解説 高齢者に輸液をするポイントは、指や腕にチューブが絡まないようにする、などである。

午前問題115 狭心症で入院している79歳の女性。起立性低血圧がある。

対応で適切なのはどれか。

1.立つ前はしばらくの間ベッドの端に腰を掛けるよう指導する。

2.睡眠時はセミファウラー位をとるよう指導する。

3.立位で気分が悪くなったらニトログリセリンを舌下与薬する。

4.ベッドの周りにマット型アラーム装置を置く。

午前問題115 解答例 1

午前問題115 解説 寝ている状態から急激に立つことは避ける。

午前問題116 三環系抗うつ薬を内服している80歳の女性が「朝から何度もトイレに行っているが、半日以上、尿が出ない」と訴えてきた。

優先される対応はどれか。

1.下腹部痛の有無を確認する。

2.恥骨上縁部を触診する。

3.腹部を聴診する。

4.水分の摂取状況を確認する。

午前問題116 解答例 2

午前問題116 解説 三環系抗うつ薬の副作用で尿閉が起こっているものと考えられる。

午前問題117 抗コリン作動薬と緩下剤とを服用している78歳の男性。便秘があり、朝食後トイレに誘導したが、排便がなかったので浣腸をすることにした。

排便後に注意すべきことはどれか。

1.尿 閉

2.血圧低下

3.嘔 気

4.視力調節障害

午前問題117 解答例 2

午前問題117 解説 浣腸実施後には、顔面蒼白、呼吸困難、血圧低下などが生じる。

午前問題118 子どもの認知の発達で正しいのはどれか。

1.1か月児は親が離れると強い不安を示す。

2.5か月児は遊んでいたおもちゃに布をかけると、それを探そうとする。

3.2歳児は瓶を逆さにすれば、中のおはじきを取り出せることがわかる。

4.3歳児は粘土で作ったボールをつぶしたとき、それが同じ量だとわかる。

午前問題118 解答例 3

午前問題118 解説 空間認識は2歳児でできる。

午前問題119 女児における性的早熟と判断されるのはどれか。

1.8歳で乳房が発育する。

2.8歳で初経がある。

3.9歳で腋毛が発生する。

4.9歳で小陰唇が色素沈着する。

午前問題119 解答例 2

午前問題119 解説 10歳未満で初経が初来するのは、性早熟症である。

午前問題120 B型肝炎の垂直感染防止に有効なのはどれか。

1.キャリア妊婦にHBワクチンの接種を行う。

2.新生児の沐浴には次亜塩素酸ナトリウムを用いる。

3.新生児に母乳を与えない。

4.新生児に抗HBsヒト免疫グロブリンとHBワクチンとを投与する。

午前問題120 解答例 4

午前問題120 解説 感染を防止することができる。