次の文を読み午後問題1~3に答えよ。

78歳の女性。アルツハイマー型痴呆で要介護2。会社員の息子と2人暮らし。物忘れは著しいが、午前11時から2時間の訪問介護(身体介護と家事援助の折衷型)を月に20回利用しながら、日中は1人で過ごしている。ホームヘルパーとの関係は良好である。時々、火の不始末があり、息子が「食事の用意は自分でする」と言っても「私がしなければまともな食事をしないじゃないの」と譲らない。最近、夕刻にエプロン姿で商店街に行き、帰り道が分からなくなり、警察に保護されることがあった。親子関係は良く、息子は各種サービスを導入して、できるだけ家でみたいと言っている。訪問看護婦は月に1回訪問し様子を見守っている。

午後問題1 訪問介護2時間の費用の額は7,050円、要介護2のサービス利用限度額は194,800円である。

訪問介護サービスに対する1か月の自己負担額はどれか。

1. 5,000円

2.14,100円

3.19,480円

4.42,300円

午後問題1 解答例 2

午後問題1 解説 月に20回利用していることから、 7,050×20×0.1=14,100円である。

午後問題2 3か月後、息子を「あの人」と言ったり、スカートの上にズボンをはこうとしたりするようになってきた。ある日、看護婦が訪問すると、台所から煙が出ているのを近所の人が発見し、大騒ぎになっていた。魚を焼いていてすっかり忘れてしまったらしい。本人もショックを受けたようで落ちつかない。

訪問看護婦による本人への対応で適切なのはどれか。

1.「炊事は危険だからこれからは息子さんに任せましょう」

2.「近所に迷惑をかけないようにしましょうね」

3.「同じ様なことを繰り返していますね」

4.「火事にならなくて良かったですね。もう大丈夫ですよ」

午後問題2 解答例 4

午後問題2 解説 本人を落ち着かせ、安心させることが大切である。

午後問題3 看護婦は今後のことを息子と話し合い、息子は要介護認定の再申請を行うことにした。

主たる理由はどれか。

a.息子の介護時間の限界

b.隣近所からの苦情

c.夕食を準備するときの火の不始末

d.息子を認知できなくなってきていること

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題3 解答例 4

午後問題3 解説 市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

次の文を読み午後問題4~6に答えよ。

55歳の男性。妻と高校生の息子との3人暮らし。会社の経理部長。まじめで几帳面な性格。仕事を生きがいに働き続け、同期入社の中では一番高い職位にある。慢性腎不全のため5年間血液透析を行った後、本人の希望で連続携行式腹膜灌流法(CAPD)を導入することになった。本人は一刻も早い職場復帰を望んでいる。入院中はCAPDの操作に熱心に取り組んでいた。

午後問題4 退院後、CAPDは1日4回(0時、6時、12時、18時)行うことになった。

会社の昼休みにCAPDを行うために必要な設備はどれか。

a.実施する場所

b.透析液を保管する冷蔵庫

c.透析液を温める電子レンジ

d.CAPDの物品を保管する専用棚

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題4 解答例 2

午後問題4 解説 清潔操作ができる、明るい場所で行う。

午後問題5 退院後2週で元の部署に戻り、その後は順調に経過し、自信を持ち始め6か月が過ぎた。しかし、仕事が忙しく、CAPDの実施が2時間程度遅れたり、急いで操作することも多くなった。3日前からカテーテル出口部が発赤し、圧痛がみられるようになったため、外来を受診した。

観察項目で重要なのはどれか。

1.体重増加

2.出口部からの液漏れ

3.努責時の腹壁の膨隆

4.排液の混濁

午後問題5 解答例 4

午後問題5 解説 腹腔内に感染があると排液が混濁する。

午後問題6 その後、仕事のためCAPD管理が不十分で、入退院を繰り返し数年が経過した。3か月前、直属の上司が休職したため、その代理を任され、さらに多忙となった。徐々に体重が増加し、高熱が持続したため、緊急に入院した。

今後の指導で最も重要なのはどれか。

1.人生における仕事の意味を考えてもらう。

2.部署の配置転換を希望するよう提案する。

3.腎移植について医師と相談するよう勧める。

4.妻にCAPDの管理方法を指導する。

午後問題6 解答例 1

午後問題6 解説 仕事のバランスをとる行動ができるよう支援する。

次の文を読み午後問題7~9に答えよ。

Aさん、45歳の男性。1人暮らし。10年前に糖尿病を発病し、インスリンの自己注射を行ってきた。視力低下が徐々に進行して2年前に離職したが、独居のまま通院療養生活を続けていた。相談指導にあたっていた外来看護婦は、Aさんに針刺し傷や熱傷、打撲による皮下出血などを認めるようになったため、独居や単独での通院は危険であると判断し、新しいマンションに引っ越したばかりの両親と一時期同居するように勧めた。外来看護婦は母親にインスリン注射、食事療法、環境調整の方法などを指導し、訪問看護婦に連絡した。Aさんの視力は指数弁10cm/n.d.で神経障害(ニューロパシー)も著しい。

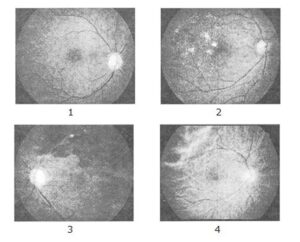

午後問題7 Aさんの視力低下を招いた病変を示す眼底所見はどれか。

午後問題7 解答例 2

午後問題7 解説 糖尿病性網膜症の眼底所見である。

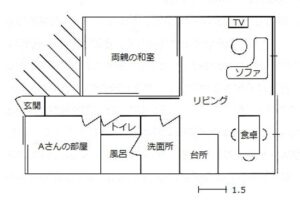

午後問題8 図は両親宅の見取り図である。

Aさんが住宅内を安全に移動するために最も指導を要するのはどれか。

1.Aさんの部屋から玄関まで

2.Aさんの部屋からリビング入口まで

3.リビング入口から食卓まで

4.リビング入口からソファーまで

午後問題8 解答例 3

午後問題8 解説 リビング入口から食堂までは椅子などの障害物があり注意を要する。

午後問題9 Aさんは市役所の福祉課に相談に行き、家族と話し合って中途失明者のための生活訓練課程のある施設に入所することになった。そのためにはインスリンの自己注射を習得する必要があり、訪問看護婦がペン型注射器(図)の使用方法を指導した。

神経障害(ニューロパシー)を補う方法はどれか。

1.針の空気抜き:インスリンを手掌に滴下させた後に臭いを嗅ぐ。

2.注入単位の確認:注射器のダイアル音の回数を数える。

3.注射部位の変更:注射器を持たない手の指を腹部の所定の位置で広げ、指の間を順番に注射する。

4.指への針刺し予防:広げた指の1本を注射器を持った手の小指で確認する。

午後問題9 解答例 2

午後問題9 解説 視力が低下しているので、音で単位数を確認する。

次の文を読み午後問題10~12に答えよ。

57歳の男性。10年前に心筋梗塞で入院し、心臓カテーテル検査で左冠状動脈の2枝の閉塞が認められた。退院後は自己管理は良く、定期的に外来通院をしていた。5日前から息切れを感じたが胸痛はなかったため、通常とおり仕事をした。次第に下肢の浮腫が現れ、夜間に呼吸困難が出現し、緊急入院となった。身長170cm、体重は3.5kg増加して74kgとなっていた。「苦しくて、身の置き場がない」と苦痛な表情であった。体温36.0℃、血圧108/88mmHg。心電図モニターで、心拍数120/分、洞性頻脈。胸部エックス線撮影では肺うっ血が著明で、心胸比64%であった。動脈血分析でpH7.39、動脈血酸素分圧(PaO2)70mmHg、動脈血炭酸ガス分圧(PaCO2)40mmHgであった。

午後問題10 聴診所見のうち経過観察に重要なのはどれか。

a.湿性ラ音

b.拡張期心雑音

c.心膜摩擦音

d.Ⅲ音ギャロップ

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題10 解答例 2

午後問題10 解説 肺雑音のラ音が聴取できる。

午後問題11 フロセマイド、ジゴキシン及びカプトプリルの薬物療法が開始された。

治療の目標値で適切でないのはどれか。

1.心胸比:50%以下

2.心拍数:90/分以下

3.動脈血酸素分圧(PaO2):80mmHg以上

4.体重減少:8.0kg以上

午後問題11 解答例 4

午後問題11 解説 浮腫による体重増加がみられるため、体重は3~4kg減少を目標とする。

午後問題12 運動耐容能の低下から生じる合併症の予防で、入院後直ちに始めることができるのはどれか。

1.弾性ストッキング着用

2.胸部タッピング

3.四肢の自動運動

4.鎮痛薬による安静

午後問題12 解答例 3

午後問題12 解説 心臓に負担をかけない程度で四肢の運動を行う。

次の文を読み午後問題13~15に答えよ。

55歳の男性。会社員。妻と2人暮らし。人間ドックでC型肝炎ウイルス(HCV)抗体陽性を指摘された。自覚症状はない。受診の結果、HCV-RNA陽性、AST(GOT)20IU/L、ALT(GPT)30IU/L、総蛋白7.5g/dl、アルブミン4.5g/dl、総コレステロール210mg/dlであった。約15年前に輸血を受けたことがある。身長168cm、体重64kg。1年前から週に5日のペースで毎日約5kmのジョギングを始め、体重が約4kg減っている。若いころから酒が好きで、現在は毎日ビールを約700ml飲んでいる。

午後問題13 受診時の状態はどれか。

1.過去にC型肝炎ウイルスに感染し、現在血液中にウイルスは存在しない。

2.現在血液中にC型肝炎ウイルスは存在しないが、肝細胞の破壊がある。

3.現在血液中にC型肝炎ウイルスは存在しているが、肝細胞の破壊はない。

4.現在血液中にC型肝炎ウイルスが存在しており、肝細胞が破壊されている。

午後問題13 解答例 3

午後問題13 解説 ASTとALTは正常範囲内であるので肝細胞の破壊はみられない。

午後問題14 男性への指導内容で適切なのはどれか。

1.ジョギングを軽い体操に変更する。

2.動物性蛋白質をできるだけ摂取する。

3.自覚症状がなければ受診しなくてもよい。

4.飲酒をやめるよう勧める。

午後問題14 解答例 4

午後問題14 解説 アルコールの過剰摂取は、肝障害を引きおこす。

午後問題15 5年が経過し、男性の病態がC型慢性肝炎へと進行したため、インターフェロン療法が始まった。治療開始後30日、男性は不眠になり「仕事もうまくいかないし、どうせ肝癌になるのだし、もう死んでしまいたい」と看護婦に訴えた。

対応で適切なのはどれか。

1.「もう少し頑張ればウイルスを駆除できますよ」

2.「気持ちが明るくなる薬を処方してもらいましょう」

3.「インターフェロン療法を中止することになるでしょう」

4.「気分転換になるようなことを考えましょう」

午後問題15 解答例 解なし

午後問題15 解説 -

次の文を読み午後問題16~18に答えよ。

Aさん、25歳の男性。高校1年のときオートバイ事故で受傷した。第7頸髄節支配の機能が残存しているレベルである。職業訓練所卒業後、自動車を運転しての通勤も可能になり、いったん家族と同居したが、両親との折合いが悪く独居を始め6年が経過した。この間、褥瘡の治療のために手術を2度受けており、その都度プッシュアップ(両腕で上体を押しあげ殿部を浮かす)や体位変換についての再指導を受けている。今回、脊髄損傷リハビリテーション専門外来に定期診察のため受診したが、診察を受けるまでに長時間を要する状況であった。

午後問題16 診察前の体温は36.9℃。尿の性状は透明な麦わら色。外来でAさんを担当している看護婦が「何か変わったことはありませんか」と聞くと、「問題ないよ」と答えた。

診察を待つ間、看護婦が特に注意して観察するのはどれか。

1.待ち時間にイライラしていないか。

2.プッシュアップをしているか。

3.倦怠感や疲労感を示す様子はないか。

4.患者同士で情報交換をしているか。

午後問題16 解答例 2

午後問題16 解説 診察を待つ間にプッシュアップをしているか観察することが必要である。

午後問題17 外来受診した翌朝から咽頭痛が起こり、発熱した。欠勤の連絡をして、市販薬で様子をみるうち、嘔吐や下痢を併発し、食事も摂れなくなり、1週前から寝たきりになった。心配した上司が訪れ、入院となった。診察を受けたAさんは殿部の周辺に巨大な褥瘡があり「風邪を引いたころに鏡でみたら、小さな褥瘡ができていて、下痢で汚れるし、体がだるくて動けなくなるし。病院に行かないと危ないとわかっていたけど、これで褥瘡ができたのは3回目だから厳しく注意されるし、もうどうにでもなれと思った」と言う。

今後、Aさん自身が強化しなければならない行動はどれか。

1.自分に必要な援助を他者に求めること

2.好発部位を鏡で観察する習慣

3.プッシュアップ・体位変換のスケジュール化

4.風邪を予防する対策

午後問題17 解答例 1

午後問題17 解説 Aさん自身の力ではどうにもならず、他者に援助を求めることが必要な行動である。

午後問題18 Aさんの体力が回復したところで筋皮弁を用いて褥瘡を閉鎖する手術が行われた。数日後、定期の抗菌薬の点滴が開始された直後に、看護婦から「膀胱留置カテーテルを抜いて、入院前と同様に自己導尿をしたらどうでしょう」と提案された。Aさんは了解して「カテーテルは何時に抜いてもらえますか」と尋ねたところ、看護婦から「何時にしたらいいですか」と問い返された。

看護婦が意図したことはどれか。

1.Aさんが膀胱充満感を知覚するのを待つ。

2.Aさんの自由意志を優先する。

3.Aさんに自分で判断できることだと気付いてもらう。

4.Aさんが正しく判断できるかどうかを確認する。

午後問題18 解答例 3

午後問題18 解説 褥瘡の悪化に対して適切な判断や対応をしてもらうためにも、自己判断できるよう気づいてもらう。

次の文を読み午後問題19~21に答えよ。

45歳の女性。夫と2人暮らし。猫を飼っている。夫は喫煙するが本人はしない。35歳で気管支喘息を発病し、内服薬を服用していた。夜間頻繁に呼吸困難発作が起こり、目覚めることがある。3日前から発熱と咽頭痛とがあり、呼吸困難が強くなって入院した。入院時、体温38.3℃、脈拍数110/分、呼吸数23/分、吸気及び呼気時に全肺野で喘鳴を聴取した。会話は可能で酸素飽和度(SaO2)96%であった。

午後問題19 最初に行う対応はどれか。

1.起坐位にする。

2.タッピングを行う。

3.解熱薬を投与する。

4.酸素吸入を行う。

午後問題19 解答例 1

午後問題19 解説 起座位により胸腔容積の拡大を図り、呼吸をしやすくする。

午後問題20 2週間で喘鳴が消失した。

退院指導で必要でないのはどれか。

1.吸入ステロイド薬の使用方法

2.呼吸リハビリテーション

3.ピークフローモニター使用方法

4.夫の分煙

午後問題20 解答例 1

午後問題20 解説 吸入ステロイドは、喘息治療の中心的な薬である。

午後問題21 検査の結果、アレルゲンはハウスダストであることが判明した。

指導で有効なのはどれか。

a.本棚にはたきをかける。

b.布団を丸洗いする。

c.猫を定期的に洗う。

d.加湿器を使用する。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題21 解答例 3

午後問題21 解説 布団を丸洗いし、ハウスダストやダニを除去する。

次の文を読み午後問題22~24に答えよ。

51歳の男性。喫煙歴は20年、現在20本/日。1か月前から固形物の嚥下障害が出現したため来院した。上部消化管透視および内視鏡検査によって胸部中部食道癌と診断され、胸部食道全摘・胸壁前食道胃管吻合術およびリンパ節郭清術による根治手術が行われた。

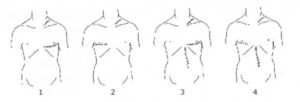

午後問題22 手術創の位置はどれか。

午後問題22 解答例 4

午後問題22 解説 胸部中部食道がんでは、右開胸による手術。食道胃管吻合による食道再建術。

午後問題23 ネブライザー吸入をしていたが、創痛を訴えて呼吸は浅く、痰の喀出は困難であった。動脈血酸素分圧(PaO 2)は80mmHg。

吸引または気管支鏡による痰の排出の前に最初に行う援助はどれか。

1.腹式呼吸を数回促す。

2.鎮痛薬を投与する。

3.胸部の術創を上にした側臥位にする。

4.バイブレーターで胸部を振動させる。

午後問題23 解答例 2

午後問題23 解説 創部の疼痛の緩和を優先する。

午後問題24 術後2日、嗄声がみられたため内視鏡検査をしたところ、左声帯に麻痺を認めた。しかし、術後の経過は良好なため、術後8日、食事を開始した。

食事指導で正しいのはどれか。

a.あごを引いて飲み込む。

b.食物を飲み込んだ後に、前胸部を下方へ圧排する。

c.スプーンで食物を舌の奥に置く。

d.寒天で固めた食物にする。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題24 解答例 1

午後問題24 解説 代償的嚥下法のひとつである。

次の文を読み午後問題25~27に答えよ。

75歳の女性。5年前に夫を亡くし、51歳の長男と2人で暮らしている。健康診査で高血圧を指摘され、1年前から降圧薬を服用している。血圧は130~140/80~90mmHgを推移している。外来看護婦に「夜眠れなくて、昼間ボーッとしている」と訴えるようになった。生活の様子を聞くと「普段夜9時には寝ていたが、最近は息子の帰りを待って12時ころ寝ることが多い。なかなか寝つけず、ようやく寝ても2、3回目を覚まし、1度はトイレに行く。朝5時ころ起きてしまう」と言う。

午後問題25 最も対応を要する状態はどれか。

1.生活リズムの乱れ

2.孤独感

3.夜間頻尿への不安

4.血圧上昇への不安

午後問題25 解答例 ―

午後問題25 解説 厚生労働省の正答が発表されず、見解もわかれるため、解説を省略します

午後問題26 本人への指導で適切なのはどれか。

1.「寝る前に飲むお茶の量を控えましょう」

2.「親しい人に自分のことを話してみましょう」

3.「息子の帰りを待たずに普段寝る時間に寝ましょう」

4.「昼寝ができれば夜眠れなくても大丈夫です」

午後問題26 解答例 ―

午後問題26 解説 厚生労働省の正答が発表されず、見解もわかれるため、解説を省略します

午後問題27 1か月後の外来受診時、血圧は165/95mmHgであった。「相変わらず息子の帰りは遅く、疲れがひどくなってきた」と言う。

対応で優先度が低いのはどれか。

1.睡眠薬を使用して眠る方法を提案する。

2.地元の高齢者福祉センターに通うことを提案する。

3.外来に息子と一緒に来るよう伝える。

4.降圧薬の調整を医師に相談する。

午後問題27 解答例 解なし

午後問題27 解説 -

次の文を読み午後問題28~30に答えよ。

80歳の男性。喫煙歴50年で、若いときは1日20本だったが70歳を過ぎてからは1日10本吸っている。最近、労作時に息切れが出現していた。2、3日前から風邪気味となり、咳や痰が出ていた。徐々に息切れが強くなり入院した。体温37.8℃、脈拍数120/分、呼吸数32/分、血圧168/80mmHg。喘鳴が聴取され、口唇と手先とにチアノーゼがある。意識は清明。胸部エックス線撮影では、過膨張所見がみられる。

午後問題28 入院時の呼吸方法の指導で正しいのはどれか。

1.胸式で浅い呼吸をするよう指導する。

2.紙袋を口に当て、深呼吸するよう指導する。

3.口をすぼめ、息を吐き出すよう指導する。

4.口を大きく開け、早く呼吸するよう指導する。

午後問題28 解答例 3

午後問題28 解説 肺気腫のような閉塞性肺疾患では、口すぼめ呼吸が効果的である。

午後問題29 3日後、解熱したが「体を動かすと、息が苦しくなるかもしれない」と言い、ベッド上で臥床していることが多い。

対応で適切なのはどれか。

1.「もう病気は治ったので、どんどん動きましょう」

2.「この病気は動くと苦しくなるので、安静にしていましょう」

3.「動きたくなったら声をかけて下さい」

4.「車椅子に乗って散歩に行きましょう」

午後問題29 解答例 4

午後問題29 解説 酸素消費量を最小限にすることが必要である。

午後問題30 退院が近づき、看護婦に「主治医から再度禁煙の指導を受けたし、自分でもやめられるものならやめたいと思っているけど、自分には禁煙できない気がする」と訴えてきた。

対応で適切なのはどれか。

a.「慌てずに、少しずつたばこの本数を減らしましょう」

b.「禁煙中は息苦しさが和らいでいたでしょう」

c.「禁煙できた人に秘けつを聞いてみましょう」

d.「吸わないように家族にみていてもらいましょう」

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題30 解答例 3

午後問題30 解説 禁煙継続のためのコツは、禁煙してよかったことを考える、などである。