午前問題1 フィードバック機構で正しいのはどれか。

1.ホメオスタシスには正のフィードバック機構が重要である。

2.環境変化の影響をより強める方向に働く。

3.身体の各器管系が独立して働くように作用する。

4.受容体が生体の変化を感知して調節中枢に情報伝達する。

午前問題1 解答例 4

午前問題1 解説 受容体が生体の変化を感知して恒常性を保つように働く。

午前問題2 免疫グロブリンとその特徴との組合せで正しいのはどれか。

1.IgG ――― 胎盤を通過する。

2.IgM ――― 消化管免疫に働く。

3.IgA ――― 分子量が最も大きい。

4.IgE ――― Ⅱ型アレルギーに関与する。

午前問題2 解答例 1

午前問題2 解説 IgGは胎盤を通過性がある。

午前問題3 播種性血管内凝固症候群(DIC)にみられるのはどれか。

a.プロトロンビン時間の延長

b.血小板数の増加

c.フィブリノゲンの増加

d.フィブリン分解産物の増加

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題3 解答例 2

午前問題3 解説 生成されたフィブリンはプラスミンにより分解される。

午前問題4 仰臥位で最も血圧が低いのはどれか。

1.毛細血管

2.細静脈

3.中心静脈

4.肺動脈

午前問題4 解答例 3

午前問題4 解説 仰臥位では中心静脈圧が最も低い。

午前問題5 錐体路で正しいのはどれか。

a.大脳の運動皮質に始まる。

b.大脳の基底核を経由する。

c.脊髄の感覚神経に連絡する。

d.大多数は延髄で交差する。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題5 解答例 2

午前問題5 解説 大脳の運動皮質に始まる。

午前問題6 刺激と抑制されるホルモンとの組合せで正しいのはどれか。

<刺 激> <抑制されるホルモン>

1.血中カルシウム低下 ――― パラソルモン

2.循環血液量減少 ――― レニン

3.ストレス負荷 ――― アドレナリン

4.サイロキシン増加 ――― 甲状腺刺激ホルモン

午前問題6 解答例 4

午前問題6 解説 サイロキシンが増加すると負のフィードバックが働く。

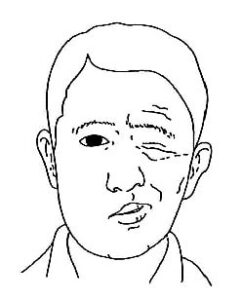

午前問題7 「両眼を強く閉じて下さい」と言うと図の様な表情になった。

異常のある神経はどれか。

1.動眼神経

2.三叉神経

3.外転神経

4.顔面神経

午前問題7 解答例 4

午前問題7 解説 顔面神経は顔の表情筋や閉眼運動を支配する。

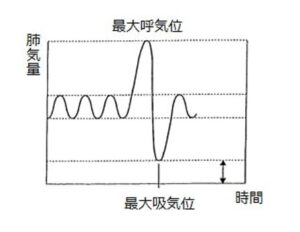

午前問題8 図は肺気量分画の模式図である。

矢印で示した分画が正常よりも増大するのはどれか。

1.肺水腫

2.肺線維症

3.胸膜肥厚

4.肺気腫

午前問題8 解答例 4

午前問題8 解説 肺気腫は閉塞性換気障害なので残気量が増加する。

午前問題9 血液による二酸化炭素の運搬で最も多いのはどれか。

1.そのままの形で血漿中に溶解する。

2.赤血球のヘモグロビンと結合する。

3.重炭酸イオンになり血漿中に溶解する。

4.炭酸水素ナトリウムになり血漿中に溶解する。

午前問題9 解答例 3

午前問題9 解説 重炭酸イオンになり血漿中に溶解する。

午前問題10 胃酸の分泌を抑制するのはどれか。

1.ヒスタミン

2.アセチルコリン

3.ガストリン

4.セクレチン

午前問題10 解答例 4

午前問題10 解説 セクレチンは胃酸分泌を抑制する。

午前問題11 物質とその分解産物との組合せで正しいのはどれか。

<物 質> <分解産物>

1.中性脂肪 ――― コレステロール

2.核 酸 ――― 酢 酸

3.蛋白質――― 尿 素

4.グリコーゲン ――― グリセリン

午前問題11 解答例 3

午前問題11 解説 蛋白質の分解産物は尿素である。

午前問題12 尿量減少作用が強いのはどれか。

a.コルチゾール

b.オキシトシン

c.アンギオテンシンⅡ

d.バソプレシン

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題12 解答例 4

午前問題12 解説 バソプレシンは腎臓での水の再吸収を促進する。

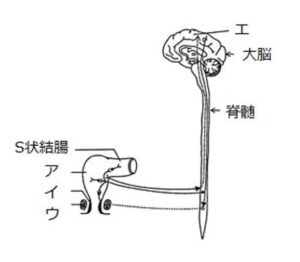

午前問題13 図は排便反射の一部である。

習慣性に便秘を繰り返すことで最初に機能が低下するのはどれか。

1.ア

2.イ

3.ウ

4.エ

午前問題13 解答例 1

午前問題13 解説 習慣性便秘では直腸壁への刺激に鈍感になり、排便反射が起こらない。

午前問題14 閉経後のエストロゲン産生に最も関与するのはどれか。

1.胸 腺

2.副 腎

3.子 宮

4.甲状腺

午前問題14 解答例 2

午前問題14 解説 副腎で分泌されるアンドロゲンはエストロゲンに変換される。

午前問題15 腎疝痛に特徴的なのはどれか。

1.腸蠕動運動の低下

2.仰臥位での疼痛軽減

3.腹膜刺激症状

4.背部叩打痛

午前問題15 解答例 4

午前問題15 解説 叩打痛とは腎臓は背中にある器官で、この部分を叩くと痛みを訴える。

午前問題16 急性炎症に特徴的な血液の変化はどれか。

a.好中球の核左方移動

b.C反応性蛋白値の上昇

c.クレアチニン値の上昇

d.AST(GOT)の上昇

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題16 解答例 1

午前問題16 解説 好中球の核左方移動が起こる。

午前問題17 与薬方法とその特徴との組合せで誤っているのはどれか。

1.内 服 ――― 坐薬よりも最高血中濃度到達時間が短い。

2.貼 付 ――― 血中濃度を長時間維持できる。

3.吸 入 ――― 局所以外に全身循環にも移行する。

4.静脈内注射 ――― 効果の発現が速い。

午前問題17 解答例 1

午前問題17 解説 内服は門脈を通過するため、作用出現まで時間を要する。

午前問題18 薬物とその副作用との組合せで正しいのはどれか。

1.モルヒネ ――― 散 瞳

2.アスピリン ――― 呼吸性アシドーシス

3.ループ利尿薬 ――― 低血糖

4.塩酸ドパミン ――― 頻 脈

午前問題18 解答例 4

午前問題18 解説 副作用は、麻痺性イレウス、不整脈、動悸、頻脈など。

午前問題19 ジギタリス服用時の説明で正しいのはどれか。

a.生野菜の摂取を控える。

b.薬物血中濃度をモニターする。

c.腎機能を指標として与薬する。

d.飲み忘れた場合は次回に増量する。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題19 解答例 3

午前問題19 解説 腎臓の機能や薬物相互作用などにより血中濃度が変動しやすい。

午前問題20 眼底に変化を生じる疾患はどれか。

1.急性ウイルス性肝炎

2.高尿酸血症

3.動脈硬化症

4.老 視

午前問題20 解答例 3

午前問題20 解説 眼底鏡または眼底写真撮影により、動脈硬化の程度がわかる。

午前問題21 手術後にビタミンB12欠乏症が生じるのはどれか。

1.胃全摘出術

2.脾臓摘出術

3.胆嚢摘出術

4.肝臓部分切除術

午前問題21 解答例 1

午前問題21 解説 胃全摘では、ビタミンB12が小腸から吸収されない。

午前問題22 全身性の浮腫で来院した患者。血清コレステロール値が320mg/dlであった。

最も考えられる疾患はどれか。

1.心不全

2.ネフローゼ症候群

3.肝硬変

4.栄養失調

午前問題22 解答例 2

午前問題22 解説 ネフローゼ症候群は蛋白尿、低アルブミン血症、浮腫、高脂血症からなる。

午前問題23 口渇、多飲、多尿、体重減少がある患者で、同時に存在すれば糖尿病と考えられるのはどれか。

1.HbA1C6.0%

2.尿糖(+)

3.空腹時血糖140mg/dl

4.BMI26

午前問題23 解答例 3

午前問題23 解説 空腹時血糖≧126 mg/dl

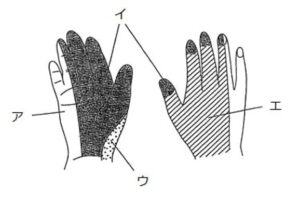

午前問題24 指のしびれと痛みで手根管症候群と診断された場合、図のどの部位に障害がみられるか。

1.ア

2.イ

3.ウ

4.エ

午前問題24 解答例 2

午前問題24 解説 手根管症候群は、正中神経が圧迫されることによって起こる。

午前問題25 加齢と発癌との関係で正しいのはどれか。

1.癌抑制遺伝子が増幅する。

2.癌遺伝子が正常細胞に発生する。

3.ホルモン依存性癌が増加する。

4.癌ウイルスに感染しやすくなる。

午前問題25 解答例 3

午前問題25 解説 発症者は30歳代以降、加齢とともに多くなり50歳前後がピークとなる。

午前問題26 貧血とタール便とで入院した患者のショックの徴候はどれか。

a.不穏の出現

b.脈拍数の増加

c.頸静脈の怒張

d.体温の上昇

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題26 解答例 1

午前問題26 解説 出血性ショックは血液が体外や体内に急速に失われて起こる。

午前問題27 血清カリウム値が2.5mEq/Lとなる可能性が高いのはどれか。

1.原発性アルドステロン症

2.慢性腎不全

3.尿崩症

4.原発性上皮小体機能亢進症

午前問題27 解答例 1

午前問題27 解説 高血圧と低カリウム血症がみられる。

午前問題28 関節リウマチで正しいのはどれか。

1.関節軟骨の炎症で始まる。

2.リウマトイド因子はDNAに対する抗体である。

3.非対称性の関節炎を生じる。

4.重症例では関節以外の病変を生じる。

午前問題28 解答例 4

午前問題28 解説 内臓病変を伴うことがあり、悪性関節リウマチとよばれる。

午前問題29 雇用されている妊産婦の保護で法律に規定されているのはどれか。

a.妊婦が健康診査を受ける時間の確保

b.妊産婦の危険有害業務の就業禁止

c.妊産婦の午後8時以降の勤務の禁止

d.産後10週間の休業時間

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題29 解答例 1

午前問題29 解説 妊婦が健康診査を受ける時間が確保されている。

午前問題30 今日の社会保障制度の方向性はどれか。

a.所得による利用制限の撤廃

b.利用料の一部負担の拡大

c.実施主体の市町村への移管

d.職域ごとの保険制度の細分化

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題30 解答例 3

午前問題30 解説 権限の中央集権から地方分権へ移行している。