午前問題91 クレアチニン・クリアランス値が40ml/分の慢性腎炎の25歳の女性に対する生活指導で正しいのはどれか。

1.塩分摂取は10g/日以内とする。

2.蛋白質摂取は1.0g/kg/日以内とする。

3.日常生活の行動制限はない。

4.妊娠および出産は差し支えない。

午前問題91 解答例 2

午前問題91 解説 蛋白質摂取は1.0g/kg/日以内とする。

午前問題92 血液透析患者の食事指導で正しいのはどれか。

1.高蛋白食にする。

2.高リン食にする。

3.炭水化物を制限する。

4.果物は制限する。

午前問題92 解答例 4

午前問題92 解説 果物にはカリウムが多く含まれるので制限する。

午前問題93 ジャパン・コーマ・スケールでⅡ-30の右半身麻痺のある患者に、口腔から痰を吸引した場合の反応で最も可能性が高いのはどれか。

1.反応はない。

2.左上肢で払いのけようとする。

3.自分から口を開ける。

4.「痛い」と言う。

午前問題93 解答例 2

午前問題93 解説 ジャパン・コーマ・スケールⅡ-30は、呼びかけを繰り返すとかろうじで開眼する。

午前問題94 緑内障で経過観察中の患者に対する指導内容で適切なのはどれか。

1.自宅で視野の確認を行う。

2.眼球周囲をマッサージする。

3.症状がなければ眼圧の上昇はない。

4.移動時は頸部カラーを用いる。

午前問題94 解答例 1

午前問題94 解説 緑内障が進行すると視野欠損が拡大する。

午前問題95 メニエール病患者の聴覚機能の特徴はどれか。

1.自分の声は聞こえやすい。

2.低音は聞こえにくい。

3.耳閉感は伴わない。

4.会話の明瞭度は高い。

午前問題95 解答例 2

午前問題95 解説 低音域の聴力が低下する。

午前問題96 受傷現場における骨折時の応急処置で正しいのはどれか。

1.骨折端を元に戻す。

2.骨折部より遠位の関節を固定する。

3.知覚障害の有無を確認する。

4.骨折部を温める。

午前問題96 解答例 3

午前問題96 解説 神経損傷を確認する。

午前問題97 筋萎縮性側索硬化症の患者に特徴的な症状はどれか。

1.皮膚感覚の鈍麻

2.睡眠時の尿失禁

3.記憶の著明な減退

4.嚥下した液体の鼻孔への逆流

午前問題97 解答例 4

午前問題97 解説 嚥下に関する筋力低下で逆流が起こる。

午前問題98 Ⅱ型糖尿病の生活指導で正しいのはどれか。

1.インスリン療法の補助として食事療法を行う。

2.夜間の水分摂取を制限する。

3.運動療法は食後に行う。

4.アルコールは1日5単位を限度とする。

午前問題98 解答例 3

午前問題98 解説 食後1~2時間以内に行うと、ブドウ糖の消費が効率よく行われる。

午前問題99 言語の障害で正しいのはどれか。

1.錯語は言語障害である。

2.構音障害は運動障害である。

3.仮性球麻痺は失語をきたす。

4.ブローカ失語では復唱できる。

午前問題99 解答例 解なし

午前問題99 解説 -

午前問題100 直腸癌で低位前方切除術を受けた男性が、退院1週後に38.5℃の発熱があり救急外来を受診した。自然排尿はあるが下腹部膨満が観察され導尿すると300mlの排尿があった。尿は混濁していた。

直ちに行うのはどれか。

a.膀胱内留置カテーテルの挿入

b.尿検査

c.膀胱容積の測定

d.自己導尿の指導

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題100 解答例 1

午前問題100 解説 主な術後合併症は、創部感染、縫合不全、消化管穿孔、肺炎、肝機能障害、腹腔内出血、腹腔内膿瘍、尿管・尿道損傷など。

午前問題101 前立腺肥大症の術後排尿障害に対する看護で適切なのはどれか。

a.一定時間ごとの排尿を勧める。

b.尿量は1日1Lを確保する。

c.腹圧をかけずに排尿するよう指導する。

d.肛門括約筋収縮の練習を指導する。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題101 解答例 2

午前問題101 解説 尿意を感じないときがあるので、定時に排尿を勧める。

午前問題102 高齢社会について正しいのはどれか。

1.前期高齢者とは60~70歳までをいう。

2.後期高齢者には女性が多い。

3.80歳を過ぎると受療率は下降する。

4.高齢社会とは75歳以上が20%以上を占めるものをいう。

午前問題102 解答例 2

午前問題102 解説 女性の方が平均寿命が長いことが影響している。

午前問題103 死の恐怖を強く訴える終末期の高齢者へのケアで適切なのはどれか。

1.いつでも家族と会えるよう配慮する。

2.落ちこまないように励ます。

3.抗精神薬の使用を検討する。

4.死を考えないよう楽しい話題で会話する。

午前問題103 解答例 1

午前問題103 解説 終末期の高齢者は孤独感、疎外感を抱きやすい。

午前問題104 高齢者の高血圧症の特徴で正しいのはどれか。

1.体動で変動しにくい。

2.脈圧が大きい。

3.降圧薬が無効である。

4.レニンの影響は受けにくい。

午前問題104 解答例 2

午前問題104 解説 最大血圧のみ上昇するので、脈圧が大きくなる。

午前問題105 高齢者が脱水をきたしやすい理由で正しいのはどれか。

a.不感蒸泄量の増加

b.消化管における水分吸収機能の低下

c.口渇中枢機能の低下

d.細胞内液量の減少

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題105 解答例 4

午前問題105 解説 口渇中枢の感受性が低下し、口渇の自覚が少ない。

午前問題106 看護師に話しかけてきた痴呆の高齢者への対応で適切でないのはどれか。

1.話したい内容がわかるまで聞き返す。

2.家族からの情報を活用して解釈する。

3.表情や態度の変化を読みとる。

4.高齢者のペースに合わせて話を聞く。

午前問題106 解答例 1

午前問題106 解説 繰り返し質問することは、不快感を与えることになる。

午前問題107 2週前に入院した胃癌の65歳の男性。前回の入院で女性の看護師の体に触ることが何回かあった。ある日、検温のために訪室した女性の看護師を身近に引き寄せ、手を握り離そうとしない。

看護師の対応で適切なのはどれか。

1.「手は離して下さい」と言う。

2.手を離すまでそのままでいる。

3.大声で他の看護師を呼ぶ。

4.無言で手を振りはらう。

午前問題107 解答例 1

午前問題107 解説 冷静に行為そのものに対して拒否していることを言葉で伝える。

午前問題108 痴呆のない76歳の男性。2か月前にベッドから落ちた。その後も家の中で普段と変わりなく生活していたが、2~3日前から急に物忘れをすることが多くなった。

観察項目として優先するのはどれか。

1.不安の程度

2.家族の関わり方

3.環境の変化

4.運動機能の変化

午前問題108 解答例 4

午前問題108 解説 出血性脳血管障害の症状には、意識障害、片麻痺、言語障害などがある。

午前問題109 高齢者の尿失禁で正しいのはどれか。

1.溢流性尿失禁では水分摂取量を増やす必要がある。

2.切迫性尿失禁では骨盤底筋体操が有効である。

3.腹圧性尿失禁では自己導尿が必要である。

4.機能性尿失禁ではトイレへの誘導が有効である。

午前問題109 解答例 4

午前問題109 解説 身体運動障害や認知障害のためにトイレの場所がわからない、トイレに行くことができない状態である。

午前問題110 義歯の手入れの方法と理由との組合せで正しいのはどれか。

1.食物残渣や歯垢の付着を観察する ――― 義歯不適合状態の発見

2.毎食後歯みがき剤をつけずに磨く ――― 変色の予防

3.義歯洗浄剤を用いる ――― 変形の予防

4.夜は外して水につける――― 臭気の予防

午前問題110 解答例 1

午前問題110 解説 義歯が不適合だと口臭や歯垢付着の原因となる。

午前問題111 高齢者が車椅子で安定した座位を保つ方法で適切なのはどれか。

1.膝関節を90度にする。

2.ドーナツ型円座を用いる。

3.車椅子の前にテーブルを設置する。

4.股関節を100度に屈曲する。

午前問題111 解答例 1

午前問題111 解説 座位の基本は、股関節・膝関節・足関節を90度に保つことである。

午前問題112 骨粗鬆症について誤っているのはどれか。

1.副腎皮質ホルモンの長期投与で起こる。

2.手関節の骨折が起きやすい。

3.血清カルシウム値は高値を示す。

4.活性型ビタミンDを治療に用いる。

午前問題112 解答例 3

午前問題112 解説 血清カルシウム値は変化しない。

午前問題113 術後2日にICUから一般病棟に帰室した78歳の男性。多弁で興奮し、落ち着きがなかった。

看護師の対応で適切でないのはどれか。

1.日中は家族の面会を多くする。

2.チューブ類はしっかりと固定する。

3.ハサミ等の危険物は家族に預ける。

4.夜間は部屋を真っ暗にする。

午前問題113 解答例 4

午前問題113 解説 真っ暗にすると不安から興奮状態を促進させる恐れがある。

午前問題114 高齢者が術後、歩行を開始するときの対応で適切でないのはどれか。

1.離床開始は抜糸後とする。

2.眼鏡は術前と同じ定位置に置く。

3.移動式点滴スタンドはベッドの昇降側に置く。

4.鎮痛薬の効果を確認する。

午前問題114 解答例 1

午前問題114 解説 早期離床を促し合併症を予防する。

午前問題115 仙骨部にできた褥創ケアで適切なのはどれか。

1.円座の使用

2.発赤部のマッサージ

3.褥創部の日光消毒

4.体圧分散寝具の使用

午前問題115 解答例 4

午前問題115 解説 体圧分散寝具を使用し、除圧に努める。

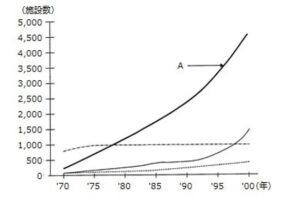

午前問題116 図は老人福祉施設数の年次推移である。

Aが示す施設はどれか。

1.軽費老人ホーム

2.養護老人ホーム

3.特別養護老人ホーム

4.有料老人ホーム

午前問題116 解答例 3

午前問題116 解説 特別養護老人ホームは急増傾向にある。

午前問題117 成年後見制度で正しいのはどれか。

a.寝たきり高齢者の増加によって設けられた制度である。

b.家庭裁判所は保佐人を選任できない。

c.高齢者の判断能力のあるうちに後見人を指定できる。

d.後見人に身上監護を依頼できる。

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午前問題117 解答例 4

午前問題117 解説 後見人への身上監護の依頼は、民法に規定されている。

午前問題118 子どもの成長発達の考え方で適切でないのはどれか。

1.行動発達は神経組織の成熟に基づく。

2.行動を獲得するための訓練や学習には敏感期がある。

3.成長発達の速度は15歳まで一定である。

4.子どもと養育者の相互交渉が成長発達に影響を与える。

午前問題118 解答例 3

午前問題118 解説 成長の速度は一定とはいえない。

午前問題119 幼児の常在菌はどれか。

1.咽頭の大腸菌

2.下気道のインフルエンザ菌

3.腟のデーデルライン桿菌

4.鼻腔の黄色ブドウ球菌

午前問題119 解答例 4

午前問題119 解説 小児・成人ともに鼻腔に存在する。

午前問題120 エリクソンのライフサイクル説で幼児前期の子どもが獲得するのはどれか。

1.自律性

2.基本的信頼

3.勤勉性

4.自発性

午前問題120 解答例 1

午前問題120 解説 幼児前期の子どもは自律性を獲得する。