次の文を読み午後問題1~3に答えよ。

Aさん、65歳の女性。夫と2人暮らし。4年前に咳と激しい息切れで受診したところ肺線維症と診断された。坂道や階段で呼吸困難が強くなり、家事にも支障をきたすようになったため入院した。10日後、退院が決まり在宅酸素療法が開始されることになった。

午後問題1 Aさんへの退院指導で正しいのはどれか。

1.運動は行わない。

2.室内は火気厳禁とする。

3.入浴時にも酸素吸入を行う。

4.家事は短時間にまとめて行う。

午後問題1 解答例 3

午後問題1 解説 入浴時は酸素吸入下で行うよう指導する。

午後問題2 在宅酸素療法を始めて2か月が過ぎ、Aさんの経過は良好である。訪問看護師は訪問看護サービスの終了を考え始めた。しかし、Aさんの発言から訪問看護の終了は早すぎると判断した。

Aさんの発言はどれか。

1.「携帯用酸素ボンベを使えるようになりました」

2.「坂道は途中で呼吸を整えれば楽に歩けます」

3.「夜は酸素を吸わなくても平気になりました」

4.「腹式呼吸がうまく出来るようになりました」

午後問題2 解答例 3

午後問題2 解説 酸素の使い方を誤って理解している可能性がある。

午後問題3 在宅酸素療法を始めて半年、Aさんは上気道感染による呼吸不全で緊急入院した。

入院2週後のAさんの退院指導で誤っているのはどれか。

1.人混みに出るのを避ける。

2.うがいを励行する。

3.具合が悪いときは酸素流量を増やす。

4.体位ドレナージで排痰を促す。

午後問題3 解答例 3

午後問題3 解説 酸素流量は、医師の指示に従って変更する。

次の文を読み午後問題4~6に答えよ。

Bさん、82歳の女性。脳梗塞で寝たきりの生活となり3年が経った。要介護度は5である。84歳の夫と古い一軒家で仲良く質素に暮らしている。入浴は訪問入浴サービスを利用し、掃除、洗濯、布団干しはホームヘルパーに依頼している。介護支援専門員を兼ねる訪問看護師は週2回訪問し、病状観察と看護ケアを行っている。

午後問題4 Bさんの受けている訪問看護はどの保険によるか。

1.介護保険

2.年金保険

3.健康保険

4.国民健康保険

午後問題4 解答例 1

午後問題4 解説 「要介護度は5」より、介護保険と考えられる。

午後問題5 ある日、看護師はBさんの下腿外側に水疱が破れているのを見つけた。夫に尋ねたところ、就寝前に湯たんぽを直に当てたための熱傷であることが分かった。Bさんが夜中に「足が冷たいよー」と言って起きてしまうことが多く、つい足元近くにカバーをしていない湯たんぽを置いて、夫は寝てしまう状況が明らかになった。

看護師の対応で優先するのはどれか。

1.湯たんぽの使い方を説明する。

2.夫に下肢のマッサージを指導する。

3.就寝前の足浴を夫に指導する。

4.睡眠薬の使用について主治医に相談する。

午後問題5 解答例 1

午後問題5 解説 湯たんぽはカバーなしで使用すると熱傷を起こすので正しい使い方を指導する。

午後問題6 2か月後看護師が訪問すると、夫が熱を出して寝ていた。夫に受診を促したところ1週の予定で入院することになった。

Bさんの生活を保障するための方法で最も適切なのはどれか。

1.Bさんの入院を手配する。

2.看護師が毎日訪問する。

3.夜間の訪問介護を手配する。

4.Bさんの短期入所サービスを手配する。

午後問題6 解答例 4

午後問題6 解説 介護者がいないことを考慮に入れ入所サービスを利用する。

次の文を読み午後問題7~9に答えよ。

Cさん、60歳の女性。定年退職した夫と2人暮らし。仲の良さは評判の夫婦で、夫は「妻が自分の生きがいだ」と周囲に話している。2年前にCさんの乳癌が肺に転移した状態で発見され治療を試みたが有効ではなかった。その後2回ほど入退院を繰り返し、今回の入院では骨にも転移しており医師はCさんと夫に余命半年くらいと伝えた。現在は経口モルヒネ薬を服用し夜間はよく眠っている。夫婦とも痛みさえコントロールできれば退院し最後まで自宅で過ごしたいと話しており、退院に向けて準備を始めた。

午後問題7 退院に向けた病棟の看護師の対応で優先するのはどれか。

1.介護保険の要介護認定を受ける手続きについて夫に話す。

2.経口モルヒネ薬の減量について主治医と検討する。

3.訪問看護師に在宅ケアについての説明を依頼する。

4.家の間取りを調査するため訪問する。

午後問題7 解答例 3

午後問題7 解説 退院し、最後まで自宅で過ごすことを希望しているので、適切である。

午後問題8 Cさんが退院して2週が過ぎた。夫は食事や入浴介助のことなど一通り経験し、夫婦でゆっくりした時間をもてるようになった。Cさんは「もしかしたらこのまま癌がなくなっちゃうかもしれないわね」と言い、時折台所で軽食を作ったりしている。また、高校時代のアルバムを見て故郷に是非一度帰ってみたいと話している。

看護師の対応で適切でないのはどれか。

1.故郷への旅が実現できるよう検討する。

2.Cさんと夫に死についての考えを自然な形で尋ねる。

3.急変にいつでも対応できるよう準備しておく。

4.日常生活動作の拡大に向けて歩行訓練を計画する。

午後問題8 解答例 4

午後問題8 解説 残り少ない人生をいかに充実して過ごすことができるかを考え支援する。

午後問題9 3か月の在宅療養の後、Cさんは自宅で亡くなった。その後1か月が過ぎ、訪問看護師が夫に手紙を出したところ「妻が亡くなってから食欲もなく、ただただ妻の日記を見ては涙する自分が情けない」と書かれた返事が送られてきた。看護師は近隣に訪問に出かけた際、Cさん宅を訪問した。

対応で最も適切なのはどれか。

1.自分の人生を前向きに考えるよう勧める。

2.Cさんと過した日々について語ってもらう。

3.癌で家族を亡くした遺族の会への出席を勧める。

4.食事を摂る必要性を説明する。

午後問題9 解答例 2

午後問題9 解説 思い出話を語ってもらい、傾聴することで立ち直りを援助する。

次の文を読み午後問題10~12に答えよ。

57歳の女性。事務員。高血圧で降圧薬を服用していた。夕方背部の不快感があったがそのまま様子をみていた。午後11時ころ、突然に強い背部痛と胸がしめつけられる症状が出現したため救急車で来院した。単純エックス線CTで上行大動脈から大動脈弓部までの急性解離が認められた。入院時の血圧は204/130mmHg、心拍数116/分、呼吸数24/分、意識は清明であったがぐったりしていた。塩酸モルヒネによる疼痛管理と、カルシウム拮抗薬の持続点滴静脈内注射が開始され、翌朝の手術が手配された。

午後問題10 入院後、動作はできるだけゆっくりすること、手術まではベッド上安静を保つことが説明された。

その主たる理由はどれか。

1.血圧の変動を防ぐ。

2.心筋酸素消費量を下げる。

3.末梢循環血液量を確保する。

4.ガス交換の効率を高める。

午後問題10 解答例 1

午後問題10 解説 解離の進行を予防するには、収縮期血圧を100mmHg前後に保つ。

午後問題11 明け方に「背中がまた急に痛くなった。我慢できないし息苦しい」と言い、背中を丸めて呻吟している。血圧80/50mmHg、心電図モニターでは洞性頻脈を認め、心音微弱で呼吸は浅表性であるが左右差はない。

推測される状態はどれか。

1.心筋梗塞

2.気 胸

3.肺塞栓

4.心タンポナーデ

午後問題11 解答例 4

午後問題11 解説 血圧下降、脈圧減少、洞性頻脈などから、心タンポナーデと推測できる。

午後問題12 人工血管置換術が行われた。その後、順調に回復し退院に向けワーファリンと降圧薬(βブロッカー)の服薬指導を受けた。

正しいのはどれか。

1.ワーファリンは再解離予防のためである。

2.降圧薬は決められた時間に飲む。

3.納豆はワーファリンの作用を増強する。

4.柑橘類の摂取は避ける。

午後問題12 解答例 2

午後問題12 解説 急性大動脈解離の再発予防には血圧コントロールが重要である。

次の文を読み午後問題13~15に答えよ。

52歳の男性、独身。長距離トラックの運転手で夜間は働いて昼間に睡眠をとる生活をしていた。長引く胃痛で受診したところ胃癌と診断され胃全摘出術を受けた。手術は無事終了し、術後の回復も順調で術後7日に300ml/日の流動食が開始されることになった。

午後問題13 経口摂取を開始するにあたり適切なのはどれか。

1.流動食300ml/日の他に飲水ができる。

2.全量摂取を目指す。

3.摂取後は座位で過ごす。

4.1回30ml程度に分けて飲む。

午後問題13 解答例 4

午後問題13 解説 胃切除後の食事は、1回量を少なく、回数を多くする。

午後問題14 術後6か月の外来受診時に「仕事は比較的楽な2人体制(運転席後 方の簡易ベッドで仮眠を取り途中交代する)に切り替えて続けているが、仮眠を取るため食事は勤務中に1回しか摂れない。その食事も胸やけのためあまり食べられない。朝食だけはまあまあ食べられるが、不眠がちでどうしてもウイスキーを飲んでしまい3日で1本空ける」と看護師に打ち明けた。体重は退院後5kg減った。

外来受診時の検査結果で出現する可能性が低いのはどれか。

1.アルブミン低下

2.ヘモグロビン低下

3.白血球数増加

4.γ-GTP上昇

午後問題14 解答例 3

午後問題14 解説 感染症を示す白血球上昇の可能性は低い。

午後問題15 食事指導でアルコール摂取は改善されたが、さらに1か月後の外来受診時「ずっと下痢で悩んでいる」と話した。

日頃の食事についての指導で適切なのはどれか。

1.食事中の積極的な水分摂取を勧める。

2.植物性脂肪の摂取を勧める。

3.<仮眠→食事→運転>のパターンは適切である。

4.1日の食事回数は3回以上を目指す。

午後問題15 解答例 4

午後問題15 解説 1日の食事回数は3回以上で1回量を少なくし、規則的に食べることを目指す。

次の文を読み午後問題16~18に答えよ。

55歳の女性。保育所勤務。外来受診時に経過を聞くと「5日位前から右脇腹が火照るような感じがして市販の鎮痛消炎パップ剤を貼りましたが治りません。昨日からつねられるような痛みになって、昨夜は眠れませんでした。今朝見ると、右胸から腋の下を通って背中まで身体の右半周に赤い水疱があって、痒いけど触るだけでもすごく痛くて、何かわからなくて怖くなって病院に来ました。このところ保育所の行事で疲れていて、忙しい時にこんなことになって・・・」と憔悴した様子で話す。診察の結果、入院した。

午後問題16 確認する既往歴はどれか。

1.水 痘

2.麻 疹

3.風 疹

4.流行性耳下腺炎

午後問題16 解答例 1

午後問題16 解説 水痘と帯状疱疹は同じウイルスで発症する。

午後問題17 治療薬の点滴静脈内注射と軟膏塗布および消炎鎮痛薬の内服が開始された。

本人への説明で適切なのはどれか。

1.疲労は発症の誘因ではない。

2.軟膏塗布前は石けんで清拭する。

3.水疱は2週前後で痂皮となる。

4.再発の可能性はない。

午後問題17 解答例 3

午後問題17 解説 通常は約2週間程度で痂皮化する。

午後問題18 深夜、「薬を飲んだけれど痛みがとれない」と言う。1時間後に再度「痛くて我慢できない」と訴えてきた。

対応で適切なのはどれか。

1.「もう少し様子をみましょう」

2.「痛み止めについて医師と相談します」

3.「痛みは一時的なのでもうすぐ治まります」

4.「これ以上の痛み止めは体に良くないです」

午後問題18 解答例 2

午後問題18 解説 痛みが強いときには医師と相談し、痛み止めの使用を検討する。

次の文を読み午後問題19~21に答えよ。

Dさん、55歳の女性。身長158cm、体重65kg。団地の2階に住んでおりパートタイムの事務員をしている。右変形性股関節症と診断され保存的療法で経過を観察してきたが、右股関節と腰の痛みが強くて日常生活にも支障をきたすと訴えるようになった。

午後問題19 Dさんは人工股関節全置換術を受けることを考えている。

術後の生活に関する説明で誤っているのはどれか。

1.生活上の体動制限が残る。

2.仕事の継続は困難になる。

3.体重の減量が必要である。

4.人工関節には耐用年数がある。

午後問題19 解答例 2

午後問題19 解説 活動量の少ない事務職は継続可能である。

午後問題20 手術を受けたDさんに術後7日までに出現する可能性があるのはどれか。

1.カルシウム代謝異常

2.下肢の神経麻痺

3.神経因性膀胱

4.鼠径ヘルニア

午後問題20 解答例 2

午後問題20 解説 手術後に下肢のしびれや筋力低下という神経症状が出現することがある。

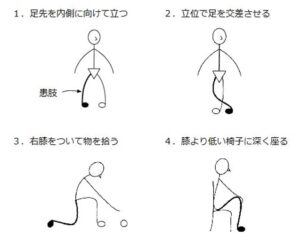

午後問題21 Dさんにとって脱臼の危険が少ない姿勢はどれか。

午後問題21 解答例 3

午後問題21 解説 過度の股関節屈曲をしない。

次の文を読み午後問題22~24に答えよ。

25歳の女性。発熱、関節痛および顔面の紅斑のため近医を受診し、全身性エリテマトーデスと診断され治療目的で入院した。入院時所見は、身長165cm、体重58kg、血圧152/80mmHg、白血球数4,400/mm3、血小板数12.5万/mm3、血清クレアチニン値2.5mg/dl、C反応性蛋白12.1mg/dl、抗核抗体陽性、尿蛋白(2+)であった。ステロイド療法の適応と診断された。

午後問題22 入院時のアセスメントで正しいのはどれか。

1.知覚異常がある。

2.出血傾向がある。

3.腎機能低下がある。

4.易感染性がある。

午後問題22 解答例 3

午後問題22 解説 腎機能が低下している。

午後問題23 ステロイド大量療法(プレドニゾロン60mg/日)を行うことが医師から説明された。看護師が訪室すると「隣の部屋の人に顔が丸くならない場合もあるって聞いたけど私も大丈夫かな」と言う。

適切な対応はどれか。

1.治療してみないと分からないと説明する。

2.そういう場合もあると説明する。

3.治療が終われば顔は元通りになると説明する。

4.顔が丸くなる可能性は高いと説明する。

午後問題23 解答例 3

午後問題23 解説 ムーンフェイスはステロイドの一過性の副作用である。

午後問題24 患者の理解が得られ、ステロイド療法が開始されることになった。

開始時の生活指導で適切なのはどれか。

a.「眠れないときでも横になって身体を休めましょう」

b.「天気のよい日は散歩しましょう」

c.「食事の制限はありません」

d.「薬のせいで気分が大きく変動するかも知れません」

1.a、b 2.a、d 3.b、c 4.c、d

午後問題24 解答例 2

午後問題24 解説 過労などの増悪因子は避け、心身の安静を保つ。

次の文を読み午後問題25~27に答えよ。

78歳の女性。一人暮らし。庭で雑草を取っていたとき、急に腰痛が起こり起立不能となり入院した。エックス線撮影で第1腰椎圧迫骨折と中程度の骨粗鬆症とが認められ、床上安静の指示が出された。腰痛のため寝返りを打つことも困難であったが、他人の世話を受けることに強い抵抗を示し「トイレに行ってはいけないのか」と尋ねてきた。

午後問題25 排尿の援助で適切でないのはどれか。

1.尿意の有無を確認しナースコールの使用法を説明した。

2.水分摂取を十分に行う必要があることを説明した。

3.ベッドサイドにポータブル便器を準備した。

4.膀胱が緊満していないのでしばらく様子を見た。

午後問題25 解答例 3

午後問題25 解説 腰椎圧迫骨折の悪化を防止するため床上安静が必要である。

午後問題26 入院3日たっても便意を訴えなかった。尋ねると「したくない」と言うが、腹部に触ると左下腹部に便の貯留と思われる塊が触れた。

対応で適切なのはどれか。

1.高圧浣腸を勧める。

2.便意が出現するまで待つ。

3.下剤の服用を勧める。

4.摘便を勧める。

午後問題26 解答例 4

午後問題26 解説 左下腹部の便の貯留には摘便が効果的である。

午後問題27 離床開始後の骨折予防教育として適切なのはどれか。

1.体幹のひねり程度は差し支えない。

2.歩行時はコルセットを装着する。

3.裾の長い寝衣で下肢を保護する。

4.バランス感覚保持のため杖はなるべく使わない。

午後問題27 解答例 2

午後問題27 解説 体重の支持のため、歩行時にはコルセットを装着する。

次の文を読み午後問題28~30に答えよ。

70歳の男性。夕食時に頭痛、嘔吐および麻痺が出現したため救急車で搬送された。体温37.5℃、脈拍数70/分、血圧200/120mmHg。呼びかけには開眼するが質問には答えられない。頭部単純エックス線CTの結果、右被殻部に出血を認め高血圧性脳出血と診断された。

午後問題28 入院時の看護で優先するのはどれか。

1.麻痺側の他動運動

2.気道の浄化

3.脳血流量の確保

4.意識レベルの観察

午後問題28 解答例 4

午後問題28 解説 発症直後は不安定なので、意識レベルを頻回に確認する。

午後問題29 開頭血腫除去術が行われ、術後1日に体温37.0℃、脈拍数82/分、呼吸数16/分、血圧154/110mmHg。意識レベルはグラスゴー・コーマ・スケールで9点であった。深夜、体温37.2℃、脈拍数84/分、呼吸数18/分、血圧208/106mmHgになり、呼びかけには反応せず痛みに対して顔をしかめる。

最も考えられるのはどれか。

1.低酸素状態

2.髄膜刺激症状

3.拘禁反応

4.脳圧亢進症状

午後問題29 解答例 4

午後問題29 解説 再出血などによる脳圧亢進状態では、意識レベルも低下する。

午後問題30 術後10日が経過し意識レベルはほぼ清明でバイタルサインは安定していた。プリンやゼリー等の半固形食で嚥下訓練を開始し順調に経過していたが、開始1週後、むせと発熱があり誤嚥があることが分かった。

この時点の栄養補給方法で最も適切なのはどれか。

1.とろみ食の経口摂取

2.胃瘻造設による経管栄養

3.経鼻経管栄養

4.末梢静脈内点滴注射

午後問題30 解答例 3

午後問題30 解説 誤嚥防止のため抹消静脈内点滴注射が適切である。