午前問題61 肺高血圧が長期に持続し、肺血管抵抗が上昇することにより、短絡血流が主に左右短絡から右左短絡になった状態はどれか。

1.拡張型心筋症

2.総肺静脈還流異常症

3.Fallot〈ファロー〉四徴症

4.Eisenmenger〈アイゼンメンジャー〉症候群

午前問題61 解答 4

午前問題61 解説 アイゼンメンジャー症候群とは、左右短絡を来す先天性心奇形が未矯正のときに起こる合併症の1つである。

午前問題62 出生前診断について正しいのはどれか。

1.遺伝相談は勧めない。

2.胎児異常を理由に人工妊娠中絶はできない。

3.治療不可能な疾患に関する診断結果は伝えない。

4.胎児の超音波検査は出生前診断の方法に含まれない。

午前問題62 解答 2

午前問題62 解説 母体保護法では、「胎児の異常」を条件とした人工妊娠中絶は認めていない。

午前問題63 妊娠中の母体の要因が胎児に及ぼす影響について正しいのはどれか。

1.飲酒の習慣による巨大児

2.喫煙による神経管形成障害

3.妊娠初期の風疹の罹患による先天性心疾患

4.ビタミンAの過剰摂取による低出生体重児

午前問題63 解答 3

午前問題63 解説 妊娠中の風疹の罹患は、胎児に心臓、視覚、聴覚などに障害を残す可能性がある。

午前問題64 高齢女性に生じやすい疾患と原因の組合せで正しいのはどれか。

1.膣 炎 ――― 膣分泌物の酸性化

2.外陰炎 ――― プロゲステロンの減少

3.子宮脱 ――― 骨盤底筋群の筋力低下

4.子宮体癌 ――― プロラクチンの増加

午前問題64 解答 3

午前問題64 解説 骨盤の中の膀胱、子宮、直腸は骨盤底筋群という筋肉で支えられている。筋力が弱くなり、子宮が下がってくることを子宮脱という。

午前問題65 在胎38週に正常分娩で出生した児で、体重2,400gの児が体重3,000gの児に比べて起こしやすい症状はどれか。

1.高血糖

2.心雑音

3.低体温

4.無呼吸

午前問題65 解答 3

午前問題65 解説 低出生体重児は体重に比べて体表面積が大きく、体内での熱産生が少ないうえに熱喪失が多いため、低体温になりやすい。

午前問題66 神経伝達物質と精神疾患の組合せで最も関連が強いのはどれか。

1.ドパミン ――― 脳血管性認知症

2.セロトニン ――― うつ病

3.ヒスタミン ――― Alzheimer〈アルツハイマー〉病

4.アセチルコリン ――― 統合失調症

午前問題66 解答 2

午前問題66 解説 うつ病ではセロトニンが減少する。

午前問題67 Aさんの母親は過干渉で、Aさんが反論すると厳しい口調でいつまでもAさんを批判し続けるため、Aさんは母親との関係に悩んできた。その母親と同年代で体格が似ている担当看護師に対し、Aさんは常に反抗的な態度をとり、強い拒絶を示している。

Aさんにみられるのはどれか。

1.投 影

2.逆転移

3.反動形成

4.陰性転移

午前問題67 解答 4

午前問題67 解説 陰性転移は敵意や攻撃欲求が向けられること。

午前問題68 精神科病院に医療保護入院をしている患者から退院請求があった。

入院継続の適否について判定するのはどれか。

1.保健所

2.地方裁判所

3.精神医療審査会

4.地方精神保健福祉審議会

午前問題68 解答 3

午前問題68 解説 精神医療審査会の業務である。

午前問題69 訪問看護師の関わりで最も適切なのはどれか。

1.看護師の判断で訪問時間を延長する。

2.療養者のライフスタイルを尊重する。

3.1人暮らしの療養者では家族のことは考慮しない。

4.訪問時間以外での療養者との個人的な付き合いを大切にする。

午前問題69 解答 2

午前問題69 解説 療養者によって時間の使い方も異なるため、ライフスタイルを尊重する必要がある。

午前問題70 Aさん(59歳、男性)は、妻と2人で暮らしている。Parkinson〈パーキンソン〉病で、Hoehn-Yahr〈ホーエン・ヤール〉の重症度分類ステージⅢであり、嚥下に困難がある。要介護2の認定を受けている。

食事の見守りを行う妻への訪問看護師による指導で適切なのはどれか。

1.「食事はきざみ食にしましょう」

2.「食事は決まった時間にしましょう」

3.「食事中はテレビをつけておきましょう」

4.「食べ物を飲み込んだことを確認しましょう」

午前問題70 解答 4

午前問題70 解説 嚥下も困難であり、重症度分類ステージⅢは、姿勢反射障害も見られるようになる。

午前問題71 Aさん(52歳、男性)は、妻と2人で暮らしている。妻は末期の肺癌で、今朝自宅で亡くなった。

主治医が死亡診断を行った後のAさんへの訪問看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1.葬儀を手配するよう勧める。

2.医療機器は早急に片づけるよう勧める。

3.Aさんの希望に沿って、死後の処置を行う。

4.本日中に死亡診断書を役所に提出するよう説明する。

午前問題71 解答 3

午前問題71 解説 今朝亡くなった直後に最優先するのは、Aさんの意思や希望である。

午前問題72 在宅中心静脈栄養法〈HPN〉について適切なのはどれか。

1.輸液ポンプは外出時には使えない。

2.24時間持続する注入には適さない。

3.輸液の調剤は薬局の薬剤師に依頼できる。

4.家族が管理できることが適用の必須条件である。

午前問題72 解答 3

午前問題72 解説 在宅中心静脈栄養法輸液は、無菌調剤室の中で混合調製される。

午前問題73 看護サービスの質の評価は、①ストラクチャー(看護サービス提供のための仕組み)、②プロセス(提供される看護サービス)、③アウトカム(看護サービスの成果)に分類される。

アウトカムはどれか。

1.患者の満足度

2.退院指導の実施

3.看護手順の整備の有無

4.看護師1人当たりの患者数

午前問題73 解答 1

午前問題73 解説 アウトカム指標は診察後の患者の状態など「医療の結果・成果」を表す指標。

午前問題74 医療法で医療機関に義務付けられているのはどれか。

1.医療安全管理者の配置

2.厚生労働省へのインシデント報告

3.患者・家族への医療安全指導の実施

4.医療安全支援センターへの医療事故報告

午前問題74 解答 1

午前問題74 解説 医療法による医療安全の確保の基本的考え方

・医療法において医療安全の確保にかかる医療機関の管理者の義務を規定することにより医療安全の確保という施策の方向を明示する。

午前問題75 災害発生後の時期と災害看護活動の組合せで最も適切なのはどれか。

1.災害発生直後~数時間 ――― 食中毒予防

2.災害発生後3日~1週 ――― 外傷後ストレス障害〈PTSD〉への対応

3.災害発生後1週~1か月 ――― 廃用症候群の予防

4.災害発生後1か月以降 ――― 救命処置

午前問題75 解答 3

午前問題75 解説 災害発生後1週~1か月は、被災者も疲れがたまる、行動に制限されるなどから廃用症候群を予防する。

午前問題76 平成24年(2012年)の国連エイズ合同計画〈UNAIDS〉の報告において、ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉陽性者が最も多い地域はどれか。

1.東アジア

2.北アメリカ

3.オセアニア

4.サハラ以南のアフリカ

午前問題76 解答 4

午前問題76 解説 東アジア88万人、北アメリカ130万人、オセアニア5.1万人、サハラ以南のアフリカ2,500万人

午前問題77 タンパク合成が行われる細胞内小器官はどれか。

1.核

2.リボソーム

3.リソソーム

4.Golgi〈ゴルジ〉装置

午前問題77 解答 2

午前問題77 解説 蛋白質を合成する。

午前問題78 閉眼に関与する神経はどれか。

1.動眼神経

2.滑車神経

3.三叉神経

4.外転神経

5.顔面神経

午前問題78 解答 5

午前問題78 解説 顔面神経は顔面の表情筋に運動指令を送る。閉眼する。

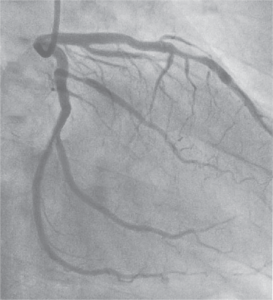

午前問題79 血管造影材写真を示す。

造影部位で正しいのはどれか。

1.脳動脈

2.冠動脈

3.肺動脈

4.肝動脈

5.腎動脈

午前問題79 解答 2

午前問題79 解説 冠動脈は上行動脈から分枝し、心臓を取り巻く。心臓が弛緩すると、大動脈内の血液の高い圧力が冠状動脈を通して血液を毛細血管、冠状静脈へと押し進める。

午前問題80 健常な幼児の基本的生活習慣の獲得で正しいのはどれか。

1.1歳6か月でうがいができるようになる。

2.2歳6か月で靴を履けるようになる。

3.3歳でコップを使って飲めるようになる。

4.4歳で手を洗って拭くようになる。

5.5歳で昼寝は1日1回になる。

午前問題80 解答 2

午前問題80 解説 2歳半頃に靴を履く、3歳半頃に靴下を履くことができる。

午前問題81 不妊症について正しいのはどれか。

1.6か月間避妊せずに性交渉があっても妊娠しない状態である。

2.頻度は妊娠を希望し避妊しないカップル10組に3組である。

3.体外受精に要する費用の公的な助成制度がある。

4.女性の年齢と不妊症の治療効果は関係しない。

5.男性側の原因は7割程度である。

午前問題81 解答 3

午前問題81 解説 平成16年度より不妊治療にかかる費用の一部を助成する特定不妊治療費助成事業が実施され、平成16年度は17,657件から、平成24年度は、134,946件と年々増加している。

午前問題82 介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。

1.スクリーニングで介護保険の対象の可否を判断する。

2.アセスメントで利用者の疾患を診断する。

3.利用者は居宅介護サービス計画書を作成できない。

4.ケアサービスの提供と同時にモニタリングを行う。

5.ケアマネジメントの終了は介護支援専門員が決定する。

午前問題82 解答 4

午前問題82 解説 サービスを提供しながら定期的にモニタリングを行う。

午前問題83 伸張反射の構成要素はどれか。2つ選べ。

1.骨 膜

2.筋紡錘

3.腱紡錘

4.脊髄側角

5.運動神経

午前問題83 解答 2、5

午前問題83 解説 伸張反射とは、脊髄反射のひとつで、筋肉に張力を与えた際、その筋肉自身が収縮を生じる反射をいう。

午前問題84 吸息時に収縮する筋はどれか。2つ選べ。

1.腹直筋

2.腹横筋

3.横隔膜

4.外肋間筋

5.内肋間筋

午前問題84 解答 3、4

午前問題84 解説 呼吸運動は、吸息と呼息の運動で肺胞内の換気を行う。

午前問題85 多発性硬化症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.脱髄病変が多発する。

2.髄液中のIgGは低下する。

3.視力低下は網脈絡膜炎による。

4.MRIは病変の検出に有用である。

5.末梢神経が障害されることが多い。

午前問題85 解答 1、4

午前問題85 解説 脳室周囲や小脳脊髄などに脱髄巣が生じ病巣部分が瘢痕化する。 MRIで中枢神経の白質に多数の斑状の病変がみとめられる。

午前問題86 食道癌について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.頸部食道に好発する。

2.放射線感受性は低い。

3.アルコール飲料は危険因子である。

4.日本では扁平上皮癌に比べて腺癌が多い。

5.ヨードを用いた内視鏡検査は早期診断に有用である。

午前問題86 解答 3、5

午前問題86 解説 危険因子は喫煙・飲酒・熱いものの飲食・家族性因子など。 X線造影検査・内視鏡検査、色素内視鏡検査などで診断する。

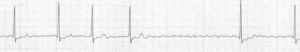

午前問題87 心電図を示す。

所見として正しいのはどれか。2つ選べ。

1.R-R間隔の不整

2.細動波の出現

3.QRS波の消失

4.STの上昇

5.陰性T波

午前問題87 解答 1、2

午前問題87 解説 R‐R間隔はまったく不整でP波がみられず、基線が不規則な細い波(F波)を示す。細動波(F波)がみとめられ、心房細動の心電図である。

午前問題88 喉頭摘出および気管孔造設術を受けた患者でみられるのはどれか。2つ選べ。

1.誤嚥をしやすい。

2.咀嚼がしにくい。

3.においが分かりづらい。

4.高い音が聞こえにくい。

5.飲み込んだ食物が鼻に逆流しやすい。

午前問題88 解答 3、5

午前問題88 解説 鼻腔内を呼吸による空気が自由自在に通気しないのでにおいを嗅ぐ、鼻をかむ、鼻をすする、などができなくなる。

午前問題89 改訂版デンバー式発達スクリーニング検査について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.4領域について判定を行う。

2.適応年齢は0~6歳である。

3.判定結果は数値で示される。

4.知能指数の判定が可能である。

5.1領域に10の検査項目がある。

午前問題89 解答 1、2

午前問題89 解説 粗大運動、微細運動の適応、言語、個人-社会の4領域の判定を行う。

午前問題90 精神障害者のリカバリ〈回復〉の考え方で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.患者に役割をもたせない。

2.薬物療法を主体に展開する。

3.患者の主体的な選択を支援する。

4.患者のストレングス〈強み・力〉に着目する。

5.リカバリ〈回復〉とは病気が治癒したことである。

午前問題90 解答 3、4

午前問題90 解説 精神障害者のリカバリは、病から回復するだけではなく、生活が困難な状況から、自分が主導権を握り、充実した地域生活が送れるようになることをいう。